|

1957年到1962年,我经历了劳动改造,后到北京师范学院教中文。但我并不想从事教师这个职业,我依然热爱着写作。在北京找寻不到出路的我,突然想到去新疆。那里是中国最西部的省份、维吾尔族聚居地,却也是我心目中最浪漫的地方。1963年12月下旬,新年前夕,我带着全家(夫人和两个年幼的孩子),带着些许的不甘心、冒险心、好奇心,卖掉了无法携带的家具,踏上行程。但是我没想到,在那里一待就是16年,在这期间我甚至还失去了公开发表作品的权利。值得庆幸的是,新疆的生活扩大了我的视野、增长了我的见识、丰富了我的生活,它日后多次出现在我的作品中。

1978年,党的十一届三中全会召开,在这次会议上全会果断地停止使用“以阶级斗争为纲”和“无产阶级专政下继续革命”的口号,做出“把工作重点转移到社会主义现代化建设上来”的战略决策,并富有远见地提出了对党和国家各个方面的工作进行改革的任务。多年后我们把这一年称之为“改革开放的元年”。在这次会议上还审查和解决了党的历史上一批重大冤假错案和一些重要领导人的功过是非问题。

那一年夏天,文学界宣布为一大批曾被错误地批判否定过的所谓毒草作品平反,其中就有《组织部新来的年轻人》。官方重要的媒体中央人民广播电台、《人民日报》都把这个消息作为重要新闻播出。之后,我的其他作品也相继出现在公开发行的报纸杂志上。

改革时代的试验

1977年冬,《人民文学》上刊登了刘心武的《班主任》,它讲述了“文革”十年造成的心灵创伤。看完这篇小说,我当时就想:难道小说当真又可以这样写了,不会招致杀身之祸?1978年我也尝试着写了一篇同主题的小说《最宝贵的》,讲述一个15岁的少年在胁迫和恐吓下透露了一位老领导的藏匿地点,导致老领导被迫害致死,而少年的心灵也从此变得如冰冷的石头一般。事实上不只是我们,同一时期,有一批小说,都描述了“文革”十年中知青、知识分子、受迫害官员及城乡普通民众的悲剧性遭遇,这批作品,被当代文学史统称为“伤痕文学”。但由于它们大都是以宣泄十年来积郁心头的大痛大恨为宗旨,并不注重小说的创作技巧和艺术形式,很快,“伤痕文学”就被认为浅俗而廉价,缺乏文学性,遭到批评。

围绕着“伤痕文学”,从1978年夏开始,作家们进行了热烈的争论,文艺创作是为什么,它与意识形态、社会发展之间的关系等问题被重新提出。这一争论延续至1979年全国第四次文代会,会上小平同志代表中央致词祝贺,他指出:“写什么和怎样写,只能由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决。在这方面,不要横加干涉。”我记得当小平同志说到“不要横加干涉”时,全场掌声如雷,人人欣喜若狂。这次会议被称为当代文学史上的重大转折点。会议提出政治型向社会型转变是文学的一次大的解放,而作家也由此获得了独立的地位,同时宣称文学向人学回归。

这之后,文学从作品内容到数量都极大地丰富起来。学界普遍将它们称为“新时期文学”。

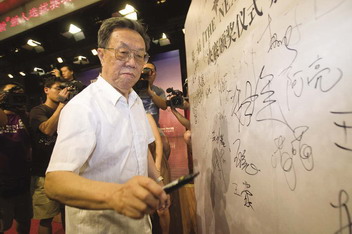

2009年7月王蒙参加首届文学新作文大赛颁奖仪式

2009年7月王蒙参加首届文学新作文大赛颁奖仪式

文坛的热闹感染了我,压抑很久后而勃发的创作冲动替代了曾经的小心谨慎。1979至1980年两年间,我就创作了9部短篇小说、两部中篇小说,超过我前25年作品的总和。

我至今认为《夜的眼》是这一时期我最值得回顾的作品。它讲述了一个叫陈杲的人,“文革”期间去了新疆,“文革”后回到了他原来生长的都市,却发现这里一切都变了,包括人情也都变得淡漠了。我想表现人处于社会、时代变迁中内心的困惑与矛盾;一种遭遇冷落后,对社会将会变得更好的期待与乐观,如同寒夜里的路灯一般温暖。这篇短篇小说因为打破了那一时期“伤痕文学”一揽天下的局面,同时首次对人物内心进行了细致的描述而备受好评。时任《光明日报·副刊》负责人的秦晋说:“这部小说创造了新的境界。”但小说也因为灰暗的调子私下里受到一些同行们的非议。

|