![]()

- Accueil

- Questionnaire

- Médecine chinoise

- Toit du monde

- Cuisine

- Livre

- Proverbe

- Francosphère

- A la chinoise

- Tendance

- Mots clés

- Aux quatre coins du pays

- Objets d'art

- Sci-Edu

- Environnement

- Personnalité

- Sport

- Tourisme

- Culture

- Economie

- Société

- Focus

- Convergence

- Propos d’expert

- Reportage spécial

- Dossier

- Galerie photo

- Actualité

![]()

La Chine m’a donné une nouvelle vie

|

|

|

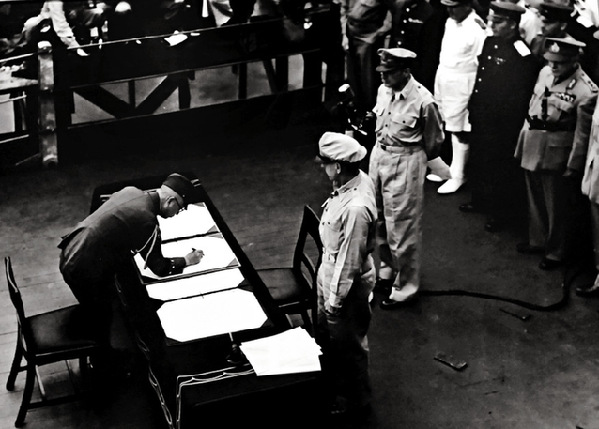

Le 2 septembre 1945, les actes de capitulation du Japon sont signés à bord de l'USS Missouri. |

MA HUIYUAN, membre de la rédaction

Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito, s'adressant directement à ses sujets dans un discours retransmis à la radio, indique que le Japon « mettait fin à la guerre ». Le 2 septembre, les actes de capitulation étaient signés à bord de l'USS Missouri.

Du 19 janvier 1946 au 12 novembre 1948, 11 juges venant de Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d'Union soviétique, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, d'Inde et des Philippines furent mandatés à Tokyo pour servir au Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Ce tribunal jugea des criminels de guerre japonais de première catégorie, y compris Hideki Tojo, Iwane Matsui et Kenji Doihara, pour les atrocités qu'ils commirent durant la Seconde Guerre mondiale. Mei Ru'ao participa aux instances en qualité de juge représentant la Chine. Il cumulait les fonctions de chef de la délégation chinoise envoyée à Tokyo, procureur en chef et juge en chef.

En outre, en 1956, le Tribunal militaire spécial de la Cour populaire suprême de Chine s'ouvrit à Shenyang et à Taiyuan pour faire le procès public d'autres criminels de guerre. L'un d'eux, Fujita Shigeru, ancien commandant d'une division japonaise, déclara alors : « Le gouvernement chinois m'a fait prendre conscience de la réalité et m'a donné une nouvelle vie. »

Un jugement rendu par la Chine nouvelle

À l'emplacement où s'est tenu ce tribunal militaire spécial, dans la ville de Shenyang, est érigé de nos jours un musée commémoratif. Celui-ci se trouve également à moins de 3 km de la zone de Liutiaohu (lac d'osier), où avait eu lieu l'incident de Mukden.

Le hall au rez-de-chaussée est agencé et meublé tel que l'était le tribunal il y a 59 ans de cela. Contre le mur ouest de la salle, sont disposés des sièges toujours pris d'assaut par les visiteurs. Généralement, ceux-ci s'assoient là après leur tour du musée pour regarder silencieusement une vidéo rétroprojetée. Le court métrage de 30 minutes reconstitue le procès ouvert des criminels. Au milieu du tribunal, 51 statues de cire très réalistes apparaissent au moment du verdict. Tout le monde se met alors debout. Le juge qui préside prononce le jugement. Au banc des accusés, les 27 criminels de guerre japonais, qui ont commis des méfaits odieux, baissent tous la tête, plaidant coupables.

C'était entre juin et juillet 1956. Des audiences publiques furent ouvertes pour statuer sur le sort de 8 criminels de guerre de l'armée japonaise, dont Suzuki Keiku, commandant de la 117e division de l'armée japonaise. Furent encore jugés 28 criminels du régime fantoche de Mandchoukouo établi en Chine du Nord-Est, y compris Rokusashi Takebe, chef du Conseil ses affaires d'État du gouvernement fantoche. Un des 28 accusés, malade, ne s'était pas présenté à la barre. Ce que la reconstitution en cire montre, c'est le moment où ces 27 criminels passent en jugement.

« C'était la première fois que la Chine jugeait des criminels de guerre japonais de façon indépendante. En comparaison avec le précédent Tribunal des crimes de guerre à Nanjing, ces procès à Shenyang revêtaient une plus grande importance puisqu'il s'étaient effectués sans ingérence des forces étrangères. En plus, compte tenu de la conjoncture internationale après la fondation de la Chine nouvelle, ce jugement fut d'un intérêt capital », a ainsi commenté Gao Jian, directrice du département de recherche au Musée d'histoire sur l'incident de Mukden.

Avant cela, les Alliés avaient déjà mis en place 49 tribunaux militaires, dans des lieux tels que Nanjing, Hong Kong et Singapour, pour punir les criminels de guerre japonais de « deuxième et troisième classe ». Entre le 16 décembre 1945 et le 1er mai de l'année suivante, le gouvernement national de la Chine établit 10 tribunaux militaires dédiés aux criminels de guerre dans 10 villes, dont Beijing, Shenyang, Nanjing, Shanghai et Taipei.

Le Musée de l'ancien tribunal militaire spécial des criminels de guerre japonais, qui relève du Musée d'histoire sur l'incident de Mukden, a officiellement ouvert ses portes au public en mai 2014. Selon Song Miao, directrice adjointe, l'établissement a accueilli près de 70 000 visiteurs depuis.

Lors de notre visite du musée, nous avons fait la rencontre de Xin Yang, une fille originaire de Shenyang. Elle-même, après sa visite, a regardé avec attention le film sur le procès. Elle nous a avoué : « Je n'aurais jamais cru voir un jour une telle vidéo, fidèle aux faits. Lorsque j'ai vu cette scène où Suzuki Keiku se met à genoux et présente ses excuses à un survivant, j'ai été prise d'une vive émotion. » Selon Gao Jian, le musée négocie avec les autorités compétentes l'autorisation de faire des copies de cette vidéo pour la rendre plus accessible.

|

|

|

Le Tribunal militaire spécial de la Cour populaire suprême de Chine à Shenyang en 1956. Les accusés lors du procès. |

« Je plaide coupable »

Les vieilles photos et documents historiques collectés par le musée présentent, dans l'ordre chronologique, tout le processus par lequel sont passés ces criminels de guerre japonais : extradition vers la Chine par l'Union soviétique, placement dans le « camp de rééducation pour criminels de guerre » de Fushun, série d'enquêtes, procès et enfin, contribution à l'amitié sino-japonaise après leur retour au Japon. Song Miao nous a fait remarquer : « En général, trois sections de l'exposition marquent le plus les visiteurs : la rééducation des criminels de guerre dans le camp de Fushun ; la confession des accusés lors du procès ; et la clémence du peuple chinois. Il faut savoir qu'aucune peine capitale ni réclusion à perpétuité n'a été prononcée. La condamnation la plus lourde fut 20 ans de prison. Certains visiteurs estiment même que la sanction est loin d'être assez sévère. »

Parmi la série de photos exposées dans le musée, une nous a retenus : on y voit un membre du personnel du camp de rééducation distribuer de la nourriture aux détenus japonais, rangés en file indienne. Le premier criminel dans la queue, tenant sa gamelle venant d'être remplie, a l'air joyeux. Le guide explique : « À cette époque, le personnel chinois employé au camp mangeait principalement des gros grains, tandis que les prisonniers japonais avaient le droit à du blé et du riz. » Suivant les instructions de Zhou Enlai, alors premier ministre chinois, « Il fallait rééduquer les criminels dans un esprit révolutionnaire humaniste. » Ces détenus japonais restèrent à Fushun de juillet 1950 à juin 1956. Le camp leur attribuait régulièrement des articles de première nécessité, leur faisait passer des examens médicaux, organisait des compétitions sportives, planifiait des visites de Beijing et arrangeait des retrouvailles avec leur famille. Pour ce qui est de la rééducation, elle se faisait à travers l'écoute de la radio et des échanges lors des séances d'étude.

Dans le musée, plusieurs personnes âgées, penchées sur une vitrine de verre, sont en train de lire attentivement un manuscrit rédigé par un avocat. Song Miao nous a précisé que cet écrit fut donné au musée par Lian Xisheng, un des avocats en 1956. C'était un grand défi pour lui que de défendre ces tortionnaires. Lian Xisheng se rappelle : « Ces hommes, d'une part, ont reçu une éducation militariste au Japon ; et d'autre part, ont prêté serment d'allégeance à leur empereur. Élément d'un régime militariste, ils n'ont fait qu'obéir à la volonté de leur pays. Dans nos plaidoiries, nous avons imputé le crime de la guerre à une action étatique plutôt qu'aux mauvaises intentions de l'accusé. » Avant d'ajouter : « Les émotions personnelles, les sentiments patriotiques ainsi que l'aversion pour la guerre ne devaient pas venir interférer dans la procédure judiciaire. Les criminels de guerre ont aussi le droit à une défense. J'étais leur avocat plaidant : d'une, il était de mon devoir de parler en leur faveur ; de deux, il était crucial de sauvegarder la dignité de la loi. »

Grâce à la rééducation, ces bourreaux japonais commencèrent à se repentir de leurs crimes. Devant les juges, ils avouèrent tout. Après la prononciation du verdict, le président du tribunal demanda à Shigeru Fujita ce qu'il avait à déclarer. L'interrogé répondit alors : « Je baisse la tête pour plaider coupable devant la cour de justice du peuple chinois, qui a remporté la guerre. Le féroce impérialisme japonais m'avait transformé en une bête monstrueuse et amené à commettre des crimes abominables la moitié de ma vie durant. Cependant, le gouvernement chinois m'a fait prendre conscience de la réalité et m'a donné une nouvelle vie. Dans ce tribunal du peuple chinois, je fais le serment solennel de consacrer le reste de mon existence à la cause de la paix et de l'antimilitarisme. »

Pour l'amitié sino-japonaise

« Ces procès à Shenyang mirent un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale. Des résultats plus fructueux s'en sont suivis par rapport aux précédents jugements de criminels de guerre japonais, celui à Tokyo inclus. Pour la première fois dans l'histoire de l'agression japonaise, les juges et les accusés parvinrent à un consensus, ce qui confirma les atrocités japonaises perpétrées durant la guerre et permit d'établir une jurisprudence en la matière », a indiqué Gao Jian. Effectivement, dans ce dernier tribunal établi pour juger des criminels de guerre japonais, les inculpés reconnurent leur culpabilité, une attitude en contraste frappant avec ce qui s'était produit auparavant. Au tribunal de Tokyo, aucun des 28 criminels de guerre japonais de première catégorie n'avait admis ses exactions. Hideki Tojo, premier ministre du Japon pendant la guerre, martelait encore son « innocence » juste avant d'être pendu. De même, au procès de Nanjing, Tani Hisao qui avait commandé l'armée japonaise au moment du massacre, ainsi que les lieutenants japonais Toshiaki Mukai et Tsuyoshi Noda qui s'étaient lancés dans une compétition consistant à tuer des personnes le plus rapidement possible, avaient tous plaidé non coupable.

Seule une minorité de Japonais, qui avaient commis des crimes cruels pendant la guerre, furent jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement au tribunal de Shenyang. Les autres coupables d'infractions moins graves, qui s'étaient bien comportés lors de la rééducation, furent relaxés. Tous les criminels, condamnés ou pas, rentrèrent au Japon avant mars 1964. Là, ils établirent l'Association des rapatriés de Chine, se donnant pour objectif de « s'opposer à la guerre, défendre la paix dans le monde et promouvoir l'amitié sino-japonaise ». L'association contribua amplement à la coopération et aux échanges non gouvernementaux entre les deux pays.

Dans le Musée de l'ancien tribunal des criminels de guerre japonais sont affichées des photos d'événements organisés par cette association : une manifestation contre la révision des manuels d'histoire japonais, ou encore des expositions photo tenues dans 61 villes japonaises, en coopération avec la Chine, pour informer des méfaits commis par l'unité 731 (unité militaire de recherche bactériologique de l'armée japonaise). Zhang Lili finit en disant : « La majorité des membres fondateurs de l'Association des rapatriés de Chine ont aujourd'hui passé l'arme à gauche. Néanmoins, leurs descendants et d'autres adhérents ont établi la Continuing the Miracle of Fushun Society pour poursuivre le travail de l'association et perpétuer son esprit pacifiste. »

La Chine au présent

Dossier

- Construction de transports ferroriaires en Afrique

- La CEEC sur le marché hydroélectrique latino-américain

- Huawei : pour une Arabie saoudite mieux connectée

- La CNEEC participe à la reconstruction de l’Irak

- Minsheng Investment se projette en Indonésie

- L’apport des entreprises chinoises au monde

- Les entreprises chinoises explorent le marché international