![]()

- Accueil

- Questionnaire

- Médecine chinoise

- Toit du monde

- Cuisine

- Livre

- Proverbe

- Francosphère

- A la chinoise

- Tendance

- Mots clés

- Aux quatre coins du pays

- Objets d'art

- Sci-Edu

- Environnement

- Personnalité

- Sport

- Tourisme

- Culture

- Economie

- Société

- Focus

- Convergence

- Propos d’expert

- Reportage spécial

- Dossier

- Galerie photo

- Actualité

![]()

La Chine persiste, le Japon se rend

|

|

|

Dans le Mémorial de la résistance de Dianxi, les dates clés de la guerre sont inscrites sur le sol. |

JIAO FENG, LIU CHENGZI et LI WUZHOU, membres de la rédaction

Alors que l'armée japonaise poursuivait son invasion de la Chine, civils et militaires chinois n'ont jamais abandonné leur résistance, consommant progressivement les forces japonaises. En 1944, les troupes japonaises adoptèrent de façon évidente une nouvelle stratégie axée sur la défense. La même année, l'armée chinoise récupère le district de Tengchong (province du Yunnan) occupé par le Japon, ce qui marque l'entrée de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise dans une nouvelle phase, celle de la contre-attaque.

Reprise de Tengchong

Tengchong se situe dans le sud de la Chine, à proximité de la frontière. Positionné le long de la route Yunnan-Birmanie, ce district devint, après l'occupation japonaise des régions littorales du pays, la seule voie par laquelle la communauté internationale pouvait encore convoyer des aides matérielles à l'armée chinoise. Lorsque la guerre du Pacifique éclata en 1941, l'armée japonaise commença à attaquer l'Asie du Sud-Est. Afin d'épauler l'armée britannique dans ses combats en Asie du Sud-Est et de protéger le passage entre le Yunnan et la Birmanie, la Chine dépêcha sa Force expéditionnaire chinoise, constituée de soldats d'élite, en Birmanie et en Inde pour se battre contre l'armée japonaise. À compter de leur arrivée, ces troupes chinoises combattirent plus de trois ans en Birmanie. La moitié des 400 000 militaires chinois envoyés sur ce front furent tués ou blessés. En soutenant ainsi activement les luttes menées par les forces alliées contre l'armée japonaise sur les champs de bataille en Chine, en Inde et en Birmanie, de même qu'en ouvrant des lignes de transport internationales au sud-ouest du pays, la Chine accéléra l'effondrement du fascisme japonais.

Pour couper les liaisons entre la Chine et l'extérieur, l'armée japonaise, après avoir occupé la Birmanie, pénétra dans le Yunnan en suivant la route Yunnan-Birmanie. Elle avait l'intention de prendre Kunming, chef-lieu de la province. La partie ouest du Yunnan, y compris le district de Tengchong, tomba alors aux mains de l'ennemi. Pendant plusieurs années, l'armée chinoise opposa une résistance opiniâtre, empêchant la moindre avancée de l'armée japonaise. Au cours du printemps et de l'été 1944, l'armée chinoise lança une contre-attaque visant les soldats japonais et réussit à récupérer le district frontalier de Tengchong le 14 septembre.

« Tengchong constituait un nœud majeur sur la Route de la Soie au sud-ouest du pays. Avec son économie développée, il était surnommé "le petit Shanghai à l'extérieur des monts Gaoligong". Cependant, de ce district prospère, il n'en restait que des ruines quand il fut libéré. Pas une maison n'avait été épargnée par les attaques », présente Yang Suhong, chef du service de gestion au Cimetière national des martyrs de Teng-chong et directeur du Mémorial de la résistance de Dianxi (région du Yunnan à l'ouest de Kunming). Ce cimetière fut construit au mois de novembre 1944, en souvenir des militaires chinois tombés dans la bataille pour la libération de Tengchong. « Le cimetière rend hommage à 3 346 martyrs. Mais à vrai dire, ce sont plus de 6 000 personnes qui sont mortes entre la rivière Nujiang et Tengchong », ajoute M. Yang.

|

|

|

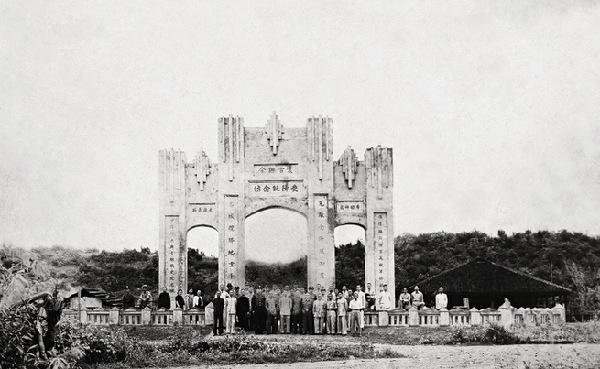

Le portique construit en 1947 pour commémorer la victoire de la Guerre de résistance contre l'agression japonaise. |

Pourparlers à Zhijiang

Le 21 août 1945, une délégation conduite par Takeo Imai, représentant du commandant suprême de l'armée japonaise en Chine Yasuji Okamura, arriva à Zhijiang (province du Hunan) pour négocier les termes de la capitulation du Japon.

Le matin vers 11 h, l'avion transportant Takeo Imai parut au-dessus du Zhijiang. « La foule s'entassait dans l'aéroport ; le bruit se faisait de plus en plus tumultueux. L'avion, qui volait bas en signe de respect, atterrit bientôt », raconte Zhang Yan, qui assista à la scène, et qui plus tard, devint rédacteur en chef adjoint de La Chine au présent.

« Ce lieu s'appelle Qiliqiao. C'est là que débarquèrent, après un vol et un trajet en voiture, les représentants du Japon venus capituler », nous informe Wu Jianhong, directeur du Mémorial sur la capitulation du Japon dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise.

« Ce portique a été reconstruit en 2000, conformément à une photo de l'ancien portique où le Japon soumit sa reddition finalisée, nous explique Wu Jianhong, montrant du doigt le portique blanc composé de quatre piliers et de trois arches. Il constitue l'emblème de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise ainsi qu'un fort témoignage historique du triomphe de la Guerre mondiale antifasciste. »

À côté de ce portique est situé l'endroit précis où fut remis l'acte de capitulation : une maison basse noire de style occidental, qui avait fait office de caserne pendant la guerre. La salle principale n'est pas très grande, mais tout aménagée avec un mobilier plutôt bien préservé. Un portrait de Sun Yat-sen est accroché au mur, en face duquel sont suspendus les drapeaux de quatre pays, respectivement la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique.

Le 21 août à 16 h, Xiao Yisu, chef d'état-major du quartier général de l'armée de terre chinoise, Leng Xin, chef d'état-major adjoint de ce quartier général, ainsi que le général Haydon Boatner, représentant des États-Unis, s'assirent aux places d'honneur, tandis que les quatre représentants du Japon, y compris Takeo Imai, attendaient dehors. D'un geste, Xiao Yisu permit enfin aux représentants japonais d'entrer dans la pièce en ôtant leur chapeau. Après s'être mis au garde-à-vous et s'être inclinés, ils s'installent en face des invités d'honneur. Des deux côtés de la salle se trouvaient encore des hauts fonctionnaires ainsi que des journalistes chinois et étrangers. « La salle était bondée ; ceux qui n'avaient pas de siège se serraient à l'entrée », se rappelle Zhang Yan.

Lors de la cérémonie, Takeo Imai fit passer une série de documents, tels que le plan de déployement des forces japonaises en Chine. Dans le même temps fut fixé un calendrier pour la reddition des troupes japonaises dans 16 zones chinoises, y compris Nanjing.

« La délégation japonaise séjourna trois jours à Zhijiang, discutant des questions spécifiques concernant cette reddition inconditionnelle du Japon, qui disposait de 1,25 million de militaires déployés en Chine », commente Yang Yu, directeur adjoint du mémorial.

Longtemps après cet événement historique, Takeo Imai a exprimé dans ses mémoires : « Notre délégation était en proie à la tristesse. Nos cœurs étaient emplis de désespoir, de solitude et d'inquiétude. En tant qu'envoyés diplomatiques du pays vaincu, nous avions ce sentiment de venir en Chine les mains menottées. »

|

| Les représentants du Japon présents aux pourparlers de Zhijiang. |

Capitulation à Nanjing

À l'est de la ville de Nanjing se trouve une vaste salle de réunion de style occidental. Sur une stèle auprès de la porte est gravé « Ancien site de l'École des officiers de l'armée de terre du gouvernement central » ; sur une grande colonne est suspendue une plaque indiquant « Ancien lieu de la cérémonie de capitulation de l'armée japonaise en Chine ». Sur d'anciennes images, on peut voir également qu'un énorme V rouge, signifiant « victoire », était incrusté sur la tour au-dessus de l'entrée principale.

À l'intérieur de la salle, derrière un paravent, se cache une reconstitution grandeur nature du moment où l'armée japonaise signa la capitulation, une scène qui s'est déroulée il y a 70 ans. On y découvre Saburo Kobayashi, chef d'état-major de l'armée japonaise en Chine, donnant au général chinois He Yingqin, avec les deux mains et en s'inclinant, l'acte de capitulation ratifié par Yasuji Okamura.

Selon les commentaires du guide, la cérémonie dura à peu près 20 minutes. Le 9 septembre 1945, à 08 h 58, les représentants de la Chine entrèrent dans la salle de réunion, suivis des représentants du Japon, à qui l'on demanda de se raser la tête en signe de respect. « Conformément à l'accord passé préalablement, seul Yasuji Okamura, parmi les sept Japonais présents, fut autorisé à poser son chapeau sur la table, tandis que les autres devaient tenir leur couvre-chef sur leur genou droit, la partie avant dirigée vers eux. Tous les représentants de la Chine, eux, mirent leur chapeau sur la table », décrit le guide.

Après que He Yingqin eut lu les documents présentés par la partie japonaise, Xiao Yisu fit passer l'acte de capitulation, en versions chinoise et japonaise, à Yasuji Okamura. Celui-ci les reçut des deux mains, puis les signa.

« Puisqu'il s'agissait d'une reddition sans condition, il n'y eut pas de procédure de négociation. Les représentants du Japon n'eurent qu'à parapher, ajoute le guide. Plus de 400 personnes assistèrent à la cérémonie ; du côté droit étaient assis des officiers de haut rang originaires de Chine et des pays alliés ; du côté gauche étaient placés des fonctionnaires et des journalistes. Certains reporters suivaient la scène à l'étage, depuis le balcon. »

Après cette cérémonie à Nanjing, l'armée chinoise reçut ainsi successivement les actes de reddition des troupes japonaises dans 15 zones du pays et une région au Vietnam. On établit une centaine de zones de stockage des armes, en désignant les officiers en charge du retrait des armes. Le 25 octobre 1945, la cérémonie de capitulation sur le théâtre des combats à Taiwan eut lieu à Taipei. Y étaient présents plus de 180 personnes, dont le commandant de la garnison de Taiwan Chen Yi et 5 représentants japonais. À la suite de la cérémonie, Chen Yi déclara, au nom du gouvernement chinois, que Taiwan et l'archipel de Penghu revenaient désormais officiellement dans le giron de la Chine, ajoutant que tous les territoires, toute la population et toutes les affaires politiques affiliés repassaient sous la souveraineté chinoise. Cet événement marqua donc la fin de la domination coloniale que le Japon imposait à Taiwan depuis un demi-siècle.

D'après les Documents sur la capitulation dans les zones chinoises en proie à la guerre publiés conjointement par la Maison d'édition de Nanjing et Second Historical Archives of China, 1,28 million de militaires japonais procédèrent à la reddition dans 16 régions chinoises. Sorti au mois d'août dernier, cette publication se compose de copies des actes de capitulation originaux.

La Chine au présent

Dossier

- Construction de transports ferroriaires en Afrique

- La CEEC sur le marché hydroélectrique latino-américain

- Huawei : pour une Arabie saoudite mieux connectée

- La CNEEC participe à la reconstruction de l’Irak

- Minsheng Investment se projette en Indonésie

- L’apport des entreprises chinoises au monde

- Les entreprises chinoises explorent le marché international