艺术批评中常有一种奇怪的现象,面对一件艺术作品,往往难以在同一领域中找到恰当的评语,然而隔山有知音,在相邻的领域中可能掂出更能说明问题的参照对象。

唐张怀瓘在《书议》中评“小王”王献之书法时曰:“子敬之法,非草非行,流便于行草,又处于其中间,无籍因循,宁拘制则,挺然秀出,务于简易。情驰神纵,超逸优游,临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”

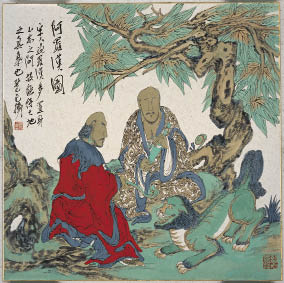

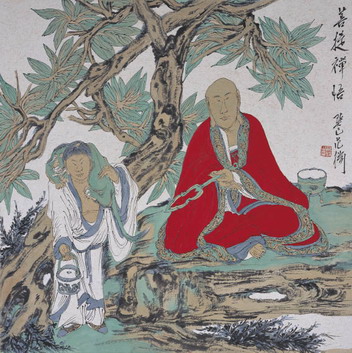

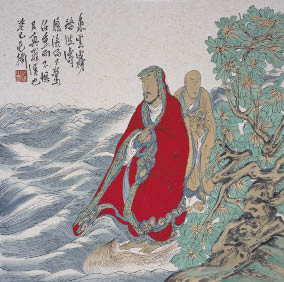

这一段文字说的是王献之的行草,但将此移评范扬的画,颇有几分恰当。范扬在两个世纪之交的几年里似乎得到了神助,以爆发出来的强劲之力将自己的画境大大地做了提升。在他的作品面前,可以真切地感受到他作画之际“情驰神纵,超逸优游”的状态,就笔墨的意态而言,他浓笔酣墨,落在幅上皆成“文章”,呈示出解衣磐礴的畅快,达到了通权达变的火候。就描绘的内容而言,他打通了山水、人物、花鸟原有门类界限,只要面对自然,便能“临事制宜,从意适便”,信手拈来皆得理法,在散乱的节脉中荡起形象的生机。范扬人到中年既达此大手笔境界,堪称在画坛上占了一席“风流”。

范扬的画看上去满幅轻松,但却埋伏了雄强之骨和深厚学养。他对传统雄浑一体的画风显然是体悟颇深的,从宋元绘画到黄宾虹,都是他直接吸收的对象。他的胸臆开敞,喜读群书,研读画史画论及文化论著,养成腹中经纶和思中识度。他也注重生活蒙养,投身于自然怀抱,采集养分,荡涤心灵,这些学养、才情、能力都是构成范扬绘画风格的基础,使他落笔便生墨韵,笔笔相连,连成景致不绝如缕的大千世界。