![]()

- Accueil

- Questionnaire

- Médecine chinoise

- Toit du monde

- Cuisine

- Livre

- Proverbe

- Francosphère

- A la chinoise

- Tendance

- Mots clés

- Aux quatre coins du pays

- Objets d'art

- Sci-Edu

- Environnement

- Personnalité

- Sport

- Tourisme

- Culture

- Economie

- Société

- Focus

- Convergence

- Propos d’expert

- Reportage spécial

- Dossier

- Galerie photo

- Actualité

![]()

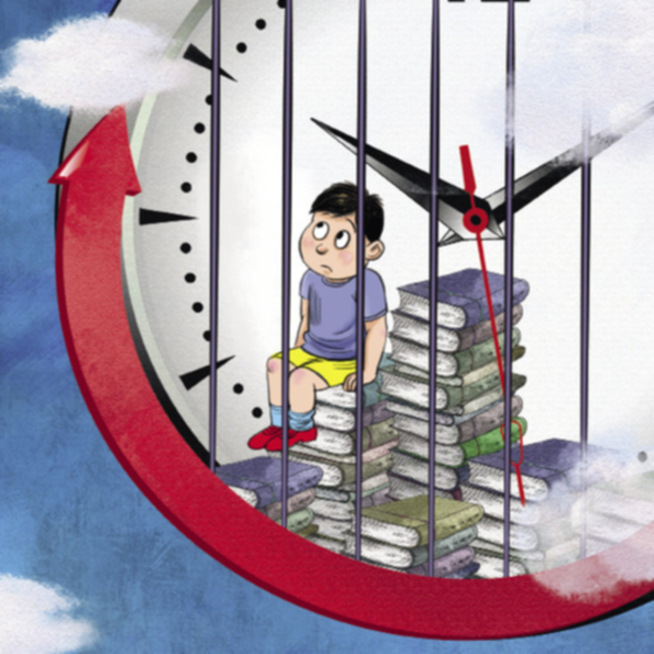

Dur dur d’être un enfant chinois...

ANAÏS CHAILLOLEAU et CHRISTOPHE TRONTIN, membres de la rédaction

Entre cours, devoirs et leçons particulières, les enfants chinois n’ont pas le temps de s’ennuyer, voire même de souffler un peu. Les « petits empereurs » sont surchargés de tâches et de responsabilités. Un mal pour un bien ?

«Qui en Chine exerce le métier le plus pénible ? » Cette question apparaissait dans un manuel de chinois. Paysan ? Agent de circulation ? Balayeur public ?... L’article concluait qu’en Chine, ceux qui travaillent le plus et gagnent le moins sont … les enfants !

La course après les cours

Les « petits empereurs », contrairement à ce que leur surnom suppose, seraient donc les plus mal lotis... Chaque jour de la semaine, ils se lèvent tôt pour arriver avant 8 h à l’école, où s’enchaînent cours de mathématiques, sciences, chinois, anglais, musique, sport, technologie, arts, éthique, sociologie... D’après la leçon du manuel, les primaires en première et seconde année porteraient déjà une vingtaine de manuels scolaires dans leur cartable, ce qui représente près du quart de leur poids.

À 16 h, ils sont libres : les enfants peuvent rentrer jouer chez eux. Quoique, pas si vite ! En Chine, les instituteurs donnent à leurs élèves des devoirs à faire à la maison. Des normes sont imposées pour éviter le surmenage : 30 minutes par jour maximum pour les 2e et 3e année, 45 minutes pour les 4e et 5e année, puis une heure pour les classes supérieures. Toutefois, le temps passé aux leçons est variable suivant le sérieux et les facilités de chaque élève.

Cependant, les pires tortionnaires ne sont pas les professeurs, mais bien souvent les parents, qui appliquent à leur progéniture la morale confucéenne : « Un homme sage ne peut pas se permettre de ne pas étudier ». Éveil, arts, culture… les activités extrascolaires s’empilent le soir et le week-end. Les chérubins doivent trouver l’énergie de suivre leurs cours privés, anglais et mathématiques renforcées, piano et calligraphie, arts créatifs et chant... Sans compter les activités sportives hebdomadaires : basket, piscine. Les aînés poussent à l’extrême la réplique de Juvénal : « Un esprit sain dans un corps sain. »

Heureusement, de longues vacances s’étalent sur les saisons d’hiver et d’été. Sauf que celles-ci sont l’occasion de stage d’études. Liu Shinan, auteur d’une rubrique pour China Daily, appelle à la réduction de ces leçons hors cursus, un business plus profitable aux professeurs qu’aux élèves. Le but de cet entraînement olympique est évidemment de décrocher le sésame du « collège-clé », c’est-à-dire l’accès à une école cotée, qui permettra d’accéder à un cursus universitaire plus prestigieux, et donc, à un diplôme plus recherché.

Pourquoi autant de pression ?

La compétition démarre dès le berceau et certains parents sont sans pitié. Une minute de jeu est une minute perdue dans la course à l’excellence. Un phénomène particulièrement observable en Chine. Il est d’abord historique, puisque dès l’an 605, la Chine a mis en place un système méritocratique de promotion sociale dont on sent encore l’influence aujourd’hui. Les examens mandarinaux sélectionnaient dans tout le pays les candidats au plus haut mérite intellectuel et leur octroyaient des fonctions administratives élevées. Un système dont l’héritier est aujourd’hui le gaokao, le concours national d’entrée à l’université, que l’on passe à la fin des études générales pour accéder aux études supérieures.

Un autre facteur est la politique de planification familiale. Entrée en vigueur en 1979 et assouplie depuis 2013, elle est venue renforcer la concurrence. Dans les familles de type 4-2-1, l’enfant est la pierre angulaire sur laquelle repose la fortune future de deux parents et de quatre grands-parents. Quelle responsabilité ! Comme partout dans le monde, beaucoup de géniteurs considèrent leur enfant comme un être parfait doué de facultés spéciales… ce qui peut dégénérer en exigences insurmontables. Impossible d’envisager l’échec de leur « mini-moi » ! Une autre catégorie de parents fréquemment rencontrée en Chine, c’est celle qui, toujours par amour, surprotège l’enfant, jusqu’à parfois étouffer sa volonté propre.

Des sentiments décuplés en Chine, car concentrés sur des enfants uniques choyés et encadrés tels des « petits empereurs ». Tout haut poste implique de hautes responsabilités : celle des enfants, c’est d’étudier, d’obtenir un bon diplôme, de décrocher un bon emploi avec une bonne rémunération, de mener une bonne vie de famille. Le non-dit, c’est qu’ils doivent garantir une bonne retraite à leurs aînés le temps venu.

Où que ce soit dans le monde, les parents ont tendance à projeter sur leur enfant leurs propres ambitions inachevées. Ici encore, ce phénomène est particulièrement évident en Chine. Citons l’exemple du célèbre pianiste chinois Lang Lang, fils d’un père musicien à l’Orchestre de l’armée de l’air chinoise, qui déclarait dans une interview du Figaro : « Mes parents avaient vu leurs propres rêves artistiques brisés par la Révolution culturelle, et j’avais d’une certaine façon la charge d’assumer ces rêves. »

Le pour et le contre

Dans les années 50 jusqu’aux années 70, l’éducation, notamment supérieure, était dépréciée pour des raisons politiques. Une génération de grands-parents ou de parents n’ont pas eu l’occasion d’accéder à un certain savoir et d’élargir leurs horizons. La Chine étant aujourd’hui plus prospère et plus ouverte sur le monde, de nombreux parents poussent leur enfant à accumuler des connaissances et des expériences, si possible à l’international. L’apprentissage de l’anglais a pris une grande importance dans le pays, qui commerce de plus en plus avec l’extérieur. Il n’est pas rare que les parents qui ont quelques moyens se saignent pour envoyer leur ado suivre des études supérieures dans une grande école étrangère, malgré les lourds frais de scolarité.

« Quand j’étais professeur dans des maternelles privées, certains petits commençaient à apprendre l’anglais dès l’âge de 2 ans. On les surchargeait de cours, du matin au soir, raconte Sandy, une expatriée à Beijing. Il faudrait pourtant prendre en compte le fait que les enfants n’ont pas la même faculté de concentration et de mémoire que les adultes. » Pour cette Française, l’éducation occupe trop de place dans la vie des enfants en Chine. « Beaucoup rentrent chez eux dans la soirée, mangent, font leurs devoirs, puis il est déjà l’heure d’aller se coucher. Ils n’ont pas le temps de s’adonner à des loisirs. J’avais une élève de 12 ans qui m’avait confié qu’elle adorait dessiner. Mais elle ne trouvait pas un moment pour s’exercer chez elle. »

Il s’agit d’une des critiques les plus récurrentes vis-à-vis de l’enseignement à la chinoise : une répétition de cours qui limite l’imagination débordante des enfants pour les transformer en « machines productives ». Il est à craindre également qu’au lieu de devenir des petits génies, l’effet inverse se produise : des jeunes surmenés se rebellent et perdent tout désir d’apprendre. Sandy ajoute : « Je donnais des cours privés à une petite fille de 7 ans. Dès avant la rentrée, les parents l’avaient inscrite à une flopée de cours : écriture, musique, lecture... On sentait qu’elle était épuisée et qu’elle en avait assez. »

Erik, professeur américain dans une maternelle chinoise, est moins catégorique: « Il est vrai que les 5-6 ans à qui j’enseigne ont beaucoup de cours. Mais il n’y a presque pas de concurrence au sein de la classe. Pas de notes par exemple à cet âge-là. Par rapport aux écoles américaines, les établissements chinois mettent bien plus l’accent sur la communauté. Les enfants doivent suivre exactement ce qu’on leur dit de faire. C’est assez problématique, car l’imagination est très peu encouragée. »

Début 2011 est sorti en librairie L’Hymne de bataille de la mère tigre, écrit par Amy Chua, une professeur de droit d’origine chinoise exerçant à l’université de Yale de New Heaven. Ce livre, dans lequel elle décrit l’éducation à la dure qu’elle a reçue puis elle-même appliquée à ses trois filles, a suscité une vive controverse aux États-Unis et en Chine. Il a déclenché un véritable débat sur la discipline : laxisme à l’occidentale, où l’accent est mis sur l’estime de soi, ou sévérité à la chinoise, où l’enfant doit s’efforcer de répondre aux exigences de ses parents ? Beaucoup ont considéré qu’Amy Chua cherchait, à travers son récit, à promouvoir les techniques parentales chinoises au détriment de l’approche occidentale. L’auteure s’est défendue dans un article du Wall Street Journal : « Mon livre n’est pas un guide parental. Il s’agit de mes mémoires, de l’histoire de notre famille voyageant entre deux cultures et de ma propre transformation en mère finalement. Une grande partie de mon livre traite de ma décision de prendre mes distances avec l’approche “chinoise” stricte lorsque ma fille cadette s’est rebellée à l’âge de 13 ans. »

Il faut relativiser : tous les parents chinois ne sont pas des tyrans avec leurs enfants ; tous les enfants ne croulent pas sous les leçons. Une mère chinoise nous a contactés récemment, souhaitant que nous enseignions le français à sa fille unique de 7 ans surnommée Diana. Elle nous a indiqué : « Diana apprend l’anglais depuis l’âge de 5 ans. Je trouve qu’elle a des facilités pour les langues étrangères, donc j’aimerais bien qu’elle en découvre une autre. Mais je ne veux pas non plus lui mettre la pression. Une heure de cours par semaine seulement. Et je n’ai pas d’exigences quant à son niveau. Jouez avec elle d’abord, pour lier connaissance, puis enseignez-lui quelques mots et expressions basiques. »

Au fil de la conversation, nous avons appris que Diana enchaînait cours particuliers d’anglais, cours de danse, séances de natation et d’autres activités encore, choisies tantôt par ses parents tantôt par elle-même. Toutefois, quand nous avons rencontré Diana, nous n’avions pas devant nous une fillette fatiguée ou démotivée, mais plutôt une petite bourrée d’énergie et d’imagination, assez contente de rencontrer une nouvelle « camarade de jeux ». Si certains parents chargent l’emploi du temps de leur enfant unique, c’est aussi dans un souci de le mettre en contact avec d’autres personnes, lui qui dans le cas contraire risquerait de s’isoler. Un moyen d’éviter que le marmot ne devienne capricieux et égoïste, comme on le reproche souvent aux héritiers uniques.

Le développement économique de la Chine promettant de belles opportunités de carrière à la jeune génération, beaucoup de parents chinois tentent l’impossible pour donner à leur enfant unique les meilleures clés de réussite. Versant parfois dans l’excès, dans une compétition qui s’étend à tous les domaines. Les enfants, à la pointe de la pyramide des âges inversée, supportent le poids de cette société ultra-compétitive. Pas question de craquer ! L’avenir du pays en dépend…

Culture

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle

Un bijoutier français en Chine : une « perle rare » !

- De l’innovation et de la créativité pour Croisements 2015

- Pour des créateurs chinois plus ouverts sur le monde

- La cuisine chinoise s’exporte

Dur dur d’être un enfant chinois...

Le Ballet central de Chine et l’Opéra de Paris : 30 ans de pas de deux