在“文革”魔影还没有完全消失,新的运行秩序尚未健全的中国城市,它空前地显示着它的朝气、残酷和纷乱。大地震的惊魂还未平定的李孝萱,在亲人们近乎离奇的逝世带给他人生无定感的同时,又突然感到一个巨大城市阴影威胁,直觉到生活表层下面的东西——生命和生存的荒诞性,是很自然的。这也正可理解为个性心理和环境背景交叉碰撞的结果。

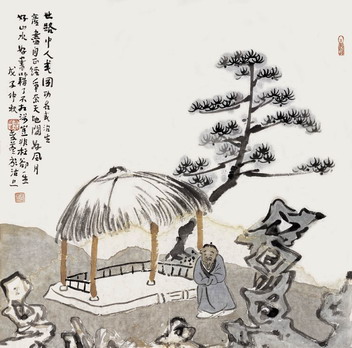

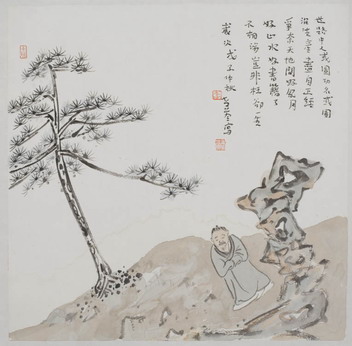

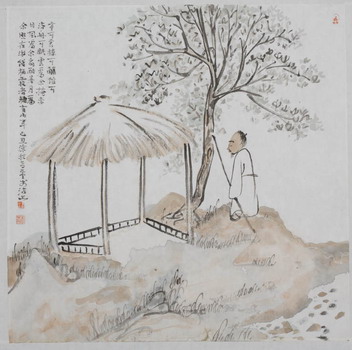

在艺术上,李孝萱完全冲决了典雅、规范,但空壳化的经典形式技巧,抛弃了流行的写实水墨的抒情矫饰和空洞。在学院教学和展览审评中被视为圭臬的优美与崇高法则,科学的形体与比例与透视,以及和谐适中的笔法均被他打破;空间错位和比例失常成为必要手段,悖缪情理与常规的人、物关系,成为富有表现力的结构方式。他没有放弃笔法与墨法,而是将它们极端化,强调出黑与白,碎与整,线与面、自由勾画与严密构图的对比,使它们隶属于视觉震撼力与荒诞主题的需要。他的人物造型拙而丑,目光迟滞,有时可怖,有时狰狞,有时暗淡,有时诙谐;形体奇特,夸张但不近乎漫画,残缺但十分结实。他的用笔用墨,方法自由而多变,但并非任意涂鸦,更非缺乏笔墨、根柢的浮烟胀墨。它们的自由伸张和多端变化似乎陈述着画家作画时的无拘无束,它们在画幅中的有序统一又显示出画家的整合能力。

李孝萱作品的另一显著特点是格局大,画面富于张力。大格局和强劲的视觉冲击性是许多现代水墨家追逐的目标。加大尺幅,改变布局结构和笔墨符号,已成为水墨革新的焦点。但不少画家笔力纤柔,或气势有余而内里虚空,或缺乏现代结构意识和相应的方法,或拘泥小趣味而不能自拔。一些尺码巨大的作品,有虚张声势之态,无内在恢宏之力。李孝萱作品内涵充盈,结构多方,大块黑白对比强烈,加之重视体态,眼光、手形手势和寓意性小动物(猫)的刻画,总体上有势有神,既富冲击性,又耐寻味。其大幅作品如果适当减弱随机性,更强化理性构成,其格局还能再大。

在中国,和谐的抒情,温柔敦厚的叙述,仍是主流艺术方式。现代主义的虚无(如达达)、抽象和观念性装置虽有所发展,毕竟只有少数的应和者。脱胎于写实主义的表现主义艺术,因其心态和形式的缘故,在文化中有广泛的知音,它们对于沟通过去与未来、东方和西方,对于传统绘画的创造性转化,有十分积极的意义。事实上,水墨和油画领域的表现主义势头方兴未艾,已成为一支达到相当水准的、强有力的派别。当然,表现主义的极端倾向,也可能导致危险的文化变态,这需要加以警惕,是不待言的。