改革开放之后,中国全面调整了对外关系,中印关系也迎来了新的契机。1979年2月,印度外长瓦杰帕伊访华,恢复了中印双方高层接触。邓小平副总理在会见瓦杰帕伊时,就中印边界问题提出了“一揽子方案”,即中国在东段让,印度在西段让。邓小平同志还表示:“话又说回来,如果我们这一代人达不成协议,让下一代来解决。只要维持安定局面,双方遵守这点,摆一下没关系。这样的问题影响不了印度的安全,也影响不了印度的经济建设;影响不了中国的安全,也影响不了中国的经济建设。”时任中国外长黄华在同瓦杰帕伊会谈时提出了中方的三点具体建议:1、在边界问题解决前维持边界现状,保持边界安宁,如边界上发生问题,双方应通过友好协商加以解决;2、边界问题不应成为发展两国关系的障碍,双方可多方面发展关系,促进相互了解,开展友好合作,为今后解决边界问题创造有利气氛;3、通过适当渠道,继续就边界问题交换意见,由印度驻华大使和中国外交部或中国驻印度大使同印度外交部保持联系。遗憾的是,因为印方始终坚持在边界东段的既得利益,在西段又不完全放弃不合理的要求,使“一揽子方案”至今无法实现。

两年之后,1981年黄华外长访问印度,在会见英吉拉·甘地总理时,英·甘地在对边界问题表态时提出了“平行政策”:“这是一个重要的问题,也是最难解决的问题。这涉及原则、民族利益和人民的深切感情。如果我们能找到创造良好气氛的第一个步骤,这将有助于问题的解决。我们采取平行政策:除非采取步骤发展友谊和善意,否则边界问题得不到解决;但是从长远来看,除非边界问题得到解决,否则友谊和善意难以保持下去。”

1988年12月,印度总理拉吉夫·甘地访华,恢复了中印两国首脑的互访,成为中印关系的重大转折点,标志着两国关系基本实现正常化。邓小平同志在会见他时说,中印两国是近邻,不相互了解、不建立友谊是不行的。中印两国不发展起来就不是亚洲世纪。关于边界问题,邓小平同志表示:“只有协调一下,双方都做些让步,这样才好说服人民。如果你们认为现在解决的时机尚不成熟,那么,在其他方面可以进行正常化。印度无须担心来自中国的战争威胁,我们也不认为你们会威胁中国。”最后,双方同意通过和平友好方式解决中印边界问题,建立关于边界问题的联合工作小组;在寻求边界问题解决办法的同时,积极发展其他方面的关系,努力创造有利于合情合理解决中印边界问题的气氛和条件。1989年起,由双方副部长级官员为首的中印边界问题联合小组每年举行一轮会谈。

此后,中印两国领导人决定在边界问题上采取分两步走的新方针:第一步是通过签订有关协定,保持边境实际控制线地区的和平与安宁;第二步是在条件成熟时最终解决边境问题。为了实现第一步,1993年印度总理拉奥访华期间,中印签订了关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定;1996年,江泽民主席访问印度期间,中印又签署了关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的协定。

中印两国目前解决边界问题的基本共识,主要有四点:1、力求边界问题与两国关系其他方面发展脱钩;2、坚持最终解决前维持边界安宁稳定的原则;3、先用协定巩固实际控制线现状和目前边界的稳定;4、经友好协商达成的最终解决方案应当公平合理,双方均可接受。

在此次习近平主席同莫迪总理的会谈中可以看到双方进一步延续了这种解决问题的思路。习近平主席表示:“在边界问题上,双方要继续通过友好协商,寻求公平合理,双方均能接受的解决方案。在边界问题最终解决前,共同管控好争议,维护好地区和平安宁,不使边界问题影响两国关系发展。”莫迪总理表示:“印方愿与中方共同努力,管控好边界争议,加快推进边界问题谈判,早日找到解决方案。”

所谓殊途同归,邓小平同志当年提出的“一揽子解决方案”虽然为历史条件所限一时无法实现,但或许最终双方的政治智慧还会向这一点靠拢。

发展伙伴:

丝路联结的繁荣机遇

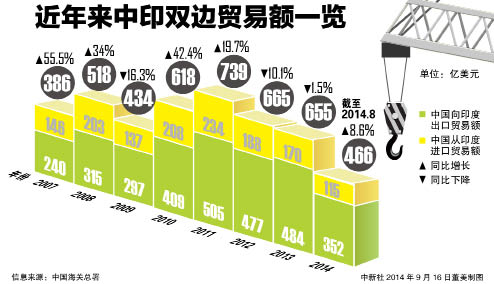

中印两国目前是世界上最大的两个发展中国家,也是亚洲令人瞩目的新兴市场,是亚洲乃至全球增长的重要引擎,但是中印相互之间的贸易和投资水平却与双方目前的发展态势不相称。2013年,中印双边的贸易总额为650亿美元,尽管比1999年时的19.7亿美元增长了30多倍,但是与中美、中日每年数千亿元的贸易额相比还有明显的差距。令人感到困扰的是,中印之间的贸易摩擦问题近年来也越发凸显,受困于贸易不平衡,印度常对中国商品实行反倾销,并对中国的投资设置种种限制。在人员交流方面,两国人员往来每年不到100万次,同样还有很大的提升空间。

在这种情况下,中印双方首先应该对推进以发展伙伴关系为核心的战略伙伴合作达成共识理解。印度总理莫迪将中印两国比喻成“两个身体,一种精神”,就是要突出双方有着强国富民的相同发展抱负和共享共同的发展机遇,中印要实现从“英寸”到“英里”的合作关系发展。双方的合作,将惠及两国25亿人口,超过世界人口的三分之一。习近平主席则以“古有往来互鉴之情、近有患难与共之交、现有共同复兴之业”来概括中印双方的共同点。

为强化同印度的合作,习近平主席在同莫迪总理会谈时提出了四点看法:1、双方要发挥两国领导人的战略引领作用,保持高层互访和接触,加强各层级交往;2、中印两国发展目标一致,发展理念相似,发展战略契合。双方要深入对接发展战略,全面提升务实合作水平;3、双方要加快推进孟中印缅经济走廊建设,开展在丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路、亚洲基础设施投资银行等框架内的合作,推动区域经济一体化和互联互通进程;4、双方要加强在国际事务中的战略沟通和协作,共同致力于推动国际关系民主化,维护发展中国家共同利益。习近平主席提出,中印的伙伴关系应该是“更加紧密的发展伙伴、引领增长的合作伙伴、战略协作的全球伙伴。”

双方在发布的联合声明中,就推进信息、铁路基础设施、产业园区、清洁能源、科技、航天、金融、农贸产品等领域合作达成多项共识,并就加强中印文化交流和人员往来确立了具体的行动计划。中国将在印度古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦建立两个工业园区,争取在未来5年内向印度工业和基础设施发展项目投资200亿美元。与此同时,未来5年中,中国将对整个南亚地区投资提升至300亿美元,贸易额争取达到1500亿美元。中国将以“一带一路”为两翼,同南亚国家和平相处,与南亚地区共同实现腾飞。

王毅外长在总结习近平主席访问印度等四国成果时提出,丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路已经从理念设计、总体框架到完成战略规划,开始进入到务实合作阶段。目前已经形成了陆上“中国-中亚-西亚”、新亚欧大陆桥、中蒙俄三大经济走廊,并在拓展推进海上丝绸之路的新航程。从地理上看,中亚和南亚是欧亚大陆的核心地带,也是中国发展稳定的安全屏障,更是中国向西开放的进取方向,印度是“一带一路”的重要战略支点。英国地理学家托马斯·霍尔迪奇爵士有一句名言:“由于对地理的无知而付出的代价是绝对难以计算的。”如果将这句名言引申一番,则成为“由于对地理的深刻洞察而获得的收益绝对是难以估量的”。这种深刻洞察,如今就体现在中国战略性地提出“一路一带”倡议之上。中印双方相互共享发展机遇,势必将强力助推两国复兴之梦的实现。

张旭东 清华大学中美关系研究中心助理研究员、哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者(2012年-2013年)