![]()

- Accueil

- Questionnaire

- Médecine chinoise

- Toit du monde

- Cuisine

- Livre

- Proverbe

- Francosphère

- A la chinoise

- Tendance

- Mots clés

- Aux quatre coins du pays

- Objets d'art

- Sci-Edu

- Environnement

- Personnalité

- Sport

- Tourisme

- Culture

- Economie

- Société

- Focus

- Convergence

- Propos d’expert

- Reportage spécial

- Dossier

- Galerie photo

- Actualité

![]()

Le premier Chinois à avoir présenté le Tibet aux Occidentaux

|

| Quan Yi et sa femme avec les chats errants qu'ils ont adoptés. |

Il y a un siècle, Quan Shaoqing a eu l'honneur d'être envoyé au Tibet et de faire découvrir au monde, à travers des photos, cette région si impénétrable à l'époque.

Propos tenus par QUAN YI et recueillis par WANG XINYI, membre de la rédaction

Je possède chez moi le numéro d'octobre 1912 du National Geographic. Bien que la couverture se soit déchirée, cette publication est chérie par l'ensemble de ma famille car elle comprend le récit de voyage que mon grand-père avait composé sur le Tibet ainsi que les 60 photos qu'il avait prises là-bas.

Photographier le Tibet

Notre famille descend d'une lignée royale de la dynastie des Qing. Mon grand-père, Quan Shaoqing, dont le patronyme était à l'époque Aisin Gioro (nom mandchou), est né à Wanping (sud-ouest de l'actuel Beijing) en 1884. En 1904, il a été diplômé de l'École de médecine de Beiyang, à Tianjin. C'était le premier établissement formant à la médecine occidentale en Chine. Les cours, en anglais, étaient calqués sur le modèle occidental, et la sélection à l'entrée était très stricte. Les diplômés devenaient majoritairement des médecins-chirurgiens dans l'armée de terre ou la marine. Selon le récit de mon père, mon grand-père se passionnait déjà pour la photographie lorsqu'il était étudiant. Si tel est le cas, ce dernier a dû prendre des clichés tout au long de ses années universitaires, mais nous n'en avons retrouvé aucun.

En 1906, le gouvernement des Qing accrédita Zhang Yintang ministre de la région tibétaine. Un convoi officiel partit vers l'ouest, lequel comprenait mon grand-père, servant en tant que médecin militaire. Pendant ses deux années passées au Tibet, il eut le temps de voyager aux quatre coins de la région, ce qui lui permit d'entrer en contact avec des Tibétains de tous horizons et de découvrir les mœurs locales. Muni de son appareil de photo, il immortalisa son expérience là-bas.

En 1911, le régime impérial fut renversé en Chine. L'année suivante, mon grand-père partit aux États-Unis faire des études à l'université Johns Hopkins. C'est la même année que le National Geographic consacra son numéro d'octobre à la Chine, dans lequel furent publiées les photos et la présentation de mon grand-père. Ce dernier devint ainsi le premier Chinois présentant le Tibet à l'Occident, sous la forme d'un roman photo.

Pendant les vingt ans qui ont suivi, mon grand-père fut régulièrement invité à venir partager ses connaissances sur le Tibet, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Chine. D'après des reportages, ses interventions, bien vivantes, y étaient très favorablement accueillies. Il projetait plusieurs centaines de diapositives couleur, laissant le public admirer les palais de la région et les coutumes locales, comme si ces gens se trouvaient sur les lieux.

|

|

|

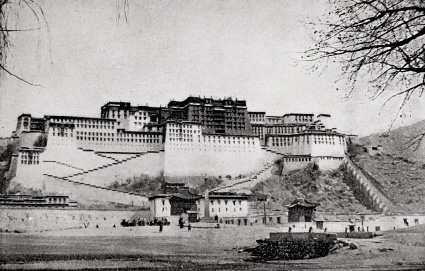

Photo du Potala par Quan Shaoqing, publiée dans le National Geographic. |

Une image vaut mille mots

Alors qu'il était en périple au Tibet, mon grand-père écrivit : « Je suis heureux de pouvoir voir Lhassa de mes propres yeux, car la plupart de mes ancêtres n'avaient pas eu cette chance. D'abord, les autochtones ne sont ni méfiants ni hostiles à mon égard ; ensuite, je suis équipé de tout le matériel de pointe pour garder une trace de mon parcours ; par ailleurs, mes fonctions m'offrent des opportunités de prise de vue que les explorateurs m'ayant précédé ne sauraient imaginer ; et enfin, mon mandat assez long me donne du temps pour entreprendre pleinement un travail de création. »

Avant lui, très peu de Chinois, et encore moins d'étrangers, avaient foulé le sol du Tibet. Mon grand-père rédigea dans ses notes : « En 1904, les troupes britanniques envoyées en expédition au Tibet forcèrent les portes de Lhassa manu militari, désireuses de percer les mystères de cette ville énigmatique. Cependant, leur curiosité ne fut pas satisfaite puisqu'à leur grand dam, elles ne reçurent pour tout accueil que haine et rejet de la part des habitants. » Au cours du XIXe siècle, seule une dizaine de voyageurs étrangers purent entrer au Tibet, soit en tant qu'explorateur scientifique soit en qualité de représentant politique. Mais en raison des rudes conditions naturelles, de l'absence de confort matériel ainsi que du violent rejet de la population locale à leur égard, la plupart ne restèrent pas bien longtemps dans la région. Très peu réussirent à atteindre la ville sainte qu'est Lhassa.

Il y a une centaine d'années, les Tibétains refusaient d'être pris en photo. Ils étaient effrayés par les appareils photo, pensant que lorsqu'on les photographiait, on portait atteinte à leur âme. C'est pourquoi parmi les clichés de mon grand-père, ceux qui présentent la plus grande valeur historique sont les portraits des aristocrates tibétains que son haut poste lui donnait la chance de rencontrer.

Mon grand-père raconta qu'un jour, le moine en charge du monastère Sera vint rendre visite à Zhang Yintang. C'était à l'heure du coucher du soleil. Mon grand-père eut alors l'idée de prendre en photo ce moine. Sous prétexte d'admirer des « feux d'artifice », il ouvrit son flash et pressa le déclencheur pour prendre discrètement le moine en photo. Le lendemain, il offrit le cliché à celui-ci et lui expliqua le principe de la photographie. Le moine, très content, invita mon grand-père à dîner et lui demanda de prendre pour lui une photo de famille. Plus tard, il le présenta même à des personnalités très influentes à Lhassa, dont le frère cadet du XIIIe Dalaï-Lama, alors chef du commissariat et intendant de la ville.

Les photos de mon grand-père portaient sur des sujets très divers : politique, religion, traditions, architecture, géographie, population locale, faune, etc. Parmi celles publiées dans le National Geographic, apparaissent notamment le Potala, les monastères Jokhang et Sera, ainsi que les trésors conservés dans ces célèbres édifices. D'autres images présentent les coracles en peau de yack (type d'embarcation caractéristique du Tibet), des habitations typiques (au toit plat et aux murs blancs), les dogues du Tibet, des bols faits de crânes humains, des percussions en peau humaine et les rites d'inhumation céleste.

|

| Photo de soldats tibétains. |

Un changement radical en un siècle

Bien qu'ayant une centaine d'années, ces photos demeurent bien nettes. Elles reflètent le Lhassa d'alors : de très mauvaises conditions sanitaires, des maisons semblant lumineuses de l'extérieur mais dépourvues de fenêtres et aux murs noircis par la fumée de cuisine à l'intérieur, la cohabitation entre les yacks et les hommes, les rats proliférant dans les monastères, les maladies infectieuses sévissant... Beaucoup de gens avait notamment le visage marqué de cicatrices dues à la variole.

Mon grand-père disait souvent : « Ici, les moyens de transport restent primitifs. Les gens ne connaissent pas encore les carrosses. Marcher est le mode de déplacement le plus courant. La population exploite les yacks et les chevaux lorsqu'elles doivent déplacer de lourdes charges. Seuls le Dalaï-Lama et les deux ministres du gouvernement au Tibet disposent du privilège de se faire porter en palanquin. »

Par ailleurs, il était frappé par l'écart entre, d'une part, les femmes d'aristocrates portant des bijoux précieux ainsi que des robes en satin ou en peau, de l'autre, les filles issues de familles ordinaires, en habits simples, et plus bas encore, les jeunes filles pauvres, en haillons. Tout en découvrant les styles vestimentaires ethniques de la région, mon grand-père ressentait vivement la hiérarchie sociale qui pesait au Tibet. « Tous les jours, du matin au soir, des pèlerins non instruits se ruent vers les monastères à la porte desquels s'entasse déjà une foule de mendiants. Ces gens pauvres et ignorants font contraste avec les lamas qui méditent calmement dans les monastères ainsi qu'avec les richesses que ceux-ci détiennent. »

Or, les premiers Occidentaux à s'être aventurés au Tibet l'ont décrit comme un paradis pour la plupart, car ils n'en acquirent qu'un savoir superficiel. Un peu comme les constructions photographiées par mon grand-père à Lhassa : l'extérieur apparaît clair et splendide ; l'intérieur s'avère sombre et sale.

Plus d'un siècle s'est écoulé depuis. Le Tibet a connu d'énormes transformations. À l'époque où mon grand-père y séjournait, trois routes seulement y donnaient accès. Depuis le Qinghai : le chemin était relativement plat, mais le voyage prenait 18 mois. Depuis le Sichuan : cette voie, plus rapide, était néanmoins plus périlleuse. Depuis l'Inde, jusqu'à l'Himalaya, puis vers l'est jusqu'à Lhassa. C'est pour cette troisième solution que mon grand-père avait opté. Il avait mis 103 jours pour atteindre Lhassa, dont 55 passés à traverser des hautes montagnes dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, le Tibet n'est plus enclavé. Depuis Beijing, plusieurs choix s'offrent aux voyageurs : par avion en quelques heures, par train en deux jours ou encore par voiture en une dizaine de jours.

|

|

Photo publiée dans le National Geographic. De gauche à droite : un général tibétain, un roi tibétain et Quan Shaoqing. |

Dans le Tibet d'aujourd'hui, religion, langue et coutumes traditionnelles perdurent, de même que la majorité des monuments historiques et trésors culturels ont été bien préservés. À Lhassa, les touristes peuvent encore voir des croyants faisant tourner un moulin à prières, comme sur les photos de mon grand-père ; ils peuvent encore goûter au thé tibétain préparé dans le respect de la tradition ; ils peuvent admirer des thangka et des spectacles de l'opéra tibétain ; ils peuvent observer le Potala à flanc de coteau, la statue du bouddha Shakyamuni à l'intérieur du monastère Jokhang, la gravure sur roche au mont Yaowang et le mur aux dix-mille bouddhas... Ainsi, il est possible de prendre des photos similaires aux vieux clichés de mon grand-père. Toutefois, Norbulingka n'est plus un joli jardin privé comme autrefois, mais un lieu de détente ouvert à tous. Les lamas ne sont plus l'unique groupe qui maîtrise l'écriture et la médecine. Ceux-ci sont toujours hautement révérés par les fidèles, mais ce respect émane dorénavant plus d'une foi religieuse que d'une soumission face à ceux qui détiennent le pouvoir. En outre, le développement d'Internet a permis de lier Lhassa aux autres endroits de Chine, et même, au reste du monde. Une ligne de réseau vous suffit pour réserver une chambre d'hôtel ou un billet d'entrée dans un site touristique à Lhassa, Beijing ou aux États-Unis.

Pour beaucoup, dont mon fils, le Tibet est une région dotée d'un pouvoir d'attraction. À l'université, il a choisi la photographie comme spécialité et désormais, il se prépare à partir en voyage au Tibet. Il compte se rendre sur les lieux visités par son arrière-grand-père pour prendre une série de photos, qui témoigneront des changements spectaculaires qu'a connus Lhassa.

La Chine au présent