在北京这个大城市中,打车本应是人们出行的常规选择之一,然而眼下却成了很多北京市民的心病。平时看着街上出租车似乎很多,一到打车的时候却是左等右等都等不来一辆空车,遇到早晚高峰,天气不好,更是“一车难求”。很多人都有一个感觉,出租车怎么这么难打?

莫名失踪的出租车

家住丰台的张小姐在国贸附近上班,由于她家附近不通地铁,张小姐平时都是开车上班,2008年北京开始实施机动车尾号限行,张小姐每周都有一天需要打车到单位,没想到这“打车日”就成了张小姐的“糟心日”。

“因为我们小区规模比较大,住户多,早晨排队打车的人龙真是很壮观。本来就人多车少,打车已经很困难了,好不容易排到我,一听我去国贸,好多司机都不愿意拉。”张小姐无奈的说,“有时候一天被拒载好几回,总是因为迟到被扣工资。”

“我现在到了打车上班的日子,都提前一小时出门,就怕迟到。”张小姐说:“说来也奇怪,平时看见路上的出租车跑来跑去挺多的,怎么一到打车的时候就见不到了呢?”

坐车的打不到车,开车的到底去了哪里?司机李师傅给了我们答案:“高峰时期都回去歇着了。”

曾经有媒体调查,每天的早晚高峰时段,都有将近两千辆出租车“趴”在京顺路附近的空地中,等到高峰时段过去,才会陆续驶离。高峰时段一下子少了这么多跑活的车,打车难似乎成了理所当然的事。

高峰时期不拉活,听起来有些匪夷所思。但是出租车司机们有自己的理由。李师傅给我们算了一笔账:“不堵车,每公里出租车的平均油耗量在0.75元左右,而堵车每公里至少要1.5元。现在的计价是堵五六分钟加一块钱,如果要堵一个小时,基本上是挣不到钱的。高峰时间经常堵车,一堵就赔钱,反正辛苦拉活也赚不了,还不如趁这个时间回去交接班,或者找个地方歇会儿。”

平时的日子打车难,遇到天气不好就成了难上加难。

“雨雪天还是干脆不出来比较保险。”李师傅直言道:“路况不好,容易出事故,一旦有事,不但公司要罚钱,修车要自己掏钱,还耽误拉活,一个礼拜的辛苦钱都得赔进去。”

堵车赚不到钱,司机自然不愿意白受累,拒载成了家常便饭。许多司机在高峰时段不是挂起暂停牌,就是装作看不见客人招手。有部分司机就算肯停车,也会提出只往交接班方向走的要求。这个时候要是想打车到国贸、东单等拥堵严重的地区,十有八九会遭到拒绝。

为难的“的哥”

上世纪八九十年代,是出租车司机的“黄金年代”。当时,人们的工资水平普遍在几百元左右,而出租车司机的收入已经达到了3-4千元,是普通人收入的好几倍。时至今日,人们的工资水平普遍达到3000元以上,万元以上的高薪也很常见,然而出租车司机的收入却仍停留在上世纪八九十年代的水平。对于出租车司机这个有风险的职业(交通事故、违章等)来说,辛苦又不赚钱,许多司机都不愿意再干这个行当了。

与出租车司机大量流失行形成对比的是,这些年,北京的常住人口不断增加,2004年1492.7万,2011年已经增加到了1961.2万,增加了25%(第六次人口普查公布的数据),再加上临时来北京观光旅游、开会、办事的流动人口,北京的人口约有2000多万。人口的增加对出租车的需求也会增加。随着人们收入的提高,打车的人越来越多,而出租车增加的数量不多。目前北京一共有6.6万辆出租车,远远满足不了拥有2000多万人口大都市的需求,僧多粥少,一车难求的局面屡屡发生。

与原来不同,现在的出租车司机60%以上都是远郊区县的农民。他们上班路程远,劳动强度越来越大,但收入却不见提高,出租车司机在职业收入排行榜上的位置已经很靠后,这直接导致出租车司机流失严重。如今远郊区县的劳动力价值正在提升,出租车“无人承包”,公司也出现了“招工难”。

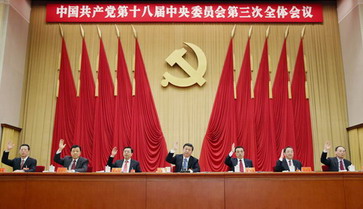

以上这些种种原因造成了北京的打车难,这个问题如何解决,不但引起了各家媒体的高度关注,也引起了中央领导以及人大代表、政协委员的关注。近期习近平总书记亲自视察了北京某出租车公司,两会期间人大代表、政协委员也都对此提出了不少的提案;北京的多家媒体也对此进行了跟踪报道。北京打车难成了全国人民关注的焦点。