| 落座,烧水,洗杯,泡茶。齐岸青动作娴熟。

茶香溢满郑东新区河南文化投资有限责任公司办公室一角,频频的电话使我们开始断断续续的交谈。

30多年前,我们同为文学青年,一起写小说、先后供职省文联,后来我去了北京,齐岸青留在郑州。偶尔的电话,大致知道彼此的存在且不陌生。

七八年前的一天,齐岸青到北京,打电话说晚上请我们去保利剧院看演出。当紫红的帷幕徐徐拉起,舞剧《风中少林》风靡全场观众。这时,我才知道他是《风中少林》的操盘手,当时的头衔是郑州市文化局长。

“想做好,先把齐岸青打倒”

出过书,经过商,当过官。学、商、官,能把古今社会人人称羡的三大主流职业全部经历的人不多,能在同一个行业中跨越这三重境界的人更不多,齐岸青是其中之一。

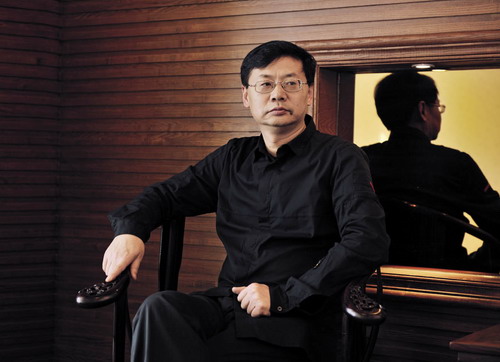

齐岸青近影

齐岸青近影

20多岁成为河南省文联专业作家;30岁下海,参与组建并掌舵中原国际文化公司;40多岁出任郑州市文化局局长。现在他是河南省委、省政府着力打造的文化产业航母——河南文化产业投资有限责任公司董事长。万变不离其宗,虽然身份跨越学、商、官,但一直未离文化行业。

媒介上称赞他的人往往历数他的功绩:上世纪80年代,第一个推出买卖电视剧集的商业模式从而颠覆国内传统的交换制;第一次商业化地将河南的根雕、石画、牡丹花推到香港展览;把自己经商的盈利几乎都扔在文化交流上,使得他的公司是中国第一间民营涉外演出经纪机构。出任郑州市文化局局长后,向全社会公众开放郑州市所属的所有公益性文化场馆,开创全国首例;推动郑州入围八大古都之列,跻入世界都市联盟;实施打造的舞剧《风中少林》,将艺术、武术商业化运作完美结合,实施执行了客属恳亲、传统艺术节、黄帝故里拜祖大典等一系列大型活动,组织执行了嵩山天地之中历史建筑群的申报世界文化遗产。

圈内人笑言:“想做好,先把齐岸青打倒。”事实是,梳理河南文化产业的发展历程,特别是在河南的文化产业潜力刚刚开掘的起步阶段,齐岸青是个绕不过的名字。

商也好,官也好,夸也罢,骂也罢,齐岸青在他强大的内心中有着对自己的定位。

“我还是一个书生。”望着窗外泛绿的春色,他不止一次地说。

在他眼中,书生与学者不同。学者比较严谨,而书生就是自己的心性,是潇洒的,无论好坏,是敢于显露自己的一些嗜好的,他强调的是真性情。

“我最终还是要回到书桌上。”这是他的目标。

为了这个目标,他时刻提醒自己保留内心的清澈,保留自己的思想空间。无论多少次搬家,图书馆一样的个人藏书永远跟随,那是一种心理暗示和提醒。

他依然说话轻柔,不紧不慢,徐徐道来,像久居书斋的谦谦君子。与业内流传甚广的那些叱咤商界的风云故事中的形象不同,与想象中的有着那么复杂经历的形象不同。

最了解自己的人可能就是自己。他的概括很精准,他身上透露的义气、意气、锐气、文气和自我,感性与理性的矛盾,以及强大的内心世界等复杂性格,也许只有他自己才能形容。

“即使犯错也要做点儿事”

齐岸青谈论得较多的是“文”,而市场对他肯定较多的是“商”——他在文化产业发展前沿的一个个突破、他对文化产业发展的市场化理念的引导,及对河南文化产业发展的推动,广受赞誉。

1987年,受当时作家到其他行业兼职氛围的影响,齐岸青到中原国际集团文化公司兼职副总经理。当时的中原国际集团刚刚成立,是河南省成立的一家综合型的涉外文化企业。

在这里,齐岸青第一次大展拳脚。他从英国引进的57集电视剧《CI5行动》,是中国电视台首次实行买卖影片的商业化运作,打破了电视台之间传统的交换制;他第一个商业化地把内地的根雕、石画等艺术带到香港展览。当他把“文化”与“公司”联系起来注册时,大部分人不能理解“文化公司”是做什么的,连文化部的人都觉得名字奇怪——文化怎么能成为公司?当他带着书画、根雕等艺术品去香港办艺术展览时,文化部还是第一次审批商业性展览,拿着文化部的批文出关时,海关人员说这是第一次见到文化部的批文。

|