|

走外宣之路

也许是命中注定,我这一辈子走的是一条用外国人能懂的语言向世界介绍中国的道路。从解放战争前夕在上海创刊的NEW CHINA WEEKLY(《新华周刊》)、战争中在香港创刊的CHINA DIGEST(《中国文摘》)、新中国诞生后创办的第一个对外刊物PEOPLE‘S CHINA(《人民中国》),到1957年被我十分敬重的宋庆龄点名要我加入她所创办的杂志CHINA RECONSTRUCTS(《中国建设》,现名《今日中国》)主持工作,直到我67岁离开岗位退休。随着中国的发展和世界的变化,已经成长起来一支日益庞大而又经验丰富的外宣队伍,为促进中外的互相了解和交流做出了巨大的贡献。作为其中的一员,我深感荣幸。生活在这个大家庭里几十年,我才感悟出一条真理:中国只是这个偌大地球村里的一员,只有互相了解彼此相通,才能共存共荣。这是一个何等伟大而艰巨的任务啊!但是,为此献身的有志之士却大有人在。美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)就是一个光辉的榜样。他的一本《红星照耀中国》(又名《西行漫记》),在某种程度上无形中改变了中国与世界的关系。我有幸与同样做出很大贡献的爱泼斯坦(Israel Epstein)和陈依范(Jack Chen)长期共事,不仅在业务上受益不浅,同时在人品上也是我学习的榜样。两位老师的教诲和深情,始终鼓舞着我阔步走在外宣的大道上。

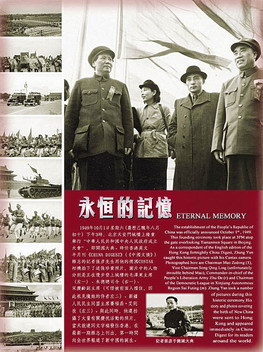

1949年采访开国大典的珍贵资料

1949年采访开国大典的珍贵资料

飞虎奇缘

我完全没有想到,当年偶然认识的几个当时驻扎在昆明的美国飞虎队队员,后来居然成了我的终身至交,给我的人生经历抹上了一笔浓浓的国际色彩。虽然不是同文同种,共同的理想却将我们紧紧地联系在了一起。他们被派来援华抗战,但是对于中国却一无所知。他们很想了解这个国家的实情,于是找上门来和我们这些懂英文的中国大学生交上了朋友。前后达两年之久,我们差不多每两周聚一次会,交流各自国家的历史和现状。他们对于当时在延安解放区的新面貌十分向往,我们也对于他们如何反对殖民主义中建立了年轻共和国的历史甚感兴趣。我们发现,大家都在追求一个相同的目标:“战后”一定要建设一个和平的世界,让人民都能过上幸福的生活。但是,1949年新中国成立以后,中美关系进入敌对状态达30年之久,我和美国朋友的关系也随之断绝。“文革”期间,这件事成了我“里通外国”的“罪状”,受到迫害。50年代,在美国社会“白色恐怖”盛行之时,我的这些主张与新中国建交的美国朋友也受到打击。1972年美国总统尼克松访华的破冰之旅以后,他们迫不及待地前来寻找我们这些中国朋友。但是,“文革”还没有结束,他们只是在上海见到了当年在昆明认识的老朋友、时任国际礼拜堂牧师的李储文,欣喜万分。但是,让他们不解的是,李为什么不像以前那样畅所欲言,而表情极不自然。直到“文革”结束一切恢复正常以后,他们才恍然大悟。他们当时还是告诉同去访华的儿女:“就是这些中国朋友改变了你们爸爸的人生观!”虽然他的下一代并不能理解这是什么意思,但是事实确实如此。

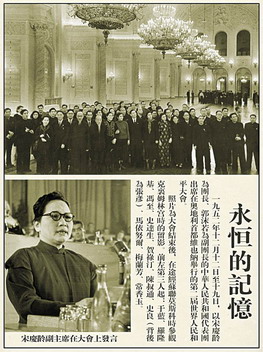

1951年采访“世界和平会议”资料

1951年采访“世界和平会议”资料

1979年1月,当中美关系正常化时,两国庄严宣布重新建交。做梦也没有想到,受到21年迫害、刚刚在政治上获得解放的我,竟被任命为中国第一大报《人民日报》首任驻美记者。更出乎意外的是,我到达华盛顿的第一天,一盆鲜花已经在我屋里等候着欢迎我了。赠送鲜花的不是别人,正是我的美国飞虎队老朋友,他们从几百公里外的纽约送来鲜花祝愿我:“改写新的历史!”我的心里为这种深情厚谊所深深感动。当时,我就写下了一篇文章表达自己的深刻感受:《手足之情无国界》。与外国友人之间爆发的点滴友情火花,开阔了我的视野,更加深了我对“情”字的理解。

|