| 你能想象道光皇帝午门阅兵是怎样的一种场面吗?你听说过光绪皇帝在北海坐冰撬的故事吗?你可见过圆明园内的清漪园被毁前的模样……

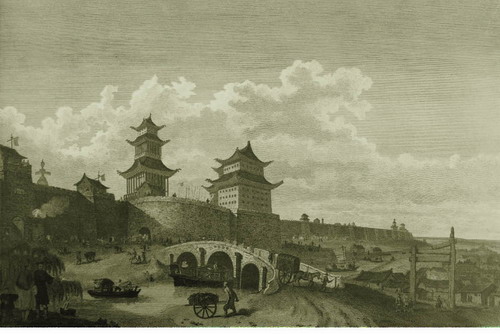

作为明清两代皇都的老北京,在历史上300年的时间里,经历了东西方文化贸易交流及其带来的外交冲突。许多在欧洲出版的书报中记录了这一段历史,而这些出版物中常配有生动的画面,描绘了那个时代老北京的风貌。

李弘

李弘

李弘收藏的西方版画,从17世纪荷兰东印度公司派遣使团觐见顺治皇帝,到20世纪初清廷的没落,一幅幅古旧的西洋版画中既有描绘皇室的荣耀,也有体现普通百姓的生活,穿过时光隧道,以西方人的视角,重新发现、品味明清老北京的人文风情与变迁。

对于李弘来说,收藏版画这件事完全可以用“无心插柳柳成荫”来形容。“收藏吧,你很难说事先想好了,设计好了再去做。之前,我就有收藏的癖好,如陶瓷、黄花梨之类的。”李弘说。

1998年,李弘和丈夫一起在香港的某家旧货商店里,被丈夫劝说买下了几幅在当时看来“不土不洋”、“不中不西”的版画。“我当时觉得这几幅版画很奇怪,里面的中国人被画成了高鼻子深眼窝的模样,画面的背景明明是中国,却又添加了很多西洋景……”回到北京,这几幅版画被安置在家中的墙壁上,看着看着,李弘萌发了想进一步了解这几幅版画到底画的是什么,便按照版面下方的说明,开始寻找相关的书籍。

北平城

北平城

在寻找的过程中,李弘从中体会到许多乐趣。收藏版画引发了她更多的思考:一幅版面反映的时代背景是什么?又因何被记录下来?这些零零散散的信息让李弘如获至宝。最早,许多版面的文字说明是拉丁文,或者法文、荷兰语,身边无人懂这些语言,李弘只能再寻找同一主题的英文资料,在大量中外史籍中寻找线索:是记录哪个使团?他们在中国游历了哪些地方?

“通常版面的制作过程是,先由画师将图像素描下来,然后再请工匠雕刻在木板、铜板,或是腐蚀版上,印刷出来后由公司将它们分发到读者手中,也许他们出现在图书中,也有些被装帧在单独的画册里面。”李弘强调,在照相技术发明之前,绘画是最重要的记录形象的载体,而版画由于其便捷与可复制性,又相较于其他画种更为普及。

冬日北平的护城河

冬日北平的护城河

李弘历时十余年海外寻宝。尽管这些版画成千上万,但零散地失落在海外的边边角角。虽然最初的绘画原作多已踪迹难寻,但通过刻板印刷术,许多早期的版画流传下来。它们把中国及中国人的形象传播给了当时的西方世界,而中国人自己对它们却知之甚少。

李弘是在北京长大的,眼看着北京日益发展成为国际化大都市,版画中承载的几百年来西方探险家、商人、艺术家描绘的老北京,如同一扇窗口,让人重新审视历史。

|