| 我于1949年参加宋庆龄领导的中国福利基金会工作,参加了英文双月刊《中国建设》杂志创办全过程,历任《中国建设》办公室主任、编辑室主任、副总编辑。在《中国建设》(现称《今日中国》)杂志即将迎来60周年之际,自己所经历《中国建设》创办始末的点滴往事,一一涌现在眼前。

《中国建设》杂志的诞生

自新中国成立后,在思考未来工作目标与重点时,宋庆龄希望加强自己擅长的对外宣传工作,在《保卫中国同盟新闻通讯》(抗战时正式创办于1939年的英文刊物,以下简称《保盟通讯》)成功向世界发布中国真实信息的工作经验基础上,着手成立国际宣传机构,突破西方新闻封锁,以非官方渠道,将新中国的信息传播到全世界。

鲁平

鲁平

为此,宋庆龄做了较充分的准备,并接连给政务院总理周恩来写了多封信与正式报告,还委派专人前往北京汇报,急切地盼望得到他的意见。

1950年10月,周恩来建议宋庆龄可以先办个对外的刊物。他认为,应当向全世界更多地介绍新中国的情况。建议宋庆龄以她与各国人民建立友谊的长期经历和丰富经验创办一本对外宣传的刊物。

宋庆龄完全同意。于是1951年1月,宋庆龄在北京方巾巷寓所会见了刚从美国回国的陈翰笙、顾淑型夫妇,商谈办刊事宜。并且委托陈翰笙到上海与金仲华一起,依靠中国福利会的力量筹办刊物。同时,宋庆龄邀请正在美国的爱泼斯坦、邱茉莉夫妇和耿丽淑尽快返回中国参加办刊。她认为爱泼斯坦是最佳编辑人选,有丰富的新闻工作经验与编辑《保盟通讯》的经历。耿丽淑在外有广泛的人脉资源与推广经验。因此,让耿丽淑负责杂志的推广发行工作也是十分称职的。

宋庆龄决定为杂志取名为《China Reconstructs》,中文原意是中国的重建。这个名字是有深刻意义的。因为孙中山先生曾经办过一个名为《建设》的刊物。《中国建设》这个名字不仅标明这个杂志的主旨是报道新中国的建设,而且还借以纪念孙中山先生。

1951年8月30日,宋庆龄在上海常熟路157号中国福利会会议室主持《中国建设》筹备会议。会议确定了刊物的编辑方针、读者对象及报道内容,决定“这本双月刊的读者对象是资本主义和殖民地国家的进步人士和自由职业者以及同情或可能同情中国的人。它特别针对那些真诚要求和平,但政治上并不先进的自由职业者和科学艺术工作者”。刊物将重点报道中国社会、经济、文教、救济和福利方面的发展,以使国外最广泛的阶层了解新中国建设的进展以及人民为此所进行的努力。

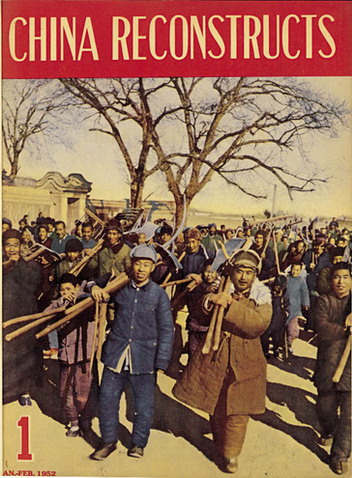

1952年《中国建设》创刊号

1952年《中国建设》创刊号

在那次会议上,宋庆龄提出要成立一个由社会知名人士组成的编委会,编委会成员也是由宋庆龄提出的。主任:金仲华(上海市副市长、国际问题专家),副主任陈翰笙(著名经济学家)。其他编委委员是:钱端升(政治学家)、李德全(中华人民共和国卫生部长)等等。她还提出,邀请耿丽淑到中国,从事杂志的推广发行。宋庆龄强调,出版英文版的《中国建设》要继承和发扬它的前身《保盟通讯》向全世界各地传播中国真实情况的优良传统。

宋庆龄对编辑方针有明确的要求,她要求多写人民群众的努力和业绩,因为人民是真正的英雄。她还强调实事求是。根据宋庆龄的要求,编辑部作出具体规定:每期必须有一篇观点新颖的文章,一篇扎实的文章,还要有一篇生动的文章。具体表现为,杂志按既定编辑方针,在筹划各期报道观点与内容时,强调:写好每期首篇的“致读者”,结合各期的重点内容,进行分析与提升,表明杂志对当前中外形势及重大事件的鲜明观点(宋庆龄曾亲自写过《致读者》);深度报道国内的热点和重点问题,多由本刊记者深入采写撰稿,以主题文章或若干文章从各个角度透析主题;约请权威人士或专家学者撰写通俗而观点鲜明的重要文章(创刊初期宋庆龄、金仲华、陈翰笙及社会知名编委均亲自为杂志撰稿;以后也很重视约请各界专家学者撰稿或访谈)。

1952年《中国建设》第1期正式出版,为英文双月刊(1955年改为月刊),第1期印刷1万册,向国内外发行。

|