| 于阳春三月的台北观看来自广东省话剧院演出的《与妻书》,是在一个并不十分专业却很有专业水准的“新舞台”剧场里。

窃以为,台湾观众的良好禀赋和素养绝对是世间首屈一指的。虽然离话剧开演前还有一些时间,但大家即已悄然落座,几乎没人迟到,中途也没人贸然离场,演出间歇更鲜有人交头接耳、聒噪不休。我注意到,许多女观众都是精心打扮而来的,她们仿佛是在赴一个华美绝伦的盛宴,但又装扮得体,绝不艳俗,更不喧宾夺主,而是不约而同地与周遭的环境氛围浑然一体相得益彰;那些年长些的妇女还会化个恰到好处的精致淡妆。这一切都显示着,台湾民众对文化艺术是何其推崇和尊重。

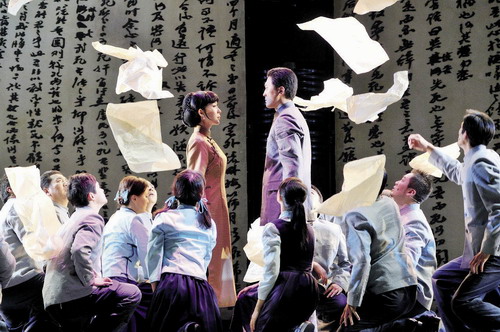

当大幕悄然开启时,100年前那个感人至深的爱情故事便开始艺术地呈现。舞台背景上,立有一本抽象的大“书”,它随着剧情的游走而一页页轻轻翻动,随之变幻跳跃的场景更让人如临其境——从福建闽侯里的淅沥雨巷,到日本富士山下的烂漫樱花,再到广州起义时的烽火硝烟⋯⋯由此,黄花岗七十二烈士之一林觉民25年短暂而丰富的人生,被浓缩提炼后渐次展开。

100年来,林觉民用血泪挥就的绝笔信《与妻书》在海峡两岸广为传诵,并已成为中小学生的必读课文之一。尽管对《与妻书》早已耳熟能详,但台湾观众还是被深深带到了剧情中。

戏如人生

时光倒流,清晰如昨。1900年的某日,从福州三坊七巷中的杨桥路86号,走出一对行色匆匆的父子,这是养父林孝颖在送儿子林觉民去参加科举的第一次童生考试。父亲满脸洋溢的都是对这个聪慧少年的殷殷希望——学而优则仕。但他万没料到的是,这个年仅13岁的乳臭未干稚气未脱的孩子,竟敢在考卷上大笔一挥妄自写道“少年不望万户侯”7个大字,然后拂袖绝尘而去。

之后,林孝颖这个赫赫有名的全闽大学堂国文教师又绞尽脑汁,让林觉民去新式学堂受教育,仍期冀他日后飞黄腾达光宗耀祖。但这里铺天盖地的新思潮顿令林觉民耳目一新。在这样的环境里,他简直是如沐春风。终于,林觉民离那些腐朽没落的科举桎梏越来越远,二者最终成水火不容之势。

《与妻书》剧照

《与妻书》剧照

1905年,18岁的林觉民返乡,和出身名门的17岁的陈意映结为秦晋之好。虽然他们局促的卧室仅可旋身,但却留下了许多欢愉的记忆,这些日后都在林觉民的《与妻书》中有所提及——“吾真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折有小厅,厅旁一室为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映,吾与汝並肩携手,低低切切,何事不语,何情不诉!及今思之,空余泪痕!”

然而,新婚的喜悦也没有冲淡林觉民越来越浓的革命意识。同年,林觉民又心血来潮在家中创办小型女子学堂。

|