|

刘香成接受中国网专访(钟明摄)

刘香成接受中国网专访(钟明摄)

刘香成,美籍华人,一位用镜头描画历史剪影的摄影家,一位在普利策新闻史刻下重重一笔的获奖者。他是记者,用相机写出一段苏联解体的历史;他是新闻人,在十多个国家建立美联社分社;他是经理人,曾任时代华纳集团中国首席代表,新闻集团常务副总裁,CAA高级顾问;可他却淡淡地说:我只是个举起相机的旁观者,为了真实的历史。

因受邀筹划《壹玖壹壹》的出版,刘香成打开了各国国家级博物馆的大门,从海峡两岸到美洲欧洲,从文字实录到图片胶卷,从条约文件到人物照片,一个丰盈真实的历史逐渐在他的拼凑中被还原。翻开厚重的扉页,听得到老上海吱吱呀呀的木阶梯的回响,看得到皇家逐渐暗淡的宫阙楼宇。历史不再是支解的文字片段,而是触摸得到的一个世纪的风云,让人们感到总有四个字在历史的鸣沙中回荡:百年沧桑。

日前,中国网文化中国的记者专访了刘香成先生,把他从相机的镜头后面请到镜头前,聊一聊他是如何用影像思考世界的。

中国网:今年是辛亥革命100周年,有关辛亥革命题材的图书很多,这本《壹九壹壹》应该算是我们看到的最独特的一本,先请您跟我们说一说您这本新书吧。

刘香成:《壹玖壹壹》这本书的构思来自2010年上海世博会中的上海联合企业馆室内设计及其整体呈现风貌。设计师席洛文博士(Edwin Schlossberg)通过90多面大型显示屏展示了上海的1842年至2010年的珍贵影像。这些影像分别来自于上海档案馆、上海市民的摄影作品及由我组建的10人摄影团队。这些珍贵的影像后来结集出版,也就是《上海:1842-2010,一座伟大城市的肖像》,那部书赶在了世博会开幕前以几种语言在全世界范围内发售,得到了各方的好评。

上海世博会圆满落幕后,北京歌华文化发展集团找到了我,问我能不能为纪念辛亥革命一百周年也策划出版一本书。我当时提出了一个“苛刻”的条件:在我策划纪念辛亥革命这本书的过程中不想有“干预”,全凭我一个人的理念去完成。如果以编委会的形式,每个人有自己的意见,那么编书的过程会变得令人困惑,那种情况下出来的书是没有个性的。很高兴,这本书的编纂过程中我没有受到“干预”,这是值得高兴的。

梳头摊,选自《壹玖壹壹》

梳头摊,选自《壹玖壹壹》

中国网:《壹玖壹壹》的成书过程中,您“自己的理念”是怎样的?

刘香成:在编这本书的时候,我头脑里有两个概念。

第一,如果单纯纪念“1911年”是没有太大的意义的。因为辛亥革命的发生本身带有历史的偶然性,但是这一年从更大的历史框架来看,辛亥革命几乎是不可避免的——这个历史过程我认为非常重要。

1830年发明摄影术以后,在第一次鸦片战争时期很难广泛使用,直到1850年以后,摄影术开始工业化,成为记录的工具。在摄影术逐渐成熟的阶段,历史上接二连三发生的大事加速了清王朝的崩溃。太平天国、第二次鸦片战争、甲午战争、义和团、八国联军、日俄战争然后才有1911的辛亥革命,而后又有袁世凯、军阀混战等等。这些都用摄影用图片呈现出来,读者会觉得每一个事件每一场战争都加快了清王朝崩溃的速度——这就是我们所说的“百年沧桑”。

第二,“历史的记忆”应该由两部分组成:文字与图像。如今我们对百年沧桑、百年耻辱有了这么多的文字记载,那我们留下来的集体记忆是以文字为主的,但是这段历史是有着珍贵影像记载的,影像在这段历史里是不能“缺位”的。

顺着这两个基本概念,我“重操旧业”,回到当年做记者时的状态,开始资料的搜集整理工作。期间我走访了中国社科院、台湾中央研究所,广州、南京等重要城市的专家学者,让他们给我讲这是怎样的一段历史,也就是:清政府当时怎么改革,怎么办洋务,如何变政体为君主立宪等等。在图片的搜集过程中,我除了拜访了海峡两岸的新闻社、档案馆及博物馆以外,还到了澳洲悉尼的档案馆、澳洲国家大学图书馆,然后去日本的新闻社、美国的国家图书馆、美国国会图书馆、杜克大学,英国、法国、意大利、德国等等,说句玩笑话就是:“八国联军”里除了比利时没去,其他的都亲自去看了一番。因为要做图像的搜集整理是必须要看原作的。感谢今天发达的数码影像处理技术,要不然这样的工作会异常艰难!

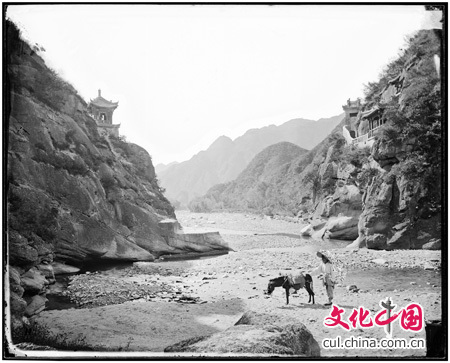

南口关沟,选自《壹玖壹壹》

南口关沟,选自《壹玖壹壹》

中国网:以图片为主的《壹玖壹壹》这本书的意义在哪里?

刘香成:现在世界上没有人怀疑中国已经成长为一个世界经济大国,我认为今后中国的最大挑战就是我们的文明如何跟世界上其他的文明对话。

中国在经济上的腾飞有目共睹,但是文化交流这方面是不一样的。最重要的一点是世界上的其他文化会看你做事的态度,尤其是如何保护、保存自己的文化和历史。我认为《壹玖壹壹》这本书就是要表示我们做事情的态度:我们尊重那个时候发生的事情,而且一步一步规范地保存历史,重构百年的集体记忆,在文字记忆已经很丰富的情况下对历史给以图片的补足,即使那仅仅是一个开端,一个基础。

中国网:整理这些历史影像资料给您最大的感触是什么?

刘香成:我不是历史学家,但我应该是个称职的摄影人(笑)。遍寻这些历史图片,观摩前辈的作品时,我最大的感触可以用一个词来概括——“惊讶”。那个时代的摄影师观察周围世界的态度、拍摄的视角是非常富于美学元素的,表现的手法丝毫不比现代的摄影师逊色,在处理画面上的人物的时候,他们也已经想得非常远了。

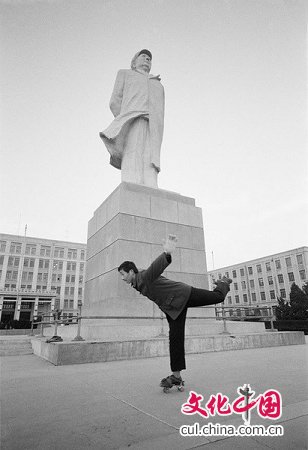

1979年中国,一个青年在雕像前溜冰 刘香成摄

1979年中国,一个青年在雕像前溜冰 刘香成摄

1980年云南,三个穿仿军服的青年戴着墨镜 刘香成摄

1980年云南,三个穿仿军服的青年戴着墨镜 刘香成摄

中国网:用拥有”传奇般的经历“来形容您一点儿也不过分。您认为作为一名优秀的摄影家,报道过许多历史上大事件的摄影记者,应该用怎样的心态去观察周围的社会?用怎么样的视角去记录瞬间?

刘香成:当一名新闻工作者,好奇心很重要。我对什么事情都好奇,我很注意人家说什么。虽然我对音乐一点才华都没有,一个调子我也记不住,但是人家说的话,我倒是能听得进去(大笑)。

从另外一个角度说,新闻工作者做的事情是“历史的草稿”。但是这个草稿,当时拍的时候脑子里面有什么很重要。在我看来,摄影是最容易也是最难的,难就难在你要有思想,要把艺术、人文、历史很紧密地勾在一起。要想拍出好照片,观察、思考的时间要比按快门的时间多得多。

70年代后期到80年代初,我在中国拍了一些“很有名”的图片,现在回想起来,如果不是我对50年代的中国有一定了解,是绝对不会拍下那些“历史的草稿”的。那时中国开始巨变,我看到中国到处都是照片,而我看到的东西,外国人看不到,中国人也不关心,认为那就是日常生活,看不到生活中的政治框架,而事实上那时中国人的日常生活中充满了政治的因素。只有看到那个因素,了解那个因素,才明白中国人在日常生活中是那样独特,全世界只有中国人这样。现在很多人对新闻摄影的理解很狭窄,从没有把这个东西跟艺术、人文、历史很紧密地勾在一起,认为摄影是可以单独完成的东西,这个我不同意。

手持龙旗的清军军官,选自《壹玖壹壹》

手持龙旗的清军军官,选自《壹玖壹壹》

中国网:在您选择或者说是亲自拍摄不同题材的图像时秉承的标准是什么?什么才是”有价值“的影像?

刘香成:我没有评判标准。一张留得下来的图片一定是耐看的图片。四个人看一张照片,有不同的情感反应,但是为什么大家都对这个有反应,对其他图片没有反应?那一定是这个照片有什么东西能让你多看几眼。所以经典图片无非就是耐看!这个就是魅力,就是照片留得下来的力量。这个对于摄影图片的评判也是见仁见智,不是我说好就好(笑)。

中国网:您现在还随身携带相机吗?

刘香成:我是不喜欢相机的,我一般不带相机。如果非要我去拍某个人的话,我会充分了解这个人,然后决定要不要拍这个人,最后再想好他哪一点带有自己的个性。

最近我给周有光先生拍了照片,我看了他家的情况,选择在他家很暗的地方, 我用很长的时间来曝光,让他写字。我觉得文字跟他的工作很有关系,所以我让他写自己的名字,写“中国”。我觉得这样的画面就跟这个人的一生连在一起了。第一次接触周有光我没有给他照相,我先跟他聊天。他跟我讲以前的事情,讲在食堂吃饭碰到溥仪,出差回来剩几毛钱还要交回给公家等等。他的精神状态还很好,我会继续拍他,一直到我自己觉得满意。(策划:钟明 文:钟明 实习生秦静)

(来源:中国网)

|