| 编者按:南水北调起源于上世纪50年代初。当时中国主管黄河水利事务的官员向最高领导人毛泽东提出了用长江水补充黄河水,借以缓解黄河、淮河、海河流域缺水局面的引江济黄设想。毛泽东肯定了这个设想,他说:“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的。”此后,南水北调就开始列入中国政府的议事日程。

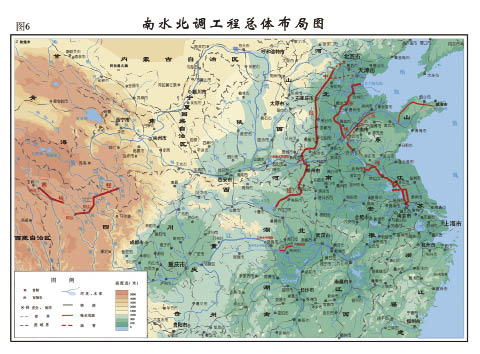

对建设南水北调工程,中国的态度非常慎重,前后经历了50多年的勘察论证、比较了50多种规划方案之后,才于2002年12月正式开工建设,计划用50年时间建成。整个工程分东、中、西三条线路,建成后将和长江、黄河、淮河、海河形成四横三纵、南北调配、东西互济的格局。

不久前,本刊记者深入河南南水北调中线工程现场,多角度、多侧面再现了正在建设中的南水北调中线工程一幅幅多彩的画卷。

9年前,刚到北京上大学的赵小姐在宿舍的盥洗室洗手,她习惯性地一边开着水龙头一边往手上涂抹洗手液。这时她身边一位不认识的同学用异样的眼神看着她说:“你是南方人吧?”来自南方的赵小姐感到有点莫名其妙,反问道:“你怎么知道的?”“因为你不知道北京有多么缺水。”那位同学边说边伸手帮她关上了水龙头。

麦地里劳作 赵亚媛 摄

麦地里劳作 赵亚媛 摄

这是我们去河南省淅川县采访时听到的一个真实的故事。在这个故事发生后的第二年,中国开工建设大型跨流域调水的南水北调工程。到2014年,北京就能用上南方的水。

中国南方水资源占全国总量的80%,而北方水少,北京、天津等北方大城市的水更少。据中国国务院南水北调工程建设委员会办公室总工程师沈凤生介绍,中国人均占有水资源只有世界人均的1/4;黄河流域、淮河流域和海河流域,人均就更少了,只有462立方,大约是全国平均数的1/5,世界平均数的1/20;而北京、天津所在的华北平原地区,人均只有292立方,是全国平均数的1/7,世界平均水平的近1/30。

为了缓解北方地区长年缺水的局面,保障北方城市居民日常生活和地方社会经济发展,从上世纪50年代开始,中国就准备建设南水北调工程,把水从南方地区调剂一些到北方来。

据沈凤生介绍,南水北调工程有东线、中线、西线三条线路。东线主要是管黄、淮、海流域的东部,江苏、山东、河北东部和天津的一部分;中线工程解决的是太行山山脉以东、东线以西的区域,包括河南、河北、北京、天津;西线不同于东、中线,东、中线的水都是直接进入城市的供水,而西线工程的水调过来后是直接进入黄河,通过黄河,解决黄河上、中游的省份——青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西的用水问题,远期还有一个大型配套的水利设施,可以往河西走廊供水。所以西线工程的范围更广一些。沈凤生说,三条线打通后,和长江、黄江、淮河、海河形成四横三纵的格局,中国境内各流域的水就可以连通了。

我们这次去的河南省淅川县就处在南水北调工程的中线起点。

淅川库区移民情

穷在老搬迁

从河南省会郑州市出发,要经过5个小时车程,才能到达河南省西南部的淅川县。它的南边是湖北省。南水北调工程中线水源地丹江口水库就在这个两省交界的地方。丹江口水库是一片745平方公里的水域,它并不是天然形成的湖泊,而是上世纪六七十年代人工修建的大型水利设施。

因为南水北调工程,淅川县有16.2万库区移民需要迁出去安置。到2010年8月,已经有7.6万移民完成了搬迁,剩余的8.6万人在今年5月启动搬迁,4个月之内全部完成。

南水北调布局图

南水北调布局图

事实上,这不是淅川县第一次大规模移民。自1959年至1978年,丹江口水库初期工程淹没了淅川362平方公里土地,有500年历史的淅川县城也沉入水底,20.2万人被迫搬迁。

淅川县气候温和,雨量充沛,土壤肥沃,非常适宜居住和农业生产,却是全国贫困县,最直接的原因就是在建设丹江口水库的20年间,这里的居民先后经历了6次搬迁。这里有近1/3的人口是水库移民,有的人家甚至是迁移过三四次的“移民世家”。

据河南省南水北调办、省政府移民办主任王树山介绍,自1959年丹江口开始筑坝蓄水,随着水位一步步提升,一部分淅川人迁移到外省,很多人因无法适应当地的气候和生活条件,又偷偷返迁回来,在水库边搭建临时庵棚居住,靠垦荒、打鱼为生。因为返迁的人越来越多,当地政府将该地命名为“沿江村”,现在的沿江村130多户人家全部是返迁移民,这次又要搬迁。留下来没有迁往外地的人,则是水进人退,一步一步向地势较高的地方后靠迁移。由于早期对移民的复杂性认识不足,缺少资金和移民安置经验,加上未考虑到环境容量,致使后靠移民耕地不足,农民生活非常贫困,在移民搬迁安置后了几十年间,国家一直拨付大量专项资金处理移民遗留问题,扶持移民改善生产生活条件。

|