|

今日中国:北京的拥堵愈演愈烈,甚至被外媒评为“世界上最拥堵的城市”。你认为北京拥堵的根源是什么?

杨新苗:城市发展到一定阶段时,往往会出现一系列城市病:先是住房问题,这我们已经经历了;然后就是交通问题;再之后就是环境问题。以北京为代表的内地城市,就是在经历这个过程。

交通问题只是个表征,就好比感冒后流鼻涕,流鼻涕不是根源。如果城市设计、发展没有遵循很好的思路,而是走一步看一步,最后的状况一定好不了。北京从二环、三环建到现在的七环,交通一直是一个被动的角色,被动地适应城市其他方面的发展。

今日中国:世界上其他大城市也都经历了这一阶段?

杨新苗:是的。纽约、伦敦早在七八十年前就已经为交通拥堵所困扰。事实上,美国的交通问题直到现在也没有根治。发展中国家更不容乐观,印度、马来西亚、菲律宾的一些城市交通状况,甚至比我们还糟糕。

今日中国:北京的拥堵是否有自己的特征?

杨新苗:纽约虽然拥堵,但那是平衡下的“堵”。纽约公交发达,进出曼哈顿地区的绝大部分人选择搭乘地铁、公交出行,交通运行整体很有效率。这是经过上百年发展才达成的一种平衡。而我们是一个快速发展中的堵——不断增加车辆,不断扩大城市,不断地堵。我们的问题更严重一些,因为才刚刚开始。

今日中国:你如何评价北京的治堵新政?相比以往历次治堵,此次有无思路上的转变?

杨新苗:这一方案的最大特点,在于发展机动车近20年来,第一次正式提出要对机动车每年发展的数量进行限制,这是一个质变。

其实限车已经讨论多年,到了今天最终落实,也可以说是不得不限。自2008北京奥运会以来,北京城市快速路网络,高峰时段基本处于饱和状态。譬如,四环路高峰时段单车道可通行的车辆数,奥运前约为每小时2000多辆标准小汽车,2009年、2010年还是如此。

今日中国:你怎么看限车令所引发的争议?

杨新苗:关于限制车辆增长速度,大家的看法不一致是正常的。从交通管理的角度,当然希望车越少越好。已经买车的人希望车辆越少越好,还没有买车的人当然希望买车。我认为应该看得远一点,站在40年以后、到2050年来看今天做的这个决定,我们会讲,当时的决定是正确的。

中国虽然还不是汽车强国,但已经是汽车大国,汽车生产能力是世界第一,生产数量也超过了美国。限车从大的方向、从长远来讲还是必要的。

此次限车力度并不严厉。每年24万增加的配额与北京奥运前每年增加的机动车数量相当。

香港和澳门的车辆数量和人口比大概是1/10,这个比例是较为合理的。北京的车人比已达到1/5,如果达到1/2,甚至像美国那样4/5,后果会非常严重。所以我认为,限车方案弄比不弄强,弄得不好比没有强。

2008年,北京市交通委员会的主要负责人就表示,要限制每年机动车增加的数量。但是奥运以后,大家都沉醉于交通管理取得的成功,觉得没有必要限,错过了一个很好的机会。如果那时限车会比现在限要好得多。现在房价很高,很多年轻人买不起房子,现在连车都买不了了,心里会难过。

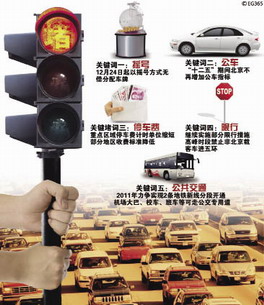

北京“治堵”新政五大关键词

北京“治堵”新政五大关键词

今日中国:此次治堵方案能否有效缓解北京交通压力?

杨新苗:很难。北京的拥堵是个长期问题,限车只是个过渡。它将需求的一方稍微摁住了,把问题往后拖,从而腾出时间用在改善公共交通上。

今日中国:限车令可能会对汽车工业造成什么影响?

杨新苗:对北京的汽车销售行业肯定会有影响,但对全国是个好事。一个行业需要可持续发展,目前增长那么快不见得好。况且,如果交通系统崩溃,对各方都不利。

今日中国:在通过限车争取到的时间里,公交应该如何改善?

杨新苗:核心问题是要给公交专用的路权,创新公交车体系,让市民愿意去坐公交。举个例子,韩国首尔人口2000多万,公交处于弱势,搭乘人数不断流失,一度非常拥堵。2004年他们进行了改革,建成地下有地铁、地面有公交专用网络的系统,大大缓解了拥堵。

目前北京已有600公里地铁,缺的就是地面公交专用系统。但地面公交系统推行起来难度很大,例如,若将双向4条车道里的两条作为公交专用,如果设计不当、公交客流量小,会引发小汽车使用者的不满。如何平衡,取决于科学的设计和政治家的决心。

今日中国:北京的单中心、摊大饼式的城市规划被诟病已久,如果这种城市规划不改变,交通有没有可能改善?

杨新苗:其实平原城市选择单中心多圈层的城市结构,本身问题并不大,但在像北京这样的2000多万人口的特大城市,就会产生很多问题。人们在市中心与住处潮汐式地流动,需要长达2个小时以上的出行时间。

我们在想,北京能不能放弃一些东西,将一些完整的产业转移出去。例如将第二机场放在河北廊坊,围绕机场再建一个两三百万人口的航空新城,发展高新技术产业,建设研发基地和大学。新城只有与市中心拉开一定的距离,完整的就业、居住和产业才可能建在一起,否则鼓励“就近就业”,就会是一句空谈。

今日中国:交通拥堵向二三线城市蔓延的趋势是否很明显?

杨新苗:是一种爆炸式地出现。两到三年甚至更短的时间里,我们会发觉所有的城市都堵上了。事实上,北京、上海、广州、武汉、青岛等城市都在堵车。现在中国的汽车生产能力已近2000万辆,这个数量足以使全国绝大多数大中城市都堵上。

相比之下,我们更关心特大城市之外的600多个城市。因为通过合理的规划设计,加强管理,让这些城市避免拥堵,还是有希望的。

今日中国:内地城市在交通管理上有无普遍存在的问题?

杨新苗:首先是城市交通没人管。北京、上海、深圳等城市,明确了由地方的交通委交通局来管理,但绝大部分城市都没有专门的机构明确、完整地负责交通。

其次是机构能力相对滞后。这不只是中国的问题,是所有发展中国家的问题——个人消费能力迅速提升,但公共服务、医疗、教育等普遍落后于经济发展水平。

归根结底,交通机构在城市里处于弱势,像是一种点缀。同济大学杨晓光教授有个说法,交通部门像个公共厕所,需要的时候用一下,不需要的时候不管它。我觉得差不多。如今北京已经非常重视,但很多城市依然觉得“这不就是个修路的部门嘛”,对交通的关注远少于对产业部门的关注。

今日中国:北京的治堵方案尽管有争议,但会不会被各地迅速借鉴?

杨新苗:北京的示范性很强,它的城市建设尤其是政府建筑就一再被模仿。交通政策被模仿也很正常。对于北京等城市的经验,各地当然可以学,但要结合各自特点,琢磨选用。

上海市场非常发达,接受汽车牌照通过竞拍获得的方式。但在北京,摇号更好。其他市场经济发达城市,例如广州,则不如拍卖,既可以增加财政收入,也能有效抑制车牌增加。

今日中国:有学者认为,北京交通“最困难的时候还没有到来”。你怎么看?

杨新苗:永远没有最困难的时候,永远还有新的问题出现,美国的大城市到现在还堵着呢。

十几年前,中国交通专业的教授还有许多不会开车。现在交通教授们基本都会开车了,他们对城市机动化的进程有了更深刻直观的认识。但是城市规划决策者、管理者,还有公众,对于小汽车能给城市和生活带来什么,还是相当陌生。这种认识有个过程,遗憾的是,期间我们常常会做一些眼前对、以后错的事。

全球治堵经验

纽约

拥有840万人口的纽约是美国人口最多的城市,拥有北美地区最庞大的公交系统。设立了HOV(高使用率车辆)专用车道,只允许车内乘坐人数为3人或3人以上的车子行驶,鼓励拼车,违规车辆将被处以100美元以上的罚款。为限制私家车出行,政府征收征收燃油税、过桥过路费和高额停车费等。曼哈顿中城停车场,每小时收费近9美元;在一些闹市区,高达小时20美元,并对违章停车者处以高额罚款。

伦敦

自2003年起推行“进城费”,从周一到周五每天早上7:00到下午6:30进入市中心8平方英里范围的驾车者,必须缴付5英镑,如今涨为8英镑,未缴纳者将被罚款80英镑。据统计,这一政策实施后,收费区的车辆减少了21%,而收费时段乘坐公交的人数则上升了6%,同时带来每年1.5亿英镑的财政收入,用于改善公共交通设施。

巴黎

获取驾照的考试极为严格,从而保障了司机整体水平。交通管理人性化,轻微违章不影响交通者不罚,交通高峰期尽量不罚,以保证行驶畅通。但重罚严重超速和违章停车者,后者正是路面堵塞的罪魁祸首。鼓励人们在短途内多使用自行车。

新加坡

最早征收“道路拥堵费”的国家。1975年起在市中心6平方公里的控制区域,对进入车辆每天征收3新元(相当于人民币15元)的“道路拥堵费”,公交车除外。1998年实行公路电子收费系统ERP,根据不同时间段调整缴费金额。早高峰每车需要缴纳3元新币;车流量较少的时段,每车次只需0.5元新币。不鼓励私人拥有轿车,个人购买新车时,须先投标购买一张有效期为10年的拥车证。政府根据公路的载荷、城市可接受的污染指标,报废车辆数等指标,计算出每月可增加的最大汽车数量,据此严格限制“拥车证”发放数量,数量少时价格也随之上涨。

东京

世界上交通密度最高的地区之一,人多车多且道路狭窄,但很少发生堵死的现象。政府不曾限车,而着力于建设道路和加强管理。如同蜘蛛网一般密集的公共交通网络不但线路多,而且换乘方便和极为准时。99%的线路换乘均可于三四分钟内完成。普通轿车违章一次罚款1.5万日元(相当于1200元人民币)。东京人口、功能分布比较平均。在各交通站点附近,政府有规划地建设居住区,和医院、学校等高标准配套服务,引导居民从城市中心转移出来,减轻交通压力。

香港

政府不鼓励使用私家车,市民买车容易用车难,总体上,用车成本是内地的5-10倍,其中油费约是内地的3倍,停车费约是内地的10倍。89%的香港人选择公共交通出行。由7条地铁、专营大巴、公共小巴、社区巴士、有轨电车、轻轨及有轨电车组成的交通网络,为出行提供多种选择。港铁网络的13个换乘站中,9个可以实现同月台换乘,换乘时间大概只需15秒钟。在繁华地带设立大量“空中行人系统”,装有电梯和雨棚的空中走廊连接政府部门、写字楼和众多商业中心,最大限度地减少路面的红绿灯数量,保证行车速度及行人安全。

|