|

对此,中国国家林业局副局长印红在2010年11月17日召开的全国湿地保护管理工作会议上坦言,在经济快速发展、城市化进程加快的形势下,中国湿地不得不面对生态退化趋势持续、湿地在土地利用竞争中处于劣势等严峻挑战。

湿地是众多野生动物的繁殖和越冬地

湿地是众多野生动物的繁殖和越冬地

参加会议的一位湿地保护官员也认为,在与城市大开发、大建设的各项利益博弈过程中,湿地保护往往处于劣势地位。一直以来,原生、自然湿地多被定义为“荒滩”、“荒水”,而在中国现行土地分类中,湿地被列入了“未利用地”,这就使其成为保障耕地、建设用地、林地等的牺牲品,直接导致了湿地面积锐减。”

“西溪模式”

事实上,世界上很多国家在经济发展的过程中,都曾遇到过和中国一样的难题。因此,湿地锐减并不是中国独有的现象,也不是无解之题。经验证明,只要用心,并且耐心,湿地的恢复、保护都能找到解决之道。

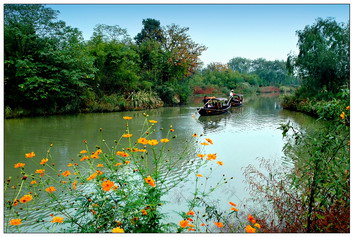

2005年,中国首个湿地公园--西溪湿地公园正式开门迎客。 如今,这个实际总面积11.5平方公里的湿地公园,水体面积约占70%,仅大小鱼塘就有2773个, “芦锥几顷界为田,一曲溪流一曲烟”的胜景在这里被演绎得淋漓尽致。

而在2003年的时候,西溪湿地一、二期工程范围内还有10个行政村、53万人居住,大量的生活排污、养殖排污、企业排污等不仅严重影响了西溪的水质,农民违章建房、养殖污染以及生活垃圾更是使西溪湿地的生态环境不堪重负。

冬日西溪

冬日西溪

西溪国家湿地公园管委会办公室主任单金华回忆起当时的生态情况不无感慨,小河道被猪粪和河泥淤积,机动挂桨船因为淤泥不得不搁浅。

此外,很多房地产开发商也瞄准了这块“风水宝地”。“房地产开发的推土机已经到了这里了,不保护、不管理、有关部门不介入,湿地根本就不复存在了。”中国林科院亚热带林业研究所副研究员、国家林业局杭州湾湿地生态研究站站长吴明感慨道,当时湿地所在的地价是每亩1000万元,而开发出来的商业房产每平方米售价超过1.5万元,诱惑力巨大。

拐点出现在2003年,那一年,杭州市动员650万市民,共同打响了一场保护湿地、收复“失地“的保卫战:2226户农户全部外迁,相继入住政府修建的蒋村花园和西溪花园两个集中居住区。这些老百姓,相当一部分被安排从事湿地塘基修复、柿树管理、河道清理等生态保护工作,西溪湿地公园建成以后,开始从事生态保护和旅游休闲服务。

杭州西溪湿地公园

杭州西溪湿地公园

短短几年过去了,如今,这个距西湖不足5公里、拥有1800多年农耕历史的湿地,以原来的池塘为基础,通过种植、恢复、重建典型湿地植物群落,竟奇迹般地获得了新生。

事实上,对于如何保护西溪湿地,曾有过两种设想:偏重利用的湿地风景旅游区运作模式和以纯保护为主的湿地原生态区运作模式。

|