|

矿业竭城市衰

2000年以后,石嘴山市辖区内的国有矿山有三分之二进入了中老年期。

其实不仅仅是宁夏的石嘴山市,中国很多随着矿业而兴起的城市都面临着相似的境地,它们都曾被冠以“汞都”、“煤都”、“石油之城”等美誉。2002年,国家发改委《资源城市经济结构转型》课题组在全国共确定了118座资源型城市,其中煤炭城市63座、有色金属城市12座、黑色冶金城市8座、石油城市9座、森工城市21座、其他城市5座,占全国城市总数的18%,涉及总人口1.54亿。

装备制造业正在石嘴山市形成气候 摄影/陶克图

装备制造业正在石嘴山市形成气候 摄影/陶克图

国际上把这种资源产业短期繁荣的后遗症,称之为“荷兰病”。世界上许多资源型城市,都体验过“荷兰病”。从德国的鲁尔工业区到英国的威尔士地区,从法国的洛林地区到日本的九州。

“所谓资源枯竭也并不是一点煤都没有了,我们目前还有储量2亿多吨,按每年开采500万吨计算,最多仅能开采40多年。”石嘴山市发改委副主任常贵生说。现在市政府对煤炭已经采取限采的措施。

部分煤矿没煤可挖,在21世纪最初几年几乎引发石嘴山的社会动荡。

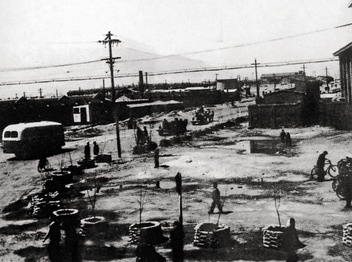

1959年的石嘴山(今惠农区)一角 提供/石宣

1959年的石嘴山(今惠农区)一角 提供/石宣

“2001年,我们5个矿区中的2个矿区,7个矿井相继破产闭井,还有数量众多的依托煤炭资源发展出的很多国有企业也都被迫关闭,先后有石嘴山高压电瓷厂、原石嘴山铁合金厂,原石嘴山碳素厂等等,还有一些国有大型企业属于关停并转。总之倒下的大型国有企业很多。”常贵生回忆道。

由于资源型产业太过单一,占的比重太大,2002年石嘴山市工业增加值33亿元,资源依托型企业的产值就达到30亿元;非煤产业在工业增加值方面不到5%,一业独大的产业格局,让石嘴山的经济在资源枯竭之后几乎停滞。有资料显示,当年全市67万人中,全市失业或半失业人员达7万多人,3万多煤炭职工下岗或转岗,涉及家属10.7万人。

“现在想想都害怕。”2001到2004年,市委门口的群访群聚事情时有发生,激愤的人群“打着我们要工作,我们要生活”的旗号经常围堵在市委、政府门前,有些下岗职工情绪激动,围堵包兰铁路等交通干线,惊动了国务院。“当时市委、市政府把保稳定已经列为工作的重中之重,经常彻夜未眠,疲于奔命。那几年,几乎每年的大部分财力都用来维护下岗职工、贫困家庭生活开支。”常贵生说。

这还不是最困难的事情,2001和2002年全市经济连续两年没有完成计划指标,工业增加值由上世纪80年代初占全自治区的40%下降至不足20%。

与所有资源枯竭型城市一样,石嘴山濒临困境:经济结构失衡、失业和贫困人口增多、地方财政入不敷出、社会保障压力巨大、社会矛盾激化等。

而另一方面,生态环境也因煤炭开采而遭受巨大的破坏,采煤区形成的沉陷面积达41.35平方千米,因采区塌陷破坏地表原始自然形态,塌陷坑深最大为21米,个别塌陷裂缝直通井下。沉陷区涉及住户30359户。

沉陷区居民的安全也困扰着当地政府。2005年7月的一天,突降暴雨。仅这一天,沉陷区44户居民的房屋倒塌,607户居民的房屋严重裂缝。“整整一夜,大雨中展开了一场生死大营救。沉陷区里715户、共2700多人被安全转移,妥善安置。”常贵生说。

不仅如此,很多环境指标不达标,2003年国家环保局发布的全国113个重点空气污染城市中,石嘴山排名第4。

转型从治污开始

转型是必然选择,但朝哪里转?怎么转?转型需要巨额资金,仅沉陷区和棚户改造就需数十亿元,以当时的石嘴山根本无力承担,资金又从哪里来?

显然,一个完全摆脱以煤炭资源为依托的工业,在一定阶段内是不现实的。

2004年石嘴山制定了《资源枯竭型城市接续产业规划》,常贵生说,“当时我们好多接续替代产业还是围绕煤炭、电力做文章,重点发展能源化工作为主导产业,高能耗、高污染的产业并未完全抛弃。”

|