|

在陈锦芳眼里,世博会是促进全球文艺复兴最好的平台,“世博让我找到要表现的主题和内容”。

陈锦芳觉得世博会的建筑很有看头。“突破传统的很多。以斜为正,以虚为实,以下为上,以上为下。这可能是新时代建筑的fashion(时尚)。”陈说。

为什么想起画世博?面对这样的发问,陈锦芳忽然正襟:“世博是一个将各种文化融为一体的地方。如果没有世博会,你很难想象一座城市能汇集两百多个国家和组织的精品展示。”

涂鸦小孩的艺术梦

26岁开始周游世界,出版过28本书,陈锦芳称自己为“世界公民”。他的祖籍在河南洛阳,祖先逃难流落到台湾。陈锦芳从台湾到欧洲,再到美洲,最后回到中国,“刚好是一个圆圈”。

出生在台湾的陈锦芳自称是旧时代人,着对襟白衫,不用电脑,也不用手机。14岁,受梵高影响,他立志成为画家,开始学院派苦练,维纳斯的石膏像画了3年,后前往法国留学,获现代美术史博士学位。

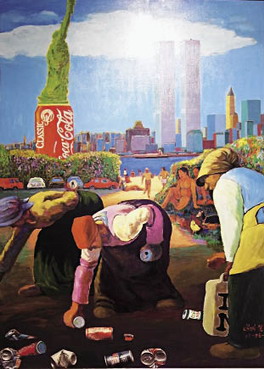

都市拾荒者

都市拾荒者

他求学的年代,适逢抽象派鼎盛,人人特立独行。抽象画是“为艺术而艺术”,而陈锦芳的理想是“为人类而艺术”。在他看来,“抽象派一人一派,是‘分’的流派”,他思考了两年,推断这之后一定是一个“合”的时代。

很快,时代的变迁便证实了他的推断。互联网把整个地球变成了一个村落,东西文化的整合日渐明显。

陈锦芳喜欢集锦,他的油画被西方美术界称为“新意象派”,其画法“很适合表达庆典”。

“世博是一个很大的盛会,全世界所有的科技文化都呈现在这里。可以说是一个世界文明的大集会。”陈说。

作为联合国文化大使,2008年,他特别回到中国来画奥运。“66张奥运画作完成后,奥委会主席罗格说,迄今为止,还没有一个艺术家把奥运和艺术结合在一起。”夫人侯幸君告诉记者。

今年,陈锦芳出版了传记《台湾少年世界梦》,讲述了这个“从小喜欢到处涂鸦的小孩”摇身成为联合国文化大使的历程。随后,媒体约访不断,今年3月底,为了世博梦想,陈婉拒了所有约访,携妻子来到上海,畅游世博,闭门造画。

世博与艺术缘深

为世博园提供光源的“阳光谷”每天映照在陈锦芳的窗子上,对此,陈情有独钟,一气画了两张阳光谷。描绘白天的“阳光谷”那幅,他用七色来表现阳光的能量;以晚上为背景的那幅,绽放着LED灯光的阳光谷被置于梵高名作《星空》的意象中。

“通过这届世博会,‘阳光谷’也将成为人类文明中的一个意象,我觉得它在歌颂太阳能时代的到来。”陈解读说。

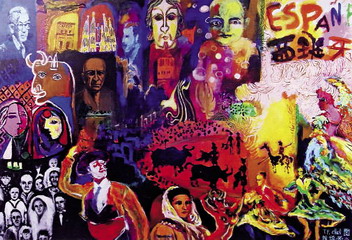

西班牙馆

西班牙馆

陈锦芳最早的作品是关于丹麦馆的,它的亮点——自行车使他印象深刻。“现代文明速度太快了,快到我们几乎不是用身体来应付,要健康就该骑自行车。”陈感慨道。

法国馆展示了画家米勒的名作《晚祷》。陈以米勒的作品为线索,创作了黄昏幽光下农民劳动及祈祷感恩的场景,背景是中国馆和上海东方明珠的侧影,中西合璧。

除此之外,陈锦芳的世博系列还包括中国馆的海宝和熊猫,日本馆的富士山和仙鹤,美国馆的自由女神和贝聿铭,西班牙馆的斗牛士和毕加索,以及台湾馆的原住民和孔明灯……他专门画了一幅咧嘴笑的海宝,旁边是上海城隍庙的古建筑,周围蜂拥着来自世界各地的游人。

|