| 在美籍华人画家陈锦芳看来,艺术是一件“掏心肺的事”,从立志创作100幅与世博会相关的油画开始,这件“掏心肺的事”,成了他吃饭睡觉之外的第一“要务”。

70张门票游世博

“有灵感就画,没有灵感就出去找,半年埋在这里,看能结出什么果。”专门赶到上海来画世博会,陈锦芳为自己立下这样的创作“规约”。

第一次见到陈锦芳,你会疑惑是否撞上了“老年版”的小王子。1968年他成为《小王子》的首位中文译者。头戴鸭舌帽,一脸的婴儿红,对着墙上自己的作品,陈锦芳像小王子介绍自己的玫瑰花一样痴心。

“你看,这是英国馆,有名的种子银行。九万多支管子编成一个图案,很像英国国旗。我用阳光来照耀这些种子,透过三棱镜,变成七色光,代表植物的生命。”

因为立志要画100幅世博题材的作品,为上海世博会献一份“艺术大礼”,75岁的陈锦芳连睡觉都在酝酿作品,“一有灵感就起来抓画笔”。

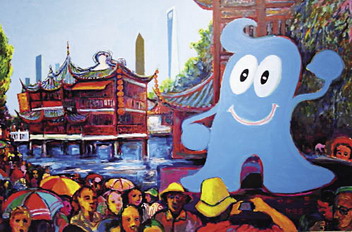

陈锦芳作品

陈锦芳作品

为了充实题材,他提前买了70张门票,隔三差五进一次世博园区捕捉灵感。有时泡一个下午,有时整整一天。一些场馆要排很长的队才能进入,他也跟着队伍缓缓前行。夫人侯幸君说,陈锦芳很不喜欢“拜托人”。“即使可以走绿色通道,他也要排队。”园区各个场馆都在他“取景”之内。每次看三四个馆,构思几幅作品。“有时画一半觉得不对,他又会进去。”

因为油画颜料不能带入,老先生只好借助相机、速记本来捕捉亮点。

美国馆画了3天,日本馆画了10天,有一次在园区拍了一千多张照片,想回来做素材,不曾想无意中全部丢失,只好再去排队。

陈锦芳

陈锦芳

站在上海陈锦芳画廊前,可以看到远处中国馆的大红建筑。画廊的入口处,是他以中国馆为主题创作的《黄浦江,世博梦》:“东方之冠”背后,是光影交错的黄浦江,江中隐隐可见陆家嘴建筑群的倒影,上海改革开放以来的巨变,囊括在小小画布上。

已经完成的46幅作品,有10幅能看到中国馆。显然,“东方之冠”已成为老画家笔下最重要的意象之一。

来沪创作世博会主题画是陈锦芳酝酿已久的梦想。

2009年5月和9月,他两次来沪“踩点”。今年4月,在临近世博园的小区里,陈锦芳觅得一套住房,每月1万元的房租是一笔不小的开支,但是“住在这里很有世博的感觉,能给我灵感。”

仅仅在园区内搜集素材还不够。每天,陈锦芳都要看新闻,了解各展馆发生的新鲜事儿。入夜,还要查阅各种资料,《世博与科技》、《世博与艺术》等是他的案头参考书。每幅作品完成后,他都会加上详细的中英文说明。

这之前,他曾经画过66幅奥运、100幅梵高和100幅自由女神像。因为创作梵高,陈锦芳一度被梵高美术馆馆长及荷兰文化部部长赫士卡博士称作“梵高的传人”。

|