|

一个“在路上”的群体

一只名叫“很好吃”的小甲龙误把一只霸王龙当成了爸爸。它对“爸爸”的无限信任、喜爱和崇拜一点点地消融了外表凶恶、内在孤单的霸王龙的心。当小甲龙找到自己的父母时,霸王龙躲在很远的地方,吃着小甲龙为他摘的小红果,小声地说:“再见,‘很好吃’。”

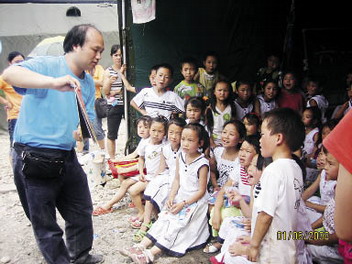

2008年六一儿童节,阿甲在四川汉旺给孩子们讲《你看起来好像很好吃》

2008年六一儿童节,阿甲在四川汉旺给孩子们讲《你看起来好像很好吃》

阿甲给很多喜欢奥特曼的小男孩推荐这本图画书《你看起来好像很好吃》,不少小男孩一开始笑,但最后都哭了。

“如果孩子成长在钢筋水泥里,在电视和网络里,那么他的精神世界会跟地球跟宇宙没有关系,通常是被伪装、修改和格式化的。相比于电子媒介,阅读更慢,更自然,留给人更多与世界交流的空间--如同体验亲手种一颗土豆的过程,哪怕最后它会死掉,也一样很重要。”阿甲说。

“什么是最好的幼儿教育?有时很简单,让孩子跟高尚的人在一起。读好的书就是这么一个过程,听好的音乐也是,它不强势,而是等着你去参与,需要慢一点,静下心来去参与。”

理想主义者似乎多是偏执的,红泥巴在生存的边缘坚持了十年,有时连阿甲自己都会感慨:“我们还活着!”现在,不少台湾、香港的童书业内人士来北京会专程去红泥巴,因为有些作家的作品,连西单图书大厦都未必有这里全。

阿甲的儿童阅读推广人的身份,更多来自于多年所做的“跟儿童阅读有关,想得起来的,又方便做的”的各种事情:定期组织读书会,翻译众多国外的优秀童书,写专业的阅读指导书籍,为出版社推荐选题,到学校做讲座,招募志愿者为社区、学校和图书馆培养“种子故事人”、跟非政府组织合作帮助小学创建阅读环境等等。

其实,在这十年的儿童阅读推广中,阿甲只是其中的一个缩影。十年来,在梅子涵等人的倡导下,儿童阅读推广人这一群体在不断壮大,其中包括扬州“亲近母语”活动创始人徐冬梅,儿童文学博士王林,在全国做了几百场童书阅读演讲的学者兼作家彭懿、儿童文学理论家朱自强等等。

一些民间团体也陆续出现:小书房公益网、蓝袋鼠亲子网……这些散落的民间力量在北京、上海、深圳等大城市逐渐培养起了亲子阅读和学校阅读的氛围。相应地,出版社引进、出版的优秀童书也越来越多。

把最好的献给农村的孩子

相比于城市里阅读推广的热闹,不被书商们看好或是路途遥远的三线城市、小城镇及农村地区却仍然沉寂。

儿童科幻作家杨鹏在创作之余,曾到过20几个城市做了600余场题为“保护想象力”的阅读推广活动,一些小城镇及农村地区阅读资源的匮乏令他印象深刻。“新华书店卖的大多是文具,路边全是地摊文学,一些家长忙着打麻将顾不上孩子。”

在重庆一个连操场都没有的农村小学,杨鹏坐在一棵大树下讲,几乎全村人包括七十多岁的老人都过来听,有的孩子就坐在树上。“但这些孩子的接受能力和想象力并不比城市孩子差,上来表演时无拘无束,或许是大自然教育的力量。”杨鹏说。

农民工子弟学校阅读活动——排队等待借书的小学生

农民工子弟学校阅读活动——排队等待借书的小学生

每当这个时候,杨鹏都会觉得有点心酸。今年4月份,他没有去山东、江苏这些图书销售大省,而是选择了去四川、广西等偏远的地方。“相比于专业的阅读推广人,我只是在写作之余零星地做点事情,希望能对童书资源不公平的现状做一点改变。或许可能性不太大,就像在旷野里呼喊,没有回声。——但不呼喊,连回声都没有。”杨鹏说。

阿甲也为这种现状感到担忧:“只要是电能通到的地方,农村小孩的课余时间基本上就是看电视。附近要有个网吧,稍微大点的孩子就去上网。”但他坦承,纯粹的乡村项目开展起来是很困难的。

2007年底,红泥巴承接了南都基金会的“幸福的种子”阅读推广公益项目,在朝阳区某农民工子弟学校,帮助孩子们在学校里养成阅读习惯。“一旦有了阅读的习惯,这些孩子不再会觉得城市的图书馆和自己无关,而会自己找到有图书资源的地方,慢慢地滋养自己。”阿甲说。

|