| 在法国著名摄影师马克·吕布的展厅里游荡,你总能为这个法国老头作品里的幽默和机智所折服,那是镜头所捕捉的一个庞杂而妙趣横生的世界,是“老马克”(年轻的中国摄影师们喜欢这么称呼他)的世界,也是大多时我们身处其间却又视而不见的世界。

作为今年“中法文化之春”的重要活动之一,这场名为《直觉的瞬间:马克·吕布摄影回顾展》3、4月份在上海亮相,而后又移师北京,出现在中央美术学院美术馆二层的展厅里。

“我确实无法掩饰对中国的喜爱”

算上此次赴沪筹备展览,马克·吕布已经来中国23次了,分布在半个多世纪时间里。1957年、1965年、1971年、1978年……在上世纪八九十年代,他几乎年年都来,有人说他对中国简直着了魔。

“有传言说我一生都不停地去中国又回中国。这不完全准确,但我确实无法掩饰对中国的喜爱:我喜欢回去重游那些自然风光,那些尤其是对我来说意义非凡的城市;我喜欢和我的中国摄影师朋友们重逢。如果把我所有的行程加起来,我可能会发现,从1957年第一次来到中国开始,我在中国的旅行占据了一生中的两到三年。”

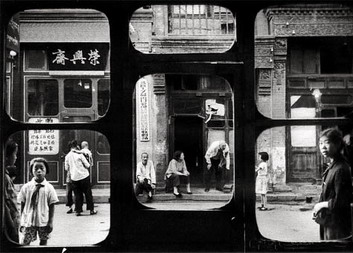

《琉璃厂》

《琉璃厂》

1953年,马克·吕布加入了马格南图片社。享誉世界的马格南图片社成立于1947年,合伙人是四位自由摄影师:亨利·卡蒂埃·布列松、罗伯特·卡帕、乔治·罗杰以及大卫·西蒙。

作为马格南图片社的摄影师,马克·吕布迫不及待地踏上了他的第一次远东之旅。1957年,在结束印度的行程后,他辗转前往中国,开始了他人生中第二次为期5个月的长途旅行,也开启了他和中国长达半个多世纪的不解之缘。

对一个西方摄影师来说,新旧交替时代的中国,既充满着疑问,也极富吸引力。

“要理解中国人如何去想、如何感受简直太困难了,我不得不把那种精妙的分析和叙述让别人去干。发现中国的最好办法或许是用你自己的眼睛,在这里比起任何地方,关注细节和运动都更能带来知识与理解。”他选择了凭借直觉,做一个安静的旁观者和记录者,力图去寻找“比历史本身还要古老”的文明所蕴含的永恒。

此次展览,马克·吕布赠送给上海美术馆收藏的6件作品中,就有第二次来华时拍摄的《琉璃厂》。在琉璃厂买东西时,他把镜头对准窗外,画面正好被窗户分割成几个独立的小格,北京琉璃厂冷清而萧条的街景、台阶上无所事事的人们……这幅构图别致的照片,如今看来仿佛是1965年中国社会的一个小注脚。

比起宏大的工业化建筑,他更加关注的是历史变化下人的命运和生活。上世纪50年代到70年代,他的镜头下呈现的是王府井大街上优雅的贵妇;长江边上吃力干活的拖拽工;吃饭时帽檐上仍然夹着护目镜的钢铁厂工程师;北京大街上表演碎石的演员;站岗的年轻士兵……

他喜欢故地重游,拜访那些他曾经拍过的对象,从中探寻让他兴奋的变化。直到3月的展览上,他还念念不忘1971年他拍过的那个漂亮的上海芭蕾舞演员,期待和她再次见面,幸运的是他真的找到了她。

|