|

冯远在学习“新浙派”重造型与笔墨的传统之余,对文学、历史、音乐等广泛涉猎,全面提高了自己的艺术素养。而当时社会上的文艺思潮也发生了很大的变化,人们开始反思10年“文革”的文艺历程,呼唤艺术的本性,这些都促使冯远关注国内外美术思潮与动态,思索有关艺术本质与走向的许多问题,从而为其日后深厚的理论素养奠定了坚实的基础。

在攻读研究生期间,冯远学习的生活基本上是画室、图书馆、宿舍和食堂四点一线,生活简单而刻苦。中央美院国画系主任唐勇力曾在浙江美院任教,他回忆几乎有五六年的时间,每天经过冯远的门口窗台时,都能看到他在屋里不是写就是画。

历史画:大写的人的形象

9年艰苦而迷惘的知青生活如同生命的烙印,为冯远提供了丰沛的社会底层的人生体验,也加深了他对历史和人的理解,奠定了他关注社会、关注生活、关注人的创作态度,从而深刻地影响了他的创作。

美术理论家刘曦林在评论冯远的创作历程和心路历程时,曾说:“历史的阴差阳错的安排给人带来无计的辛酸、苦累、挫折甚或灾难,而对于一位以人、以人生为表现对象的艺术家却是千载难逢的机遇。”

坎坷的生活经历、极其扎实的造型功底、深厚的艺术修养造就了冯远在水墨历史画方面的突出成就。《秦隶筑城图》、《故乡》、《英雄交响曲》、《保卫黄河》三部曲、《星火》、《屈赋辞意》、《秦嬴政登基庆典图》、《世纪智者》等作品是其中的代表。

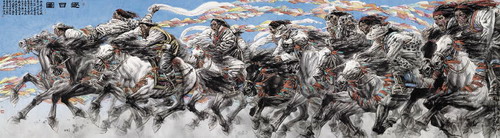

毕业时,冯远所画的是《秦隶筑城图》以艰苦筑城的奴隶为主体,在前赴后继的肉躯和突前的动势蕴含着巨大的力量。这一作品在全国青年美展上获得了银奖,让冯远走上了从事艺术教育和艺术理论研究的道路,也初步彰显了冯远宏观把握历史精神的胸怀。

1993年,他创作了《屈赋辞意》被誉为当代白描艺术中的经典。作品运用高古游丝的线描略参铁线描的笔法,柔中寓刚,塑造了屈原叩问上苍的形象,演绎了一部人与神交往、现实与理想交错的“忧”歌,进一步应证了冯远的历史题材作品并非简单的再现历史,而是带着强烈的当代审视的意味,具有浓重的忧患意识和悲剧色彩,充满精神力量。

《逐日图》

《逐日图》

从《秦隶筑城图》到《保卫黄河》三部曲再到《屈赋辞意》,贯穿其中的是冯远对个人命运和民族命运的理解。“这三件作品完成以后,我基本把人在不断的改变自身命运,又被命运所主宰的这样一个永恒的一个主题,抗争与被支配主宰的这样一个关系做了完整的表现,力求挖掘一个人的精神、一个大写的人的形象。”冯远诠释。

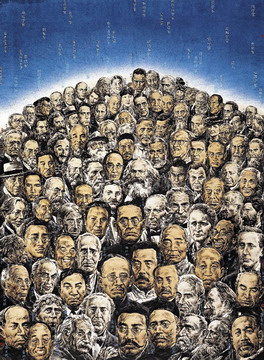

对中华民族乃至世界文明的深切思考贯穿在他的历史题材作品当中。1991年的《星火》并无特定的历史事件,却借助满布的火把红焰和强烈的棕红色调让人联想到土地革命的星火燎原,被誉为“水墨史诗”。1999年的《世纪智者》运用头像密集并置的结构,讴歌了人民群众、领袖人物、知识精英等不同群体对世界近代文明所做的卓越贡献。

《世纪智者》

《世纪智者》

在忧患意识和社会使命感上,冯远的当代画与历史画是一脉相承的,只是转向了表现人的内在精神。无论是表现都市里的人群,还是农村人物或是西部的人物,冯远都极力揭示不同环境的当代人的生存状态和精神面貌。

在他看来,疏离了当代人,疏离了当代人的精神深刻性,疏离了美的形式和对至善至真的追求,疏离了激情,也就失落了艺术创造的精神支点。“我们的人物画还缺少一些什么,缺的正是人的精神的展示……这才是我们苦苦追索而难以释然的世纪性难题。”因此他呼吁“寻找迷失的精神”,“为时代创造精神形象”。

从1998年至2002年,冯远创作了《都市系列》、《虚拟都市病症》一系列都市人物画,真实地记录了都市中的社会众生相,类似于漫像而不无夸张,讽刺了都市一族人性与道德丑恶的一面,不乏批判的意味。然而可贵的是,在《苍生·藏人组画系列》、《圣山远眺》、《远山哈拉屯的父老乡亲》等组画中,他又能以平视甚至仰视的视角更多地给予了生命的关切和人性的关怀。在对藏人的刻画中,冯远采用了类似山石皴法的粗豪笔线,刻画藏族人物粗糙的肌肤和厚重的服饰,再加以水墨渲染,使得藏人饱经风霜却又爽朗乐观的厚朴形象极具质感。

|