|

“我现在吃住都在村民家,政府会给那户村民每天20元的补贴。”李季说,为了节省用水,他已经好久没有洗澡了,衣服一星期洗一次。因为山格拉村离县城很远,路也不好走,他没回过家。“我估计我会在这里坚守到五月底吧,说实话,我也不太清楚。吃饭、喝水都还没太大问题,唯一不适应的是老乡们每顿饭都会热情地劝酒,不喝还不高兴。”

调水员张榜喜比李季早进驻山格拉村,3月份以前,他还是镇政府办公室的一名工作人员,“因为山格拉村是一个水源点,好不容易找到一处有水的地方,大家都很珍惜。村里人能允许外面的车进村拉水,已经是很不错的事了。我的任务就是当村口的水窑没有水时,负责启动电泵从村里的水井抽水输送到那边。”张榜喜所指的村口水窑的水是专供运水车送往外村的。

其实,张榜喜原本还有另外一个任务就是负责协调本村与外村水事纠纷,“我来了后,没有什么纠纷,这里的水一直都够喝,村里人对外村人来拉水也没什么意见。”

40岁的文山县倮可母村村民张国华也获得了一份新工作——运水员,他原来是一个屠户。以前每周三、周日都会拉肉去集市上卖,但是他觉得收入并不稳定。3月,当他看到县上征招运水员,硬性条件之一就是要有运输车,2009年买车的他于是报了名。“后来才知道,还要经过村里的村民投票后才能最后确定运水员资格。”张国华说。

由于政府的运水车辆、人员有限,于是调动了民间力量,但为了确保运水员能在长距离的运水过程中保护所有村民的利益,政府要求村民们要对该村运水员进行公示。

好在张国华平时在村里人缘好,很快他就得到了运水员的工作。他按政府要求在自己的运货车上焊了一个能装1万公斤水的铁皮箱。“我负责向两个村运水,一个是较近的多依树村,距水源点只有4公里,另外一个是我们村,距水源点15公里,两村村民加起来有三四百人,谁家没水就会给我打电话,我的任务是确保每户每天20公斤水。”张国华说。

村里会给他一份送水清单,每送一家,那家人就会在清单上按手印以示签收。

“政府给我的补贴是按周发放的,每周我会把运水清单上交,他们核查完就会给我钱。除掉油钱我一天大概能挣到100元。”张国华说。

张国华现在是村中最受欢迎的人,“送完水,他们都要拉我去家里吃饭。”张国华脸上洋溢着幸福和自豪。

铁厂:缺水的小镇

有5204人的铁厂小镇是位文山州东南部的麻栗坡县铁厂乡政府所在地,它是文山州最早出现供水困难的集镇之一,从去年11月下旬开始限入缺水的状态,这令一直认为有自来水管网作保障的当地居民人心惶惶,一时间各种关于“旱灾”、“水荒”的小道消息盛行。

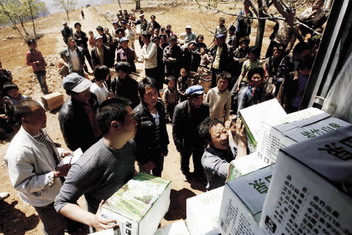

捐赠的矿泉水送到村民手中

捐赠的矿泉水送到村民手中

曾经在铁厂乡当了5年“一把手”的刘建祥说:“其实,铁厂镇很早以前一直缺水,家家都备有接雨水的储水工具,直到90年代中后期,自来水接进各家各户后,‘缺水’的概念从此根除,储水的工具也渐渐消失。”

直接导致铁厂缺水的原因是一直供水的太和水库干涸。太和水库修建于上世纪60年代,那一时期是新中国治理江河洪水、兴修水利的高潮,中央政府投入了大量人力、物力和财力,一直到70年代。从此,不仅洪水泛滥的历史基本结束,而且变水害为水利,基本消灭了大面积的干旱现象,扭转了几千年来农业靠天吃饭的历史。然而近三十年来国家在水利方面的投资却维持在低位。

|