|

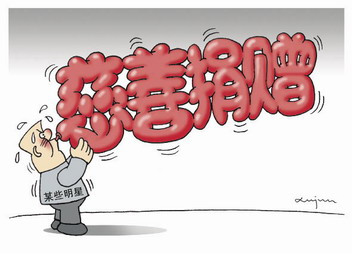

一项网络调查显示,只有4.98%的人认为,经济不好应多理解。“做慈善应该量力而行,否则不就变成炒作了吗?”也有部分被调查者认为,对待企业家的捐献应该具体问题具体分析,“对于那些在经济不景气中确实受到影响的企业,如果不能够实现当时的承诺,企业家做出一种表态,我们同样是可以原谅的。但那些有能力捐出承诺数额却拒不捐赠的,就应该被视为自我炒作的行为。”

社科院的涂峰博士表示,在他看来,蓄意或者恶意的“诈捐”尤其要杜绝,但对于一些临时突发状况,也需要有一套监督以及管理体系进行制约。

“慈善界的基本大法”

据最新公布的2009慈善蓝皮书统计,2008年中国捐赠总额为1070亿元人民币,是2007年的3.5倍,其中内地公民个人捐款达458亿元。高额的数字背后,人们关于钱物流向的追问从没有停止过。

对于公开、透明的善款使用情况,现在的慈善部门难以做到,不能让民众信任的慈善部门或组织,民众为何还要积极地捐款呢?善款不能完全用于做善事,无疑与慈善事业的缺乏监督和规范有关。涂博士认为,“诈捐”现象,折射出中国慈善事业体制的不甚健全和相关法律法规的不甚完善。

对于汶川地震,国务院曾出台了系列文件,规定了慈善捐赠过程中的信息公开、统计、资金管理的一些办法,但这只是特大自然灾害面前的特事特办,显然,中国需要更长久的制度保障。

由此来看,慈善法草案在此时进入立法程序,恰逢时机。

“中国非常需要一部慈善界的基本大法。” 民政部社会福利和慈善事业促进司司长王振耀说,这是长久以来的一个空白。目前,中国涉及慈善事业以及公益捐赠的法律法规有六部,分别是:《公益事业捐赠法》、《红十字会法》、《社团登记管理条例》、《基金会登记管理条例》、《企业所得税法》以及《个人所得税条例实施细则》。“但为了更好地规范慈善行为,欠缺宏观大法,是显然不够的。”

比如,慈善组织接收的善款去了哪里?民众普遍认为,由政府来处置善款可能是最妥当的,但这样未必是合法的。清华大学公共管理学院NGO研究所所长邓国胜就表示,根据调研,来自公众个人或企业的捐款,极可能80%左右流入了政府的财政专户,变成了政府的“额外税收”,由政府部门统筹用于灾区。

而在清华大学的王名教授看来,也要谨防慈善法变作新的税收法,其应该是一部推动公益事业的公益之法。

地方的深层试水

事实上,关于中国慈善事业立法的呼声在五六年前就已经出现。每年的全国两会上,关于慈善事业的立法,也是人大代表和政协委员们颇为关注的焦点之一。

据了解,中国政府对于慈善立法的重要性早有认识。民政部早在2005年就已经正式启动慈善法的起草工作,2006年,《慈善事业促进法草案》出台并被列入国务院年度立法计划,准备于2007年提交全国人大常委会审议。不料,其后草案在内部引发争议,几易其稿,至今未进入下一步立法程序。

然而,在今年1月下旬结束的江苏省第十一届人大常委会第十三次会议上,通过了《江苏省慈善事业促进条例》。《江苏省慈善事业促进条例》共分为八章六十条,主要规定了慈善组织、慈善捐赠和募捐、慈善救助和服务、扶持和奖励、慈善文化建设以及法律责任等内容。法规将于2010年5月1日起施行。这意味着,中国的慈善立法几经起伏后,终于由地方的深层试水打破了沉默。

随后,北京,湖南、宁波等地也将慈善立法列入了当地2010年的人大常委会立法规划,有望在今年出台《宁波市慈善事业促进条例》和《湖南省募捐管理条例》。

对于这些地方性慈善立法的出台,民政部社会福利与慈善事业促进司慈善和社会捐助处处长郑远长表示,国家慈善法出台前,地方可先期推出地方性慈善法规。而地方性慈善立法,也将有力推动全国性慈善立法的进程。

|