|

三

静谧的创作环境之外,艺术家们也看重这里整体的艺术氛围。他们从单打独斗的个体创作状态转向一些集体活动,组织各种展览、交流活动和艺术沙龙。

村里的非盈利艺术空间让更多的年轻艺术家找到了展示作品的平台,比如艺术家刘可和樊哲等人的“腾挪空间”,展览免费向艺术家开放,并提供一定的免费的配套支持(海报,酒会,影像设备,年刊),不介入展览艺术品的交易;“公共空间”则是一栋两层半小楼,摆几张桌子,供茶水,午后开放,秉着随意、自给自足的管理办法,定期举办一些活动,展出少量作品,为小洲及周边工作者提供一个交流和活动场所。

紫韵堂的庭院

紫韵堂的庭院

除了日常的展览和沙龙,两届成功举办的小洲艺术节,也让小洲艺术群体从半隐居的状态走出来,整体呈现在公众面前,引人侧目。

艺术节的发起人是广州美院两个油画系毕业的学生陈乾和阙正刚。“能借钱的朋友几乎都借过了,实在是想不到能借钱给我的朋友了,到最后是一个朋友的母亲实在可怜我,1000块意思性地买了我一张画,才让我渡过难关。”阙正刚回忆2008年举办首届小洲艺术节时窘迫的境况。那次艺术节终究是如愿成功举办了,也梳理和展示了小洲村的艺术家和艺术机构,为小洲艺术村日后的发展提供了一个平台。

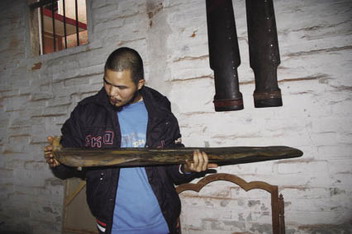

谢国政大部分时间都在小作坊中捉摸古琴制作

谢国政大部分时间都在小作坊中捉摸古琴制作

2009年底举办的第二届小洲艺术节,已经超越了艺术村的范围,俨然成了整个广州民间艺术活动的嘉年华会。

艺术村的氛围和活力甚至一度感染了谢国正这样的手艺人。和不少小洲的村民们一样,他们辗转在聚会和各种展览的现场,感受着艺术的张力和现实生活之外的可能性。

谢国正带着记者拜访了他在木雕工作室干活的伙伴,被访者专注地在工作室的台灯下,用大红酸枝和小叶紫檀等木料创作一些简单的雕刻作品,拿到由宗祠改建而成的雕刻展厅,供偶尔前来的游客购买。

|