|

由于早期生活在相对闭塞的山区,台湾少数民族至今仍保留着一个庞大而又厚朴的原始文化系统,但现如今这种文化正在不断地流失。

饰有长鬃山羊角的泰雅族头目帽

饰有长鬃山羊角的泰雅族头目帽

展品中有一套泰雅妇女的纹面工具,不同于汉族人因为受罚而遭受的黥面,纹面在泰雅妇女看来是身份和地位的象征,而且面积越大,颜色越深越是尊贵。如今这个传统已经逐渐消失,泰雅族现仅存7位纹面的女性。

由于信仰神灵,祭祀对于台湾少数民族来说,是最重要的活动之一。每个民族每年都会在固定的时间举行各种祭祀仪式,例如,赛夏族的“矮人祭”、邹族的“小米祭”、排湾人的“五年祭”、达悟人的“飞鱼祭”等等。这些祭祀承载着族人对祖先的敬重、丰收的喜悦和绝不因生存破坏自然法则的理念,蕴涵着各个民族深厚的文化内涵。

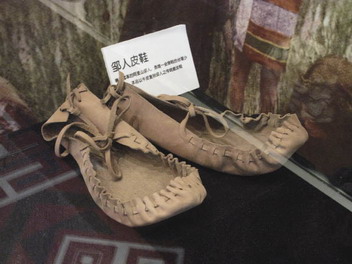

邹族的皮鞋

邹族的皮鞋

例如被誉为“世界珍贵音乐遗产”的八部合音,就是布农族在祭典中演唱的歌曲——《祈祷小米丰收歌》。起先由部落长老起低音,其他歌者分成二至三部合音陆续加入。当音调越来越高时,就会出现多个不同的声部加入唱和,甚至达到8个不同的音部,歌声雄浑回荡,如同天籁。关于这种唱法的起源,有一种说法是模仿瀑布从山上倾斜而下的声音,还有一种说法,是嗡嗡鸣响的野蜂教会了布农人唱这首歌。

文化的保护不是一加一等于二

比起感触颇多的参观者,更加激动的是从台湾过来的各族头目和长老。他们和参观者一样在展品前伫立良久。其中一位七十多岁的排湾族头目说:“看到这些,我死了也不会遗憾了。”

身为赛夏族长老的根志优,理解他的这种心情。“台湾原住民是没有文字的,文化的传承只有靠口述。”根志优说,“现在部落里的年轻人都迫于生存外出工作,老人很怕文化会断层。当看到我们去部落拍片,他们就会恨不得把所有的东西都告诉我们,让我们帮着记录下来,有一天可以告诉他们的子孙。”

对于这些展品,根志优有着深厚的感情。“对于我们来说,这些器物、礼仪维持着一个代代相传的记忆。这种记忆,是一个民族的生命。当记忆完全消失的时候,这个民族等同于没有了生命,只剩一个称谓而已。”

提到台湾少数民族的文化流失,根志优用的是“急速”两个字。他认为,这几十年来环境的急剧转变,尤其是族语的禁用和生活方式的变迁,加速了少数民族文化的流失。

据资料显示,早在日据时代,殖民者就开始在少数民众当中推行日语,以加强对少数民族的统治。而国民党政府在抵达台湾之后,为了消除日本殖民时期所遗留的日本教育、文化和思想,也在教育上对台湾少数民族进行同化。

|