|

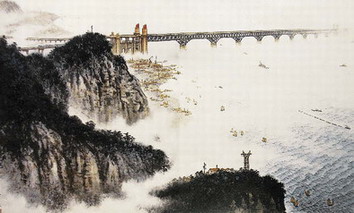

为了挽救山水画的命运,山水画家们经常深入到厂矿,边参加劳动边写生创作。飞架南北的桥梁、穿越隧道的火车、成千上万人红旗招展的劳动场面被融入山水画中,完全替代了古代山水画中神仙、高士、骡马、庙宇等点景内容。陆俨少的《山河新装》以水库大坝和高压电线构架为主要内容;魏紫熙的《天堑通途》画的是南京长江大桥。这些作品带有明显的时代特色。

魏紫熙作品《天堑通途》

魏紫熙作品《天堑通途》

上世纪80年代以来,当代中国画坛呈现出前所未见的多样繁盛格局,其主流仍然是张扬中国本土的文化精神和多元统一的民族精神。

李少文的工笔重彩人物组画《九歌》在构图上进行了缜密的设计,他把人物形象按照构图需要做了大胆的夸张变形,打破了一贯奉行的“内容决定形式”的创作原则。画家何家英的《酸葡萄》、《秋冥》等表现青年女子的作品,意境高雅纯净,对形象的刻画尽善尽美。

吴冠中不计较中西绘画的界限,声称要“推倒中国画的围墙”。他在创作中完全由审美的需要来决定材料和技法。他的“现代山水画”注重形式的悦目,用不同大小、形状的色块,按照一定的规律排列组合,表现一种视觉上的秩序美,或整齐划一,或活灵活多变。最为精彩的就是他把江南水乡黑瓦白墙的建筑完全符号化:单独看起来只是一些水墨色块,组合在他的画面上就成了错落有致的水乡人家。1992年,大英博物馆打破了只展出古代文物的惯例,首次为在世画家吴冠中举办”吴冠中——二十世纪中国画家展览”。2000年,吴冠中入选法兰西学院艺术院通讯院士,成为首位获此殊荣的中国籍艺术家,这也是该学院成立近200年来第一位亚洲人获得这一职位。

雕塑、版画及小画种的繁荣

新中国建立初期,许多城市开始大规模的创作纪念性雕塑,雕塑家有了用武之地。

中国的雕塑艺术受到苏联和法国的影响。刘开渠领衔创作的人民英雄纪念碑雕塑,堪称新中国雕塑的经典。这是一组群雕作品,虎门销烟、金田起义、武昌起义、“五四”运动等历史事件分别塑在纪念碑的四个侧面,与碑文一起记载了中国人民反帝、反封建的斗争史。王朝闻所作《毛泽东浮雕像》、《民兵》和《刘胡兰》,潘鹤的《艰苦岁月》等雕塑作品,也都是时代的符号。

改革开放后,原有的架上雕塑走向了更为多样、更加活跃的形态。进入21世纪,雕塑家们不仅注重表达个人体验和个性风格,关注社会和现实生活,而且关注雕塑的当代形态和语言方式,关注中国雕塑的文化身份和国际地位。

黑白木刻版画是既经济又方便的小型画种,在延安时期兴起直到50年代末期,成为版画的主流。60年代,版画家晁楣带领一批青年画家在黑白木刻的基础上,吸收前苏联油画的色彩,创造出一种油印彩色版画,被称为“北大荒版画”。白山黑水和广阔的农田、一年四季变化的色彩成为北大荒版画的重要题材,在西方国家深受欢迎。

石版画和铜版画是欧洲的画种,很晚才传入中国。国家选派全显光、舒传熙等青年版画家赴德国莱比锡留学。经过6年的寒窗之苦,他们不仅带回来不同于苏联的德国素描技法,也使石版画、铜版画在中国扎根。经过60年的发展,版画涌现出大量史诗式的作品,成为最为繁盛的艺术门类之一。

|