| 在中国美术馆举办的《向祖国汇报——新中国美术60年》的展览上,人头攒动,观者络绎不绝。一位德国观众奇怪地问身边的女记者:“这幅画中的女孩子们在干什么?”记者一看,原来是王文彬的油画作品《夯歌》。于是告诉他说:“她们在‘打夯’,就是几个人把非常沉重的大石头抬起来再砸向地面,反复把地面砸实,以用来做房子的地基、修路或者晾晒粮食的场院。打夯的时候,人们会喊号子,这就是‘夯歌’。”尽管记者百般解释,可他还是面有困惑:“不可思议!做如此粗笨繁重的劳动,他们的表情却是欢天喜地的,动作像舞蹈一样优美。”

这幅作品其实具有很强的时代意义,是反映新中国建国初期倡导男女平等地投身社会主义建设的典型作品。当时,体魄健壮的“铁姑娘”替代了身材窈窕的“美女”而备受男青年的追捧。而且,劳动场面在美术作品中大都被表现得悠扬欢快,以便富有浪漫主义色彩。

在此次美术展上,不同的绘画形式和优秀作品汇聚一堂,向参观者呈现了新中国的一部美术变迁史。

新年画运动

“新年画运动”拉开了新中国美术的序幕。“新年画”不再是“门神”、“灶王爷”等神话题材,而是丰收的农民捧着新鲜硕大的瓜果蔬菜,或者是领袖与人民在一起,绘画技法也在原来水印木刻的基础上大大丰富,既有擦笔年画,又有工笔重彩年画。颜料在传统的基础上,大量引用水彩、水粉等西画颜料,色彩艳丽丰富,造型生动写实。新年画成为老百姓喜闻乐见的一种绘画形式。

1984年王百顺创作的《人民功臣》,刻画了十大元帅的神武英姿;1989年陈继武、毛国富、何业琦合作的《中国之春》,表现了中国改革开放的总设计师邓小平在深圳视察时的场面。两幅都是新年画的经典之作。

受宠的油画

油画在新中国美术史上一向是个宠儿,它凭借超强的表现力在摄影和喷绘还不发达的时期,充当了宣传的主要媒介。进入上世纪50年代以后,一批油画家纷纷投入到历史题材的创作中,涌现出的作品有《开镣》(胡一川)、《地道战》(罗工柳)、《飞夺卢定桥》(李宗津)等。其中,董希文创作的《开国大典》尤其著名。董希文还创作过《春到西藏》、《千年的土地翻了身》等主题性绘画,画面是桃花盛开的春天,身着艳丽服装的藏族妇女驱赶着牦牛开垦土地,进行春播。

董希文作品《春回西藏》

董希文作品《春回西藏》

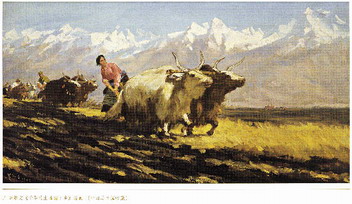

董希文作品《千年土地翻了身》

董希文作品《千年土地翻了身》

一切向苏联“老大哥”学习的风潮也波及到油画领域。1955年至1957年,前苏联油画家马克西莫夫应邀来中国举办油画高级研修班,现在油画界的重量级画家多数出自这个班。靳尚谊的《毛主席全身像》、詹健俊的《狼牙山五壮士》、何孔德的《出击之前》、王文彬的《夯歌》、孙滋溪的《天安门前留个影》等作品,都具有深厚的生活气息和鲜明的时代特征,热烈、清新,是新中国美术史上的里程碑式作品。

|