| 不久前,马英九在台北会见北美侨界代表时提出“识正(繁体字)书简(简体字)”的建议,希望两岸未来能达成协议,采用“识正书简”方式,解决文字交流使用上的问题。

他说,在繁体简体的问题上,希望大家不必像过去争得你死我活,海外侨界也能“休兵”。一石激起千层浪,这番言说把繁体字与简体字的争议又一次推到了风口浪尖。

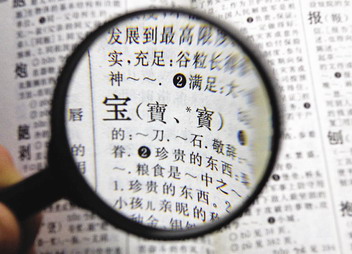

大陆的字典中标有每个汉字的繁体字写法。

大陆的字典中标有每个汉字的繁体字写法。

搜狐网就马英九“识正书简”提议,作了一个调查,在参加调查的近3000人中,选择“赞同”的人占到了75%,反对的占19%,剩下的小部分人则表示无所谓。

作为当今世界上唯一一种从古至今都在使用的文字,汉字的繁简之争由来已久。这个以前仅局限于学术圈争议的“并不娱乐”的话题,近些年来愈演愈烈,似有引发全民讨论的态势。

去年的中国政协和人大两会期间,宋祖英、黄宏等21位文艺界的政协委员就曾联名递交了一份关于《小学增设繁体字教育的提案》,建议在小学开始设置繁体字教育;今年两会,中国政协委员潘庆林又提出,建议全国用10年时间,分批废除简体汉字,恢复使用繁体字。

“山寨版”汉字?

“书写工具决定书体,电脑的出现,让写繁体字和简体字一样的快捷,凭什么还要用这种山寨版的汉字?……简化字明显损害了中华民族文化的根脉。”《中华文学选刊》执行主编王干认为。他的文章——《简化字是‘山寨版’汉字》、《五十年内,废除简化字如何》在网上流传广泛。

“简化字是汉字的山寨版”,这句话甚至一度被上个月出席“华文网络教育研讨会”的马英九笑着复述出来。

网络上甚至还出现了“废简”和“拥简”两派,论辩激烈。

除了王干,“废简”的学者里还有刚刚去世的国学大师季羡林。季老生前曾公开表示,将汉字简化及拼音化的做法并不科学,可谓走上了一条“歧途”。而逐渐被现代人抛弃的繁体字,其实包含了中国文化的众多信息。

他还以“后”字为例表达简化汉字带来诸多遗憾:“以后”的“后”和“皇后”的“后”和本来是两个字,前者繁体字是“後”,为会意字,《说文解字注》中讲,“幺者小也,小而行迟,后可知矣”;而皇后的“后”,就是现在我们用的这个“后”字。两者各有其意,简化后才合而为一。

但不少年轻网友对季羡林的言论并不认同,不客气地将其称为“食古不化”和“开倒车”。

“时代不一样了,马车变成机动车,键盘取代了毛笔,在这个效率和速度至上的现代社会,文字只是交流的工具,传播的内容和效果才是最重要的。老先生们的思维恐怕得改一改了,毕竟不是人人都能学国学,当大师,和古人对话的。”一位网友这样回应。

“拥简”派学者也不占少数。在《百家讲坛》教授《史记》的文化名人王立群和主张推行汉字简化的北大教授苏培成就名列其中。

中央电视台的知名谈话节目《小崔说事》特意录制了一起关于繁简之争的节目,节目里,王干与苏培成针尖对麦芒,各不相让。节目中话题的热度,以及精彩的争辩,甚至一度吸引了韩国媒体的目光。

韩国《中央日报》专门撰写了名为《汉字成了国际竞争力》的文章,从这期节目出发,探讨了繁简之争的深层次原因,“这主要是因为随着中国经济的发展,繁体字文化被重新重视起来,人们开始意识到繁体字中的每个字都有其蕴含的无穷的历史、伦理、或者哲学价值,并惊讶地发现,这并不仅是关系到中国一个国家的事情。现在日本处于汉字复兴时期,仅去年就有289万人参加了汉字鉴定考试,比同期托福考试的参加人数还多。……唐朝时传到日本的汉字至今仍被认为是统治国家和个人修养的根本哲学。”

汉字简化的一波三折

然而很多人并不了解,如今被王干们戏称为“山寨版”汉字的简体字的推广,也曾经历一波三折。

对于简化字的尝试和研究,早在上世纪初就开始了。

“现行汉字笔画太多,书写费时,是一种不适用的符号,为学术上、教育上之大障碍”,上世纪20年代,新文化运动代表人物钱玄同就公开表示,“改用拼音是治本的办法,减省现行汉字的笔画是治标的办法。那治本的事业我们当然应该竭力去进行,但现行汉字在学术上、教育上的作梗,已经到了火烧眉毛的地步……治标的办法实是目前最切要的办法。”

虽然钱玄同对汉字的言辞和论断偏颇,引不少人诟病,但在当时国力积弱、亟需变革的年代,这种想法引发了不小的共鸣,一些有识之士希望从简化汉字开始着手进行中国的文字改革。

钱玄同随后提出了历史上有关简体字的第一个具体方案——《减省现行汉字的笔画案》。方案未得以推广,一直处于搁置状态。

1935年,蔡元培、邵力子、陶行知、郭沫若、巴金、老舍等200余位文化教育界知名人士以及一些杂志社,共同发起了“手头字(即简体字)运动”,上海《申报》等各大报纸纷纷响应。

同年,钱玄同主编的《简体字谱》部分被国民党政府采纳,公布为“第一批简体字表”,准备次年开始编入小学课本。

但是,简化汉字的方案遭到了国民党内部戴季陶等人强烈反对,不久便落得一个“暂缓推行”的结果,不了了之。直到新中国成立,才又得以重提。

为了促进各民族的交流和融合,扫除文盲,文字改革的工作在建国后迅速被提上了日程。在语言学家黎锦熙与吴玉章的推动下,中国文字改革协会成立。

有趣的是,人们对汉字简化的研究热情远不及创造新文字,在不到半年的时间里,协会竟收到了上百种新文字的方案。但这种倾向随后得到了修正,1950年吴玉章传达了毛泽东的指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。文字改革这才重回“简化”的轨道。

此后的汉字的简化方案基本上遵循了“述而不作”的原则,即在简化中整理约定俗成的民间写法,不去自创,逐步成形。

就这样,钱玄同“减省汉字笔画”的设想,在30多年后最终付诸实现。1956年1月28日,《汉字简化方案》审定通过,为普及汉字教育起到了不可替代的作用,惠及上亿人。

存优废劣,还是殊途同归

事实上,除了季羡林那样的耄耋老者,参与繁简争论的绝大部分人,都出生在简体字大规模推行之后,并没有多少接触和使用繁体字的机会。这些成长于简化字时代的大陆知识分子,转而疾呼恢复繁体,一个重要原因就是近年兴起的“国学热”,及其引发的对传统文化的再思考。

自2004年全球首家孔子学院在韩国成立以来,短短五年时间,已有300余所孔子学院和孔子课堂遍布全球,国外学习汉语的人数更是超过了4000万。中华文化和汉语正遭遇前所未有的热度,如韩国媒体所说,汉字成了“国际竞争力”,并不再是一个国家的事情。

漫画:繁体字简体字之争

漫画:繁体字简体字之争

与简体字相比,繁体字在接近国学和传统文化上具有天然的优势。纪录片《汉字五千年》的总策划麦天枢就认为,“简体字与传统有距离,而繁体字与传统直接对接”。日渐升温的“国学热”,使得繁体字重新开始回到人们的视野之中。

但在文字的使用上,繁简之争的结果并不是非此即彼。海德格尔说,“语言是存在的家”,文字最重要的功用,一是传承文化,一是交流理解。简体繁体殊途同归,都指向的是共同的“家”——中华文化。它们各有价值,简体便于传播文化,繁体适于传承文化。从这点上看,似乎既没有分出优劣,也没有争论“存”或者“废”的必要。

相比学者们的“存还是废”、“优还是劣”的针锋相对,马英九的“识繁书简”建议显得务实不少,在两岸的年轻人中也更有市场。

在前不久中国台联主办的“2009年台胞青年千人夏令营”上,两岸青年在北京大学专门开展了一场“繁简之争”的对话,议题之一就是谈谈对“识正书简”的看法。

台湾的学生笑着说,上中学的时候,“写错字扣0.5分,写简体字扣1分”,即便是这样,他们对简体字大部分仍是接受的,“在文化的承载上,繁体字有它的意义,但是若是从科技和商业、以及扫除文盲的角度,推广简体字也不错”;“很多外国书籍大陆翻译的比台湾更多,我会找来读,读简体一点问题都没有”……

在场的大陆的学生则表示,在使用简体字的同时,有研习繁体字的必要。其实很多大陆学生对繁体字并不陌生。在大陆推行简体的五十多年时间里,繁体字也并未完全废弃,见诸于古籍、书法作品和各种工具书。以普及颇广的《新华字典》为例,每个简化的汉字后面都附有相应的繁体字。

中国语言学会副会长、北京师范大学教授王宁认为,面对目前来势迅猛的信息革命,进一步实现汉字的规范化、标准化才是当务之急。据专家透露,有关方面将对汉字规范进行新的调整,改进部分简化字,新规范汉字表也会很快公布。

另一个消息是,7月的“第五届两岸经贸文化论坛”已将两岸合编《中华大辞典》一事将正式提上议事日程,有望在三年内完成。《辞典》将把海峡两岸存在差异的文字、词汇进行陈列比较。而繁体和简体,其实是两岸汉字最大的差异。 |