|

进入20世纪80年代后,中国的环境问题日益突出。城市污染还没有得到解决,大量兴起的乡镇企业又成了新的污染源。之前,污染主要是呈“点、线”状态,此时已蔓延成“面”上的问题,这种局面一直延续到现在。

三大政策和八项管理制度

依据法律规定,1982年国家机构进行改革时,决定在城乡建设环境保护部内设环保局,我成为首任局长。这是一个计划单列的机构,财务、人事、教育等权限职能独立,能支配的款项有时甚至比上级主管部委都要多,为此引发了后者的很多不满。应该说,这在当时是很少见的现象,可见国家对环保工作还是比较重视的。

1983年,全国第二次环境保护工作会议召开。在这次会议上,“走有中国特色的环保之路”的思想以会议文件的形式被正式确定下来,而且,经过我们的努力,环境保护被国务院正式列为一项基本国策,之前只有计划生育成为基本国策。国策地位的确立,把环境保护由一个发展边缘地位上升到现代化建设的中心位置,这有利于改变人们的价值观和发展观,对推进中国的环保工作有着重大的意义。然而,许多人并不知道,当时在征求意见时,很多部委对把环境保护列为基本国策,是持反对意见的,甚至以一种讥笑的口吻声称,环境保护怎么能跟基本国策扯到一起呢,这完全是“任意拔高”!

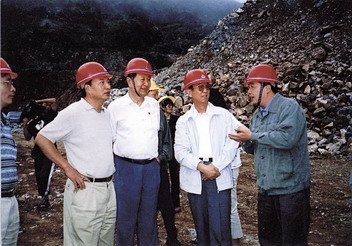

曲格平(右二)与人大检查组一起听取矿山开采汇报。

曲格平(右二)与人大检查组一起听取矿山开采汇报。

1984年,作为一个临时机构,国务院环境保护领导小组办公室被撤消,重新组建了一个专职的全新协调机构——国务院环境保护委员会。这个机构是由二三十个部委的负责人组成,首位负责人是当时任国务院副总理的李鹏。委员会的办公室设在环保局,我任办公室主任。这个委员会的规格相当高,在委员会的成员中,先后有4人被选为中共中央政治局常委,其中有3人担任了国务院总理。正是依托这个平台,中国在此后的十多年时间里,能够比较顺利地出台一系列重要的政策制度。

1988年,国务院再次进行机构改革,国家环保局从城乡建设环境保护部独立出来,成为国务院的直属局,我再次成为国家环保局的首任局长。其实,关于这个独立机构的成立,在当时曾经引起了很大的争议。一些人认为环保工作已经分布在各个部门,例如垃圾处理、绿化、水污染等,都有相关机构在负责,因此,应该取消成立专门的环保机构。

在全国人大会议上

在这种情况下,我只得找到国务院总理,力陈环境建设和环保监督是两个完全不同的概念和工作,说具体点,环保专职机构承担的主要是监督工作,而非具体哪方面的环境建设工作。这种理念得到了总理的认同,如此,国家环保局才能最终得以成立。

|