|

中国馆借鉴唐代建筑风格

在世博会规划图中,中国馆享有东道国的先天优势——紧邻黄浦江,处于南北、东西轴线交汇的视觉中心。其体量也让它雄踞于其他场馆之上。中国馆目前的地上面积约7万多平方米。

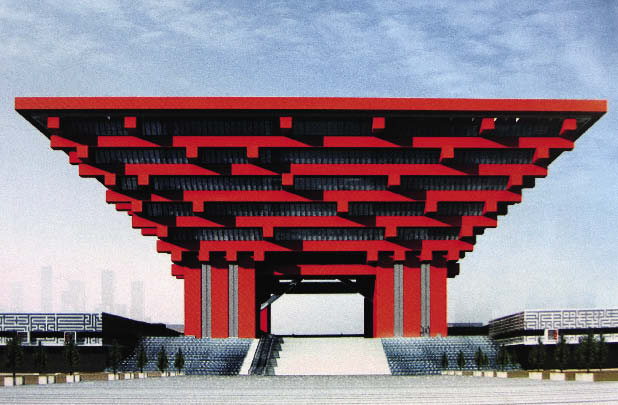

中国馆以“东方之冠”为构思主题,取自中国古代木结构建筑中的斗拱(效果图)。

世博会后,其他国家馆都会照惯例拆除,而传统斗拱造型的中国馆将作为永久建筑保留。根据国际展览局和《国际展览公约》规定,世博会外国馆在展览结束后必须拆除。这既是为了防止过度商业化,也是防止主办国浪费大量土地资源。上海世博会的永久性建筑约占整个园区面积的30%,其余皆为临时性建筑。这些永久性建筑吸收运用了大量的中国元素,具有上海本地建筑特色。

“中国馆的设计刚刚出来的时候,有人说像日本建筑。实际上,是最正宗的中国唐代建筑元素在里面。日本传统建筑借鉴了很多唐代的建筑元素,并一直传承延续下来。在中国,唐代建筑的风格中间有些是断掉的,我们现在又重新采用唐代建筑的元素。”朱咏雷解释说。

中国馆高63米,相当于20多层楼高,外形既像官帽,又像一个装粮食的斗,寓意“中华之冠,鼎盛中华,天下粮仓,富庶百姓”。

中国馆运用了中国传统木结构建筑中的斗拱。斗拱是中国古代建筑的独特构建,大多用于柱顶、额枋和屋檐或构架。两千多年前就已有雏形,唐代发展成熟。中国馆表面运用了一种主要用于印章镌刻的字体,其笔画折叠堆曲,颜色为“故宫红”。

而主题馆的构思则取自“里弄”(上海人称建筑之间的小通道为里弄)和“老虎窗”(上海俗语,指一种开在屋顶上的天窗),建筑手法上则运用了传统手工艺“折纸”,形成二维平面到三维空间的构建。

在永久性建筑中还有更多先进的设计理念。以世博演艺中心为例,这个能容纳1.8万名观众的飞碟状建筑里,观众席可以根据演出需要和观众容量在4000座、8000座、1.2万和1.8万座中进行选择变换,舞台可以根据演出内容在大小、形态,甚至在360度空间进行三维组合,为各类演出提供巨大的舞台设计空间和各种视觉效果。这一设计在国内是首次运用。

“先进的能源利用技术,在园区内都得到了利用。”朱咏雷介绍说。所有的永久性建筑都采用了太阳能屋顶、雨水搜集装置。世博轴是园区内最大的单体项目,长1045米,宽99-110米,世博轴除了起到引进人流的作用,两边都是商业设施,世博会结束后,这里可能就是一个大型的商场。世博轴设置了6个巨大的阳光谷用于采集阳光和雨水收集。每个阳光谷的上端大小相当于足球场,下面相当于两个球场。因为园区位于黄浦江两岸,江水与建筑内的温差被用于制冷或制暖,这就是所谓的“江水热流”。

|