在中山陵采访的那几日,适逢大陆海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾海峡交流基金会会长江丙坤第三次会谈(又称“陈江会谈”)在南京举行,这是自2008年6月两会商谈恢复以来,海协会与海基会领导人会谈首次在南京举行。

事实上,这已经不是江丙坤首次来南京了。第一次赴宁是在2005年3月,时任中国国民党副主席的他率团访问大陆,开始“破冰之旅”,为连战首次访问大陆探道铺路。他带领参访团拜谒了南京中山陵,这是56年来国民党首次以党的名义委派代表团拜谒。

接下来的同年4月,当时的中国国民党主席连战赴大陆展开“和平之旅”,首站拜谒南京中山陵。此后国共再度携手,开启了两岸交流新篇章。

南京由此被称为了“两岸关系回暖的起点”,而连战的首站——中山陵,更是成了中外媒体关注的焦点。

“这里人美景也美”

连战的那次谒陵,受到了南京市民的夹道欢迎。人们在现场表达的热情甚至一度让在中山陵工作7年的李晶感动得“眼圈都红了”,那时她是中山陵派出的陪同参访团谒陵的7个讲解员之一。

连战一行的谒陵时间在上午9点,李晶和其他所有中山陵的工作人员7点就到场准备。让她颇感惊诧的是,很多自发前来的南京民众和外地游客此时已经守候在沿途了。

“那天天气蛮热的,他们很早就来了,一直等着。连战的车到了以后,他下车先向人群招招手,大家则高声地喊,‘连战你好’、‘欢迎回家’,声音此起彼伏,热烈地鼓掌。连战也很亲切,走到我们几个讲解员跟前来说‘辛苦你们了今天’。”回忆起当时的情景,李晶的语气里还透露着一股子兴奋劲儿。

她陪同参访团一路往上谒陵,在通往孙中山灵堂的392级台阶上,黑压压挤满了前来欢迎的群众。“能站人的地方都站满了人,有的举着小牌子、小纸条,写着‘战哥,欢迎回来’,‘连战主席,欢迎您’、‘连战您好’、‘两岸是一家’,举着什么字样的都有,要知道这都是自发的,参访团所到之处,大家都忙着喝彩和鼓掌。连战往前走,人群就往前挤……这比我所看到的任何一次拜谒活动都让人感动,那一刻觉得两岸真的是一家人,大家的心是没有距离的。”

这样热情的场景同样出乎连战和参访团成员的预料。连战不得不在中途几次停下脚步,和夫人向周围的群众挥手致意,或是靠近他们打招呼。随行的国民党副主席林澄枝对在场的记者说,自己曾几度眼眶湿润,

4年转瞬即逝,很多细节都已经渐渐模糊,但让李晶记忆犹新的,除了当日民众的热情,还有连战一行的虔诚。

“那天很热,艳阳高照,他们西装笔挺,一丝不苟。连战年龄那么大了,爬台阶的时候,一身汗,扣子却还是整整齐齐,一颗都没有松开,为了不影响谒陵时的仪表。”

中山陵在筹备接待活动时,早早准备了很多毛巾,李晶和她的同伴一边讲解,一边给参访团成员递送毛巾。“他们不停地擦,很多参访团的成员一拧毛巾,都能拧出汗水。”但就是这样,他们还是坚持着正装爬完了392级台阶,到灵堂举行了吊唁仪式。

“我们是以庄严、虔敬的心情来到这里,尤其看到这么多民众自发、自动地来到这里,更加激动,心里面真是感到无比的振奋。……今天时间虽然很短,但是这种心情是让我们永难忘记的。”回到中山陵的博爱坊前,连战发表了这样的感言。

“他说,觉得来到这一切都很美,人很美景很美,给他最大的感觉就是这个‘美’字。”李晶说。于是,连战为中山陵题写了“中山美陵”。而对于中山陵的维护和管理,他则用了“尽善尽美”四个字称赞,并与代表团成员一起鼓掌表示感谢。

此后,李晶又作为讲解员之一,先后接待了5月来访的亲民党主席宋楚瑜和7月来访的新党主席郁慕明一行。每一次她都为自己所从事的工作深感自豪。

事实上,做了多年讲解员的李晶并不是一开始就爱上自己的这份工作的。

1998年,刚毕业的她经过层层选拔来到了中山陵工作,成了孙中山纪念馆的一名讲解员。两三个月以后,展厅里的东西基本都会讲了,新鲜感也已过去,她开始迷茫,对这个密林深处、前不着村后不着店的地方感到厌倦,甚至一度想离开。

后来纪念馆组织去其他的孙中山纪念地参观,她听到了那里讲解员的讲解,“同样是讲孙中山,她讲出了很多我没有听过的东西,我突然觉得自己浪费了很多时间,其实有很多东西可学。回来以后,我开始梳理展厅里的照片,越梳理越多,把学到的东西融入讲解词里。”这样,再给前来参观客人们讲解时,她发现他们都很有兴趣听。

从一开始对孙中山的“完全不了解”,到后来被动地讲述,再到对“他的建国思想和崇高精神越来越有所感悟,在内心里觉得他是一个非常崇高、非常值得尊敬的人”,李晶用了整整两年的时间。她开始觉得自己能从事这个工作很幸运。

在这个过程里,她接待了不少台湾游客。一些台湾的老人来游览的时候告诉李晶,他们小时候上课之前,都要背诵孙中山先生的临终遗嘱,三民主义更是必学的课程,所以很多人会在纪念馆的三民主义碑廊。纪念馆主楼后有一座长达125米的大型碑廊,廊壁嵌有冯玉祥将军赠送的河南嵩山青石碑138块,镌刻着孙中山《三民主义》全文,共16讲,15万五千余字,由民国时期的14位书法家书写而成。

令李晶印象深刻的是她接待的一位70多岁的台湾老人。老人是回大陆来省亲的,探亲之余也想来孙中山纪念馆看看,李晶陪同他一路参观讲解。到三民主义碑廊中的一段时,老人停住了脚步,仔细听着李晶对书写这段的书法家彭醇士的介绍,他好奇地问,“这个彭醇士是什么人?”李晶马上把彭醇士简单介绍了一番,没想到他突然喊了一句,“他是我的老师哎。”原来彭醇士1949年到台湾后在大学教书,正好是他的老师。老人一时激动得像孩子一样,非要站在老师的名字前照相,说老师当年对他特别好,只是去世得早,这次要把照片带回台湾给同学们看看。看着一直表现淡定的老人突然兴奋成这样,李晶也非常开心。

在做讲解员渐入佳境的同时,她还很幸运地作为营员参加了两岸举行的几次夏令营活动。

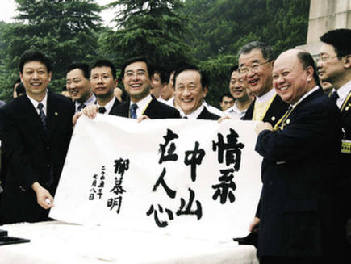

2001年7月,中山陵和南京市台办、台湾夏潮文教基金会联合举办了首届海峡两岸青少年“情系中山”夏令营,邀请30名台湾青年营员和南京营员一起追寻历史、畅谈未来;2002年7月,中山陵再次和省市台办、台湾夏潮基金会、台湾发展研究院联合主办海峡两岸青少年师生“锦绣江南行”夏令营,以南京、扬州、江阴、昆山、上海等处为主要活动地,开展爱国主义情操和改革开放成果的教育。

“一般中山陵是首站,还会来到纪念馆,了解孙的生平事迹,中山陵是联系海峡两岸的纽带,他们可能对大陆的情况不了解,但是对中山先生的认同上,大家并没什么距离。”李晶说。

在她的印象里,台湾学生对中山陵毫无陌生感,她记得很多学生一来这就说,“哎呀,我对中山陵太熟悉了”,因为他们在课本或是课外读物上都曾见过中山陵的照片。但是这样熟悉的概念也只是停留一张照片的记忆里,真正看到中山陵,他们感叹这里太雄伟壮观、太漂亮了,能瞻仰孙中山的仪容也都很激动。

经过几天的沟通和了解,孩子们已经处的很融洽了。“‘我们那时候知道你们台湾是怎么怎么样的’,‘我们那时候知道你们大陆是怎么样……’,一开始是聊两岸,因为之前有很多不同的认识,后来范围就越来越广了,你们流行穿什么衣服,有哪些歌手、电子游戏,什么都说,胡侃。有天晚上我们的小屋子围了十几个人,蹲着的坐着的,一直聊到凌晨4点钟。”李晶回忆说。

另一次,夏令营100多个孩子在音乐声里手牵手跳起了兔子舞,没有目的,就跟着节奏一起跳,“气氛好极了”,她说,以至于最后在上海送站的时候,大家都很不舍,相拥而泣,这个场景一直在她脑海里挥之不去。她还和夏令营的台湾朋友们保持了很长时间的联系。

这种海峡两岸夏令营活动,中山陵几乎每年都参与举办。李晶也由当初的营员变为了孙中山纪念馆的社教部主任,开始组织这类交流活动。近两年,纪念馆参与协办了“统一民族心”的青少年征文演讲比赛,每年两岸三地都有代表队参加。

“我们都是为了弘扬中山精神”

和李晶一样,1997年来孙中山纪念馆工作的刘东华也曾参加过两岸青少年的夏令营活动。也就是在他进馆工作的这一年,中山陵开始了与台湾“国父纪念馆”的交流。

那时台湾人来大陆已经不再有太多障碍,“国父纪念馆”副馆长曾一士两次来中山陵洽谈,邀请孙中山纪念馆赴台举办“海峡两岸孙中山纪念地史料陈列展”。次年,中山陵应邀前去举办了这个展览。

当时刘东华负责的是纪念馆的档案资料和相关研究。除了与“国父纪念馆”的交流活动,令他感触良多的还有他接触的一些资料,尤其是第一个访问大陆的记者张自强的文章。

1987年,《台湾时报》副主编张自强先生,作为台湾当局允许来大陆采访的第一个记者,到大陆探亲和采访并瞻仰了中山陵。他回去后,在该报上发表了一篇题为《雄伟紫金山《几度夕阳红》的观感文章,文章提到:“当年石碑和各种建筑物上镂刻的中国国民党等字样和党徽,还一一存在,完好如初,我感到意外,也十分吃惊。”“海峡两岸……对孙中山先生的尊敬和怀念毫无二致。”学历史的他意识到自己工作的地方其实是两岸交流的一个很好的平台。

开启了交流的平台以后,中山陵的孙中山纪念馆与台湾“国父纪念馆”的交往越来越频繁。交流的主题从孙中山的研究和相关展览,逐步拓展到了常规的摄影展和艺术展,以及一些参观活动。

“我们就孙中山的研究话题、两馆的建设进行交流。他们来了以后,我们带他们去周边城市看看,看看祖国大陆的变化,他们也带我们去台湾其他的地方走走,看看台湾的情况。这期间也加强了双方民间的交流。我们从孙中山研究出发,扩大了交往范围。通过交流以后,大家感情加深了,一些问题也有了共识。”中山陵园管理局副局长沈先金对记者说。

去年,已是孙中山纪念馆副馆长的刘东华也与同事一起去了台湾,在“国父纪念馆”举办“中山美陵”摄影展,希望通过这个展览,把中山陵园环境综合整治后,景区的一些新变化展示给台湾的民众。时间安排很紧,他们下了飞机以后就直接去布展,一直到半夜。第二天展览就开始了。

令他和同事们惊喜的是,孙中山的孙女孙穗芳刚好那期间在台湾,听闻展讯赶来观展。中山陵她曾去过多次,但这次在台湾就能看到,老人非常高兴。

据悉,截至目前,台湾“国父纪念馆”先后组团16批共50多人到南京交流学习,中山陵也先后组团11批共30人赴台参访交流,举办展览或学术研讨会。如今,两馆之间的交流已渐渐常规化,如同“国父纪念馆”前馆长曾江源说的,“我们都是为了弘扬中山精神,大家志同道合,就像一家人。”

刘东华说,如今大家“都很熟,也很亲”,以至于“国父纪念馆”的来访最多的狄德荫馆长下了飞机打趣说“我又来了”时,大伙会回应道“你怎么又来了。”

去年去台湾,在“国父纪念馆”的馆舍前,刘东华还看见了中山陵纪念馆7年前赠送的孙中山铜像,很是亲切,不少游人都在铜像下合影留念。

“在两馆交流这方面,孙中山纪念馆将来不但在孙中山思想上进行交流,还要逐步发展成为文博藏馆,扩大交流的领域。通过跟他们的交流,丰富我们馆内的史料,使我们的纪念馆发挥更好的作用。我们也可以把这边的史料提供给他们,相互支持、关心、理解。在我们这边是教育大陆的民众,在他们那边是教育台湾的民众。既然是纪念馆,就要使海内外华人都能从中受惠。”沈先金说。

事实上,早在2004年,中山陵的展品和展览形式就已经作了大规模更新:建成了《博爱画廊》;先后推出《永恒的纪念》、《南京民国建筑展》、《博爱之花》等图片展;宋庆龄谒陵等一批珍贵照片也首次公开展出,引起海内外众多媒体的关注;动用了很多高科技的手法,比如纪念馆就专辟一室展示孙中山先生曾经的建国理想和如今的实现情况,吸引了海内外众多游客观看。

在孙中山先生诞辰140周年纪念活动中,中山先生亲属、海外侨胞、国际友人和台湾知名人士一行120多人,前来中山陵晋谒。他们对中山陵和纪念馆的维护管理赞不绝口。

在对孙中山先生虔诚的缅怀中,中山陵已然成了维系情感的精神纽带。