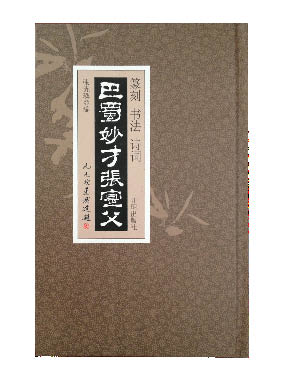

九旬老人张彦(资深记者、作家)给我寄来纪念他父亲张寔父逝世60周年的书——一本设计精美、图文并茂的小书。我一边读,一边享受、赞美,同时又感触非凡。

多年前,我在学校中读到英国诗人弥尔顿写的《沉思——Il Penseroso》一诗,其中诗人写自己的抱负是:到年老体衰时,身着长毛的长袍,住在墙体发霉的小屋,观望天空大地,能历数天上所有的星星和地上所有植物的名字。我读到此,就感到一种无比的激动,终身不忘。

此后,我每每仰首翘望夜空,虽然不能叫出每颗星星的名字,却感到它们以自己的微光在与我对话。它们给我的启发是:不管人世何等艰险,它们始终在发出自己的光芒,即使是在被浮云挡住的时刻也没有停止。我觉得中国的众多文人都是如此,特别是那些几乎被完全遗忘的民国文人,张寔父老先生就是其中之一。他手握四川省的税务大权,自己却分文不取,还辞职还乡,办理农场自立为生。他精通篆刻、书法、诗词,愿意随意赐送别人,却不追求自己的名利,直到齐白石老人看不过去,才为他“润格”定价。这是何等高尚的情操,与我们现今许多腐败的高官相比,他们“旧”在何处?“资”在何方?

中华民国是继辛亥革命之后,中国“大转型”的一个重要的过渡时期。在这一时期中,有军阀的混战,有官吏的腐败,有反动派的镇压,但与此同时,又有大量知识分子,孜孜不倦地保存和发扬中国优秀传统文化,努力吸取欧美文化的精华,为“中西结合”、促进中国的现代化而献身。但是多年来,我们只知道鲁迅、李大钊、瞿秋白等几个有限的人物,以及少数文学家如冰心、巴金、曹禺、老舍和革命文艺家如丁玲、赵树理、聂耳、冼星海,工程技术界的詹天佑、茅以升等,再就是饱受批判与否定的胡适、胡风、俞平伯、顾准、黄万里等,张寔父这样的“妙才”被远远遗忘在了历史的角落。然而,正是这些中国优秀文化的实际继承人,在极其艰难的环境中,成了保护中国传统文化的中流砥柱和核心力量。直到今日,他们的事迹多数只是由亲朋好友以纪念册的方式流传下来,而多数则埋没在了历史的废纸堆里。

比如,我的先祖父张寿镛在1930年代向光华大学的学生演讲时,曾提到《宋元学案》的编辑,这是一部记录宋元时代知识分子的文献。他号召光华学子组织起来编辑汉唐学案。可惜,他的这一愿望最终未能实现,只是自己购买了《宋元学案补遗》,加以整理校订,纳在他的《四明丛书》中自费刻印。

我深深感觉到《巴蜀妙才张寔父》这样的宝贵文献出版的历史和艺术价值,深望能有能人志士出来编辑民国文人集,为我们留下一笔即将消逝的文化遗产。