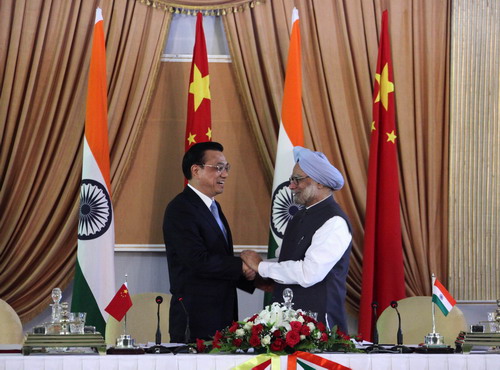

2013年5月19日,中国总理李克强踏上了自己任内的首次海外访问之旅,印度成为他的第一站,这也是中国总理时隔8年后再次访问印度,在两国边界问题再起争议,“帐篷对峙”阴影未散的时候。

中国主动伸手,实施“跨越喜马拉雅山的握手外交”,这也让世界舆论更加关注于两个“亚洲巨人”之间如何展开新一轮的互动。中印关系究竟何去何从,中国总理的访印能否为中印关系开启一个新阶段?正如印度舆论所评论的,这些问题的答案需要时间的验证,而在结果明朗之前,“乐观论者和悲观论者似乎都有自己充足的理由”。

历史显示,中印两国间的关系有着自己的特别之处。它经常“半阴半晴”而又能免于暴风骤雨,两国间“若即若离”却又难以彼此割舍忽视。在转型的国际体系当中,背负着复杂的历史遗产,同时面临着多变的地缘政治环境,中印摸索着新的“相处之道”。在印度看来,中国的善意代表了一种双边关系发展的基础,印度也愿意给予积极地回应。在具体问题上,以及长期相互信赖的建构上,这次中国的“总理外交”打开了一扇通向机会的窗口,但中印关系的未来还取决于将来的发展。

中国的善意受到欢迎

“相比于在实际议题上取得突破,北京的首要目的是向新德里传达友善的信号。”印度新德里大学的国际问题学者曼戈恩对笔者说。4月中旬中印军队在边界的“帐篷对峙”并非此次首脑会谈的直接原因,但这一事件的发生使得中国总理的访印附加了新的议题:缓和两国间的政治气氛,为关系调整释放积极信号。从这一角度说,中国的首脑外交“发动时机很好”,内容也比较丰富,新德里也意识到并接受了中国的好意。中国强调印度作为新总理的外交首站,这让印度的自尊心和期望也得到了满足。李克强访印前,印度外长库尔希德表示:“中印之所以把相互关切的问题放到桌面上敞开来谈,说明双方都有真诚交往的意愿,有处理问题的智慧。”

《印度时报》等印度媒体关注到了中国新总理特别的“外交风格”,及其背后所包含的政治寓意。它们的报道中这样说道:李克强在印度实施的是“魅力外交”,他的随和与幽默感令人影响深刻”,这改变了印度人对于原来中国领导人的印象。中国总理频繁会见印度各界人士,和他们分享27年前自己访问印度的经历,表现自己对印度文化的好感。他在发言中淡化中印矛盾,突出两国间的传统友谊和本世纪建立的“战略合作伙伴关系”,通过展示中印关系未来发展的美好愿景,将舆论的关注点引向中印关系的正面而非阴影。

不过,中国也并非如一些印度媒体所说,为了营造友好气氛而“对边界问题闭口不谈”。李克强在印度就两国边界问题表达了明确的看法,他在印度世界问题委员会的演讲中说:“对历史遗留的边界问题,我们(中印双方)没有回避,一致同意继续推进边界问题谈判进程。”新德里电视台则承认,中印两国总理在超出原计划一倍时间的会谈中“就边界问题作了坦率的交谈”。各方面的消息显示:中国并没有在领土问题上做“缩头鸵鸟”,相反,中国正认真审视现阶段的领土磋商与危机管控机制,并试图做出调整。目前,在两国外交官员的努力下,一项新的边界防务合作协议正在酝酿当中。

在中国的主动姿态面前,印度也“做好了准备”。印度舆论认为,印度总理辛格在会见李克强时表现出了“坚定、坦率和积极的态度”,表明了印度的两大基本立场:一、边界争端直接关系到两国间的和平,领土问题需要尽快解决;二、需要尽快解决印度对中国290亿美元贸易逆差的问题,除此之外,印度还对中国在雅鲁藏布江上游修建水利设施的计划表示了明确的异议。不过,在北京的善意面前,印方也表示,一次首脑会谈很难大幅度缩短两国各自立场的距离,但是“能够坦率地交换意见,是非常重要的”。

“中国和印度都表现出对话与合作的意愿,这是接下来一切具体谈判的先决条件。”印度新德里大学的国际问题学者曼戈恩表示。确实,以中国新总理的访印为起点,两国很有希望将新一轮的问题协商与合作从宏观层面推向中观层面。在过去10年,中、印两国总理的互访确定的是一些基本的、两国关系的发展方针。如2003年瓦杰帕伊访华时两国签署了《中印关系原则和全面合作宣言》,2005年温家宝访印时两国确定建立“面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系”,在中印于上世纪80年代后期走向关系正常化后,两国关系在通过首脑外交和高层访问互致善意、确定交往框架方面保持着默契与一致。而这一次中国的“总理外交”也遵循了相同的方式,而且继承了过去两国合作机制化的遗产。