通过培训,学员创新技能和方法有了提高。但培训涉及创造性思维较少,离开创造性思维和创造力开发,孤立地抓科学方法、创造技法,就成了无源之水、无本之木。单一抓方法,只能出工匠不会出创造。中央四部委197号文件自2008年启动至今的培训和实践充分证明了这一点。反之,如四川的东电、东汽等万人大厂,长期坚持以创造学原理开发干部职工创造力推广创造技法,有力地推动了技术创新,使产品结构调整,附加值不断增加,经济效益持续提高,成为行业的龙头老大。

创造学还是新经济时代省市领导干部的补修课。新经济时代领导干部要与时俱进,懂一点创造学,解决前述“认识滞后”问题。其下限是了解创造学培育创新人才的基本常识:如什么是创造性思维?什么是创造力?什么是创新人才等。其上限是开发自己的创造力,提高自身创造性素质。

今日中国:为什么政府教育部门领导干部应尽早补课?

罗成昌:各省市教育部门领导是落实中央教育决策培育创新人才的第一责任人,关系到一个地区教育的方向和质量。假如他们都不清楚创造性思维、创造力、创新人才是怎么回事,以及怎样才能培育出创新人才等,如何能组织指导广大教师培育创新人才呢?如一些省市政府教育负责人现在热衷于教育国际化,这是可以理解的。但什么是教育国际化以及怎样才能实现教育国际化就值得研究。有些大城市在中小学投入巨资,走出去请进来,大搞双语教学,广建国际友好学校,开展国际理解教育等,认为这就是教育国际化。其实中央教育规划纲要早已为教育国际化指明了科学方向,纲要要求到2020年要“办出世界水平的现代教育”。这一教育定位就是最高档的教育国际化。

现代教育是当代发达国家教育的主流,其本质和灵魂就是培育创新人才,现代教育的精髓是创造教育。新课改就是借鉴现代教育培育创新人才的重大举措。因此,从一定意义讲,实施创造教育落实新课改,培育创新人才就是最大的教育国际化。双语教学和国际友好学校之类措施只是低层次的教育国际化。这样大量投入各种资源能否改变传统教育(应试教育)模式及其弊端培养出创新人才,值得商榷。这类事例充分说明,政府教育部门负责人只有懂得一点创造学,了解一点现代教育(创造教育)才能真正落实教育规划纲要培育创新人才。

今日中国:为什么组织工作应注入创造学内容?

罗成昌:政府教育部门负责人的任命、培训、考核评估等,也应与时俱进注入创造学内容。改革开放后党的干部工作重视了专业化因素,这是一大进步。在新经济时代,教育部门负责人不仅要懂教育,还要知道应懂得什么样的教育。如前所述,新经济时代需要能培养出创新人才的现代教育(创造教育)。中央教育规划纲要正是适应新经济时代的要求才提出要“办出世界水平的现代教育”培育创新人才的战略任务。因此,对教育负责人的考核任命也应充分考虑这一因素,干训内容也应增加这项科目,否则就会对教育创新造成损失。

例如,一位专业院校领导到教育部门担任负责人,往往囿于传统教育培育记忆型、模仿型、再现型人才的模式,只懂得以传授知识为目的的教学,因而认为基础教育很简单。对于高校博导而言,基础教育倘若仅仅是单一的知识传授,当然简单。但从现代教育(创造教育)培育创新人才模式考虑,要从启蒙教育的幼教到中小学生的创造力开发,或许其难度并不亚于高校,就不会认为基础教育很简单了。各种糊涂观念举不胜举。

今日中国:为什么说在创新人才培养上,媒体要与时俱进?

罗成昌:媒体是先进文化、核心价值观的传播者倡导者,在培育创新人才上有重要责任。实践中,一些省市的主流平面媒体有时也会出现某些不协调甚至干扰正确方向的情况。如每年高考后大肆宣传高考状元,就突显了应试教育的疯狂现象。又如培育创新人才应大力宣传创造性思维和想象力等,某些省级主流平面媒体却长年累月连篇累牍宣传课本倒背如流得高分等。此类现象不胜枚举。这都是媒体负责人“认识滞后”的种种反映。

今日中国:您认为应该如何推广创造学?

罗成昌:我们应抓住机遇深入推广创造学。创造学的推广既必要又紧迫。

首先,这是中国结构调整经济转型的需要。

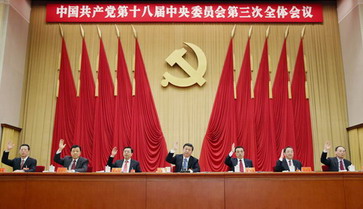

改革开放推动中国生产力飞跃发展,今天中国已经成为全球第二大经济体。但中国也面临高投入、高消耗、高污染、低效益等不可持续发展的问题。当前正在抓紧打造经济发展的升级版,调整结构、实现经济转型。为实现中国梦,建设创新型国家,急需加大创新力度。从本文前面引述胡锦涛同志2012年7月在全国科技创新大会上的讲话就充分说明这一问题的紧迫性、必要性。深入推广创造学,开发创造力,培育创新人才的历史重任尖锐地摆在创造学者面前。

其次,是中国推广创造学实践升级的内在需要。

创造学在中国传播推广已历时30余年,近15年在中央大力推动创造创新的形势下,创造学得以加速普及。随着现代信息技术的发展,人们获取的信息(包括创造学及创造创新的材料)不仅丰富而且便捷。传统的宣传讲解有关创造学的知识原理尽管必要但已经远远不够了。围绕自主创新,推广普及创造学必须尽快升级,深入到开发创造力培育创新人才问题上才能满足形势发展的需要。

再次,中国多年的丰富实践是深入推广创造学的可靠保证。

如前所述,中国30余年推广创造学已经积累了丰富的实践经验,形成了开发创造力培育创新人才可操作的四大核心技术。这是创造学会独有的优势所在,也是深入推广创造学的可靠保证。

今日中国:深入推广创造学的途径和方向是什么?

罗成昌:首先,开发创造力培育创新人才是宣讲创造学的出发点和落足点,应贯穿宣讲全过程。开发创造力的途径和重点是启迪创造性思维。

其次,使创造学融入各专业。在各专业领域融入创造学原理,进行专业教学过程中开发创造力发展生产力,推动创新活动。如中国矿业大学庄寿强教授将创造学与地质学结合形成了创造地质学,近几年又以创造学原理与旅游学结合,形成了创造旅游学。沈阳东北大学罗玲玲教授将创造学与建筑专业结合也取得了一批可喜成果。在基础教育领域,不少省市一些学校把创造学与各科教学相结合,实施创造教育,开发创造力早已硕果累累。

大规模推广创造学,深入启迪创造性思维,认真落实创造力开发,创新人才必将大量涌现。这是对“钱学森之问”的最好回答,也是实现中国梦的根本保证。