他们也是受害者

从法律上来说,传统意义上的“临时工”早已不复存在,当前临时工的概念经常被误用。

1995年《劳动法》颁布实施后,并没有把用人单位与劳动者的劳动关系以“临时工”、“正式工”进行划分,而是规定双方都应签订有固定期限、无固定期限或完成一定工作为期限的劳动合同。

之后,劳动部办公厅下发对《关于临时工的用工形式是否存在等问题的请示》的复函,进一步明确:实行劳动合同制后,相对正式工而言的“临时工”名称已经不复存在。

“临时工”的名称之所以至今仍然频繁出现在人们的话语中,一是习惯使然,一是受某些“老人老办法”政策的影响。对于这部分仍然被称为“临时工”的人员,应该称之为编外人员或者劳务派遣工更为贴切。

编外人员虽然获得了工作机会,却要被迫承受权益被侵害的代价。干着最苦最累最棘手的活,在报酬、福利、晋升和保障方面“低人一等”,还随时可能成为“牺牲品”和“替罪羊”。

延安城管打人事件发生后,涉事的6名临时协管员均被解聘,其中跳踩伤人的景鼎文被刑拘,刘兆瑞被行政拘留。

“编外人员是一种刚性需求,问题出在使用编外人员的过程中,规范化程度和科学化程度不高。”国家行政学院教授竹立家认为。

涉事的协管员郑媛媛在接受媒体采访时表示:“我们干的活和正式工几乎没有差别,在正式执行任务时,又几乎是主力。迟到早退会扣钱,被投诉会扣钱,现在我被解聘了,又马上要做手术,手术费谁来解决?”

对于编外人员的这种尴尬处境,中国人事科学研究院院长吴江认为,他们的各项权益得不到有效保护。比较突出的问题是基本工资低于编内人员,且缺乏必要的增长机制;晋升受到限制,职业发展渠道不畅。“一句话,编外人员更多的是履行义务,却没有相应的权利保障。”

国家行政学院教授竹立家认为编外人员的不公待遇表现在方方面面。在一些单位内部,这种类似“双轨”制的用工导致同工不同酬;有的单位甚至用一份编制内员工的钱去养活三到四个编外人员;编制内与编制外,不仅仅是工资、福利、退休金等方面有差距,有的单位还对编外人员设置了很多发展限制,比如不考虑提职晋升、职称评定。

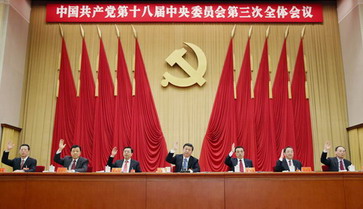

国家治理的决心

根据全国总工会的一项调查,全国被派遣劳动者人数2011年达到约3700万人,占到国内职工总数的13.1%。一段时间以来,劳务派遣工的滥用、劳务派遣工的不平等待遇以及由劳务派遣工所滋生的社会乱象问题不仅引起了社会的关注,也得到了国家的重视。

2007年,中国曾经修改过一次《劳动合同法》,法律中虽然对“劳务派遣”作了明确规定,并对 “同工不同酬”等现象作出了明确禁止,但由于相关细则和处理办法并未出台,不易于具体执行,致使众多用人单位钻了空子,在岗位上滥用派遣。

2013年7月1日起,再次修订的《劳动合同法》正式实施,其中最大亮点是对劳务派遣作出严格规范。在中国劳动学会副会长兼薪酬专业委员会会长苏海南看来,仅从这一点上,说明国家要大力清查此事的决心很大。

新实施的《劳动合同法》对劳务派遣中的“临时性”、“辅助性”、“替代性”的概念描述为:“临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位;辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内,可以由其他劳动者替代工作的岗位”。

其中“临时性”和“替代性”的定义已十分清晰。“辅助性”的定义看似仍有些模糊。人力资源和社会保障部劳动科学研究所李天国认为,岗位成千上万、用工单位千差万别,法律不可能对“辅助性”做出十分确定的划分,但修正案通过明确比例的方式堵住了有可能出现的漏洞。修正案提出,“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例,具体比例由国务院劳动行政部门规定。”这意味着,即使用工单位称某些岗位是辅助性的,也不可能大量用劳务派遣人员,还受总比例限制。

更重要的是,修正案明确“劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。”从修改前的“一般”变为“只能”,约束力大大增强。这将有力地遏止滥用劳务派遣现象。过去一些用工单位在核心岗位上用劳务派遣性质的“临时工”、一用几年甚至十几年的状况将得到纠正,部分派遣工从此有望转成正式合同工。

而对于“同工不同酬”问题,中国《劳动法》、《劳动合同法》均明确提出要“同工同酬”。但在实践中,劳务派遣人员等各种被冠以“临时工”称呼的劳动者,很难在报酬及其他劳动权益方面得到同等待遇。

此次修正案要求“用工单位对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法”,这意味着,即使是被派遣劳动者,其在基本工资、奖金、年终奖等方面的劳动报酬分配办法应与用工单位直接招用的劳动者相同。

人力资源和社会保障部劳动关系司有关负责人表示,“同酬”并不意味着工资数额上的绝对等同。这一规定主要是让用人单位建立合理科学的分配制度。今后用人单位薪酬福利制度方案中,不能通过区分员工的身份而适用不同的劳动报酬分配办法。

苏海南也承认,要想真正的完全杜绝 “同工不同酬”,也需要一个过程。毕竟,这会触及单位的利益。也许单位也有自己的难处呢?