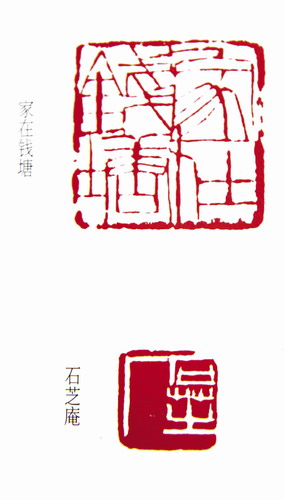

张寔父一生中,为家人、为亲友及自赏治印者,数以千计,可惜绝大多数湮没流失,今存世者,仅有百余方。

初治印时,张寔父得颜楷等兄长指授刀法,后摹仿古代尊、彝、刀币、碑铭等雕刻。及长,吸收明清以来诸篆刻名家:彭衡山、西泠七家、丁纯丁、吴昌硕等之所长,以自身书法为基础,渐渐走出一条与众不同的道路。评者谓:寔父之印,具汉印端严,风格清劲,意境高远,富有刀趣。亦有评者谓:实父之印布局匀整,一气相贯,冲刀刻印,猛力而刚健,有苍古之趣。

民国时期,仅以篆刻名世的职业篆刻家凤毛麟角,篆刻之外,或为金石考据的学者,如罗振玉、王禔、马衡、王献堂;或是学贯中西的哲人,如陈衡恪、李叔同、夏丏尊;或是才艺兼擅的大家,如齐白石、黄宾虹、潘天寿、张大千等。

张寔父亦不例外。

在诗、书、印三者中,张寔父虽以篆刻成就最高,但其书法,博采众长,自成一家,亦为书界所激赏。如今的成都杜甫草堂内,依旧保存着他30岁时为友人所书的碑刻。

张寔父40岁时的书法,笔势苍劲,如风行水上,独特风格业已成熟。50岁时,他在京华寓所给远在渝州的女儿所书之条幅,运笔从容,笔势跃动,纵伸旁逸,姿态横生,被方家喻为张寔父书法中的最佳之作。

今天,只要登录“中国篆刻网”,就能看到张寔父的治印,虽然数量有限,但它们多是精品,所谓“方寸之间有天地”。