整整两万多公顷全部生长在石头上的森林,是何等壮观,是石头上的生命奇迹。而把柔美穿插进壮观里的水上森林,却是喀斯特森林的最美景观。

林溪穿插的水上森林,在小七孔景观保存的最为美好,有“超级盆景”的美誉。水上森林为什么能在潺潺流水中枝繁叶茂地生长呢?它们为什么不会被淹死呢?原来,是喀斯特地貌变化为原始森林练就了特异功能。最初,这些植物的生长之地没有溪水,甚至是在山坡上,后来不知是地球怎样的抖动让山体崩塌,溶洞中流出的溪水把这些树木温柔的包围了,溪水中的二氧化碳逸出,碳酸钙沉积下来,覆盖了河流中的地面,同时也把植物的根部紧紧包住,形成了一层保护严密的钙化层。水上森林中的树木不被淹死,就是因为它被水淹没的部分,都被钙化层很好的保护起来,如同人穿着雨靴站在水中……“水在石上淌,树在水上长”的奇景,真的是曼妙无比。赤脚踏入水中,手攀曳藤足踏盘根时,仿佛流水冲洗的不是自己的双脚,而是流经的岁月,人仿若回到了童年。

漏斗森林是喀斯特的杰作,荔波最美丽神秘的漏斗森林在茂兰保护区的望排山,什么叫“漏斗森林”,漏斗是指四周山峰封闭,中间深陷陡峻的倒圆锥形洼地,形状犹如漏斗。望排山山顶海拔868米,山顶到漏斗底部相对高度400多米,站在山顶边缘往下望,古木参天的漏斗状如一个天坑,深不可测。

茂兰喀斯特隐藏的最大的秘密是地下森林。所谓地下森林,现今人们所指的有两种,一种是黑龙江省宁安县境内的地下森林,生长在7个死火山口内,从外表看去几乎看不见林,到了火山口旁,就可以看到里面的森林,好像森林长在地下一样,因而称之为地下森林。另一种是生长在荔波茂兰漏斗中的“漏斗森林”,它们与宁安的地下森林一样,都是负地形上的植物。然而真正意义上生长在地表以下,终年黑暗不见阳光的地下森林,仅在荔波,它们是一片溶洞里的森林,在云雾缭绕的山岭里,走进1285号溶洞便会发现,洞里与洞外一样生长着一片茂密的森林,它们顶天立地,颜色漆黑,枝干如铁,有的粗壮如桶,有的纤细似发,奇怪的是这些树木无一例外地没有一片树叶,而且枝干向下,仿佛倒着生长一样。漫步地下森林感觉阴森恐怖,仔细分辨才恍然,原来这片地下森林是洞外树木的杰作,它们是山顶上那些树木的根系,穿透几十米厚的岩层进入溶洞,又钻入洞底部地下生长,从而形成了罕见的地下森林……

喀斯特呈给人的最美景观还有那一阙水的柔情。在自然保护区中到处是飞瀑流泉,水上森林景观。森林区内要说最漂亮的水,应该还是小七孔景区的鸳鸯湖。其实这是由两个大湖,4个小湖串联组成的一个奇妙水网,网中又有一条条的湖汊,狭窄处如水上林荫巷道,开阔处似水上森林天窗,闯进每一条湖汊,都会有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的惊喜,因此又有“水上迷宫”之称。

有人说鸳鸯湖的水有7种颜色,但那要在不同的季节不同的时间段来欣赏,多彩的树木,阳光经过湖水的吸收、反射和折射,呈现不同的色彩于水面,是大自然最得意的一幅印象派画作吧。

水族—从远古走来的贵族

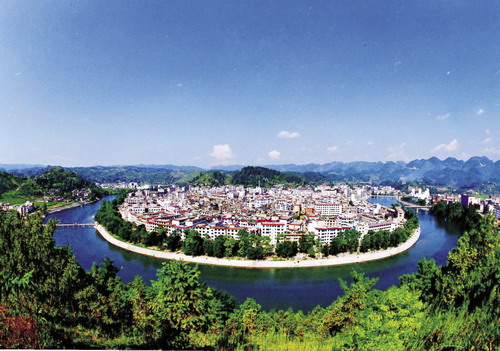

在黔南州的南边,有一个被称作“像凤凰羽毛一样美丽的地方”,这便是中国唯一的三都水族自治县。

秀甲西部的尧人山,万般风情的都柳江,石破天惊的“产蛋崖”,通天彻地的“晴雨石”,左冷右热的“冷暖洞”,黑夜生辉的“月亮树”……三都是一片神奇的土地。这片神奇的土地上,生活着一个勤劳智慧的民族—水族。

泱泱中华56个民族,56朵奇葩并蒂争妍尽显风流。水族,是万花丛中不太惹眼的那朵小花,却一直悄悄的绽放。据统计,到目前为止,全国水族人口约40万,有20多万聚居在三都水族自治县。

“才离殷商时节,

又别岭南百越,

携来祖宗千古文字,

迁徙在夜郎边,

回首望中原,

数不尽的千江水中月”

水歌序曲,道出了水族的渊源。

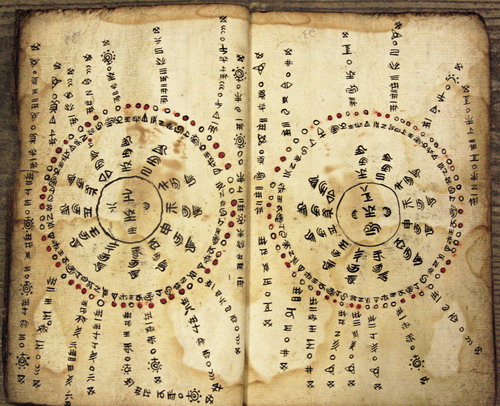

原来,水族并非本地的土著居民,它是一个与大海有缘的山地名族。水族的先民是什么年代,从什么地方迁来的呢?水族流行的传说和歌谣咒语流露,他们的祖先是从南方迁徙来的,与水和海有很深的渊源,而水族风俗中又有许多与鱼有特殊关系的环节,许多学者也认可,水族可能是在广西一带的“百越”人的一支。然而水书文化却推开了水族悠久历史的另一扇大门,水书暗示我们:水族祖先来自中原,是汉族先民的一部分。水族有自己的文字,读音与现代汉语截然不同,而多合中原古音。著名社会学家岑家梧教授《水书与水家来源》著作中说:“水家古文字创制之时代极为古远,可上溯到殷商时代,并与甲骨文、金文有渊源关系”。

的确,现存二百余字的水书仍像汉字早期的甲骨文一样,以象形字、形声字、会意字居多,几乎都停留在类似的甲骨文、金文等原始文字阶段。西南大儒莫友芝先生认为水书是先秦古文字,莫友芝先生研究水书,为人们传递来一个信息“且云其初本皆从竹简过录”。说明水书最早古本也有写在竹片穿成的竹筒上的,这与《尚书》中“惟殷先人,有典有册”的记载是相符的,这让人联想到那久远的历史,那是公元前221年,秦定鼎中原,天幕苍穹寒星钩月,五十万大兵连夜兼程征讨岭南,主将封号叫“尉屠睢”。