![]()

- Accueil

- Médecine chinoise

- Toit du monde

- Cuisine

- Livre

- Proverbe

- Francosphère

- A la chinoise

- Tendance

- Mots clés pour comprendre la Chine

- Aux quatre coins du pays

- Objets d'art

- Sci-Edu

- Environnement

- Personnalité

- Sport

- Tourisme

- Culture

- Economie

- Société

- Focus

- Convergence

- Propos d’expert

- Reportage spécial

- Dossier

- Galerie photo

- Actualité

![]()

La famille Hoa, une famille attachée aux pierres de la Chine

|

|

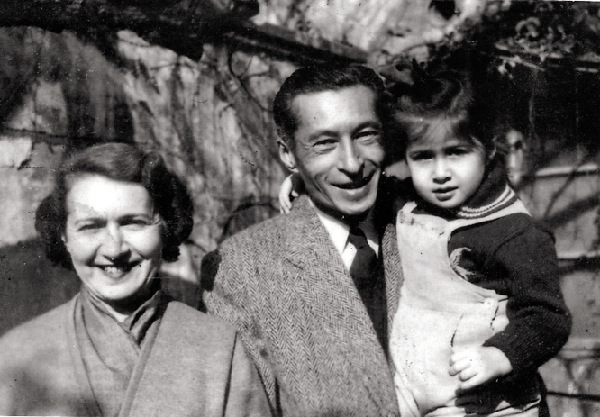

Années 50, Catherine Hoa et ses parents dans leur maison de Beijing. (PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE HOA) |

SÉBASTIEN ROUSSILLAT, membre de la rédaction

Le grand-père, Hoa Nangui fut l'un des premiers Chinois envoyés en étude en France au début du siècle. Le père, Léon Hoa, était architecte en France dans les années 50. Catherine Hoa est elle impliquée dans la protection des hutong de Beijing. Rencontre avec cette famille semblable à un livre d'histoire sur l'urbanisme de la capitale.

Le grand-père, Hoa Nangui

C'est dans le hutong (ruelle) de Shijia que je rencontre Catherine Hoa. Elle me fait découvrir l'histoire de sa famille. Une histoire liée à la Chine, mais aussi à la France. Dès le début du siècle dernier, son grand-père Hoa Nangui est envoyé en France par le gouvernement impérial pour faire des études à l'École spéciale des Travaux publics. « Mon grand-père faisait partie de la première série d'étudiants envoyés à l'étranger par le gouvernement central. Il étudiait alors à l'université impériale de Beijing. Il est parti en France en 1904, c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère, une Polonaise immigrée en France, puis qu'ils se sont mariés. »

Celle-ci continue en m'expliquant que « c'est en 1911, après ses études et deux années de stage à la Compagnie des chemins de fer du Nord, que mon grand-père revient en Chine avec sa femme, passe l'examen impérial pour les étudiants revenant de l'étranger et y est reçu premier. Entre-temps, il publie la traduction qu'il a faite de L'Instruction civique de l'école de Paul Bert, homme politique français du XIXe siècle. Après cela, de 1913 à 1919, il devient ingénieur en chef du ministère des Transports. Par la suite, il travaille à plusieurs reprises sur la ligne de chemin de fer entre Beijing et Wuhan. Il est également directeur pédagogique de ce qui deviendra plus tard l'université des Transports, où il a rédigé un certain nombre de manuels sur les travaux publics, le bâtiment et les chemins de fer, les premiers de ce type en Chine. Ils ont été publiés et ont servi pour les études supérieures de l'époque. Sa méthode pédagogique, fondée sur la théorie avec mise en pratique par des stages, était réellement novatrice en ces temps-là ! Il a également ouvert un musée des Transports, l'un des premiers musées chinois. »

C'est à peu près à la même période que son grand-père achète un terrain à Beijing pour y faire construire une maison. Bâtie selon ses plans, dans un style mixte sino-européen, elle était située dans un hutong qui n'existe plus aujourd'hui, derrière Wangfujing, non loin de la maison du pédagogue Cai Yuanpei et de l'ancienne demeure du chanteur d'opéra de Pékin, Mei Lanfang. La maison, équipée du chauffage central et de l'électricité, possédait un jardin et plusieurs dépendances. « Dans cette jolie maison, on avait un jardin, avec de belles pierres, des arbres, des fleurs partout. Mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir », ajoute Catherine Hoa.

Les débuts de l'urbanisme moderne à Beijing

De 1928 à 1929, Hoa Nangui est nommé directeur du Bureau des travaux publics de Beijing. Influencé par ses études en France et la politique de la République de Chine, il propose plusieurs projets, dont des projets de dragage des anciens canaux qui irriguaient autrefois la capitale, de sorte à ressusciter ce réseau d'eau. « Il propose aussi d'améliorer le système d'égouts de la ville, m'explique Catherine Hoa. Il a fait la percée entre la Cité interdite et la Colline du charbon pour que les habitants puissent traverser d'est en ouest le centre de Beijing, au lieu de contourner la cité impériale, et a dirigé les travaux pour faire goudronner les ruelles de Beijing qui étaient en terre battue. Le parc Zhongshan a également été créé avec son aide, sous la direction de Zhu Qiqian. C'était le premier parc public de Beijing ! »

Hoa Nangui voulait ainsi rendre la ville impériale de Beijing au peuple. Il s'était vite rendu compte, en rentrant en Chine, que Beijing nécessitait de grands travaux d'urbanisme, aussi bien pour l'hygiène quotidienne que pour une circulation fluide. Malheureusement, la guerre sino-japonaise le pousse à repartir en France vers 1937. Hoa Nangui, alors directeur de l'Institut d'industrie et de commerce de Tianjin, refuse de collaborer avec les Japonais. Il ne reviendra en Chine qu'en 1946.

Après l'avènement de la République populaire de Chine en 1949, Hoa Nangui est nommé ingénieur en chef du comité de projet pour la capitale. Certains de ses plans voient alors leur réalisation. Ainsi, les premières zones industrielles de Beijing apparaissent à la banlieue est de la ville, dont les usines de chauffage. Puis des canaux d'approvisionnement d'eau sont percés, et certains réseaux d'égouts sont réalisés. Son projet de création d'une nouvelle capitale vers l'ouest de Beijing, à l'extérieur de la vieille ville, dans le quartier de Wukesong reste pourtant lettre morte au profit d'un plan d'urbanisation plus soviétique, autour du centre-ville et de la place Tian'anmen.

Le père, Léon Hoa et la France

« Mon père, Léon Hoa était parti vivre en France en 1928. Il a fini son cursus dans la même école que son père, en plus de faire les beaux-arts. Et comme mon grand-père, il a trouvé une femme européenne et s'est marié avec elle : ma mère, Irène qui était une Parisienne du XIVe arrondissement. Ils ont eu trois enfants : mon grand-frère, ma grande-sœur et moi. Donc, dans ma famille, on parle français depuis trois générations déjà ! »

Léon Hoa, à la différence de son père, était architecte de formation. Il commença sa carrière en France et fut le premier architecte chinois installé dans l'Hexagone. De 1937 à 1951, Léon Hoa dessine, construit, fait des projets architecturaux. Il devient ami avec des artistes et architectes français. « Il a fait une série de bâtiments en France, dont un collège à Marseilleveyres, un hôpital vétérinaire à Paris, et des reconstructions après les bombardements de la guerre, dans le Sud. Mais il n'a pas eu le temps de voir certaines de ses œuvres achevées qu'il a décidé de rentrer en Chine pour participer à la reconstruction du pays après l'avènement de la République populaire de Chine. Pendant la guerre, il avait participé à la Résistance et lu le livre d'Edgar Snow L'Étoile rouge brille sur la Chine. Il était aussi entré au Parti communiste français.

Une fois rentré en Chine, il travailla d'abord au Bureau d'urbanisme de Beijing comme l'un des architectes en chef, et réalisa l'Hôpital des enfants dont la construction dura de 1952 à 1954. Le style architectural moderne, l'organisation raisonnée et la surface du bâtiment en ont fait, plusieurs décennies durant, l'un des hôpitaux les plus modernes et le plus grand hôpital pour les enfants de Chine et d'Asie. Puis à partir de 1955, il a surtout travaillé comme architecte en chef du BIAD (Beijing Institute of Architectural Design), et ce jusqu'à son retour à Paris, vingt ans plus tard. L'une de ses œuvres les plus connues est le Village du Bonheur : un quartier résidentiel conçu de façon très humaine, à l'opposé du style plus rigide de certains quartiers influencés par l'architecture soviétique.

La campagne des Cent Fleurs, entre 1956 et 1957, au cours de laquelle Léon Hoa fit paraître dans des magazines spécialisés en architecture des articles parlant de modernisme et de projets pour l'urbanisme en Chine, lui valut ensuite l'étiquette de « droitier », dans la campagne « anti-droitiers » survenue en été 1957. Il fut à partir de ce moment-là considéré comme l'un des 500 000 intellectuels qui ont osé critiquer et subit un rejet de la part des autorités, limitant ses possibilités de création. Il critiquait notamment l'accent trop important mis sur les bâtiments administratifs : trop grands et peu fonctionnels au détriment des habitations populaires. Pourtant, il ne se découragea pas et continua d'exprimer ses idées de manière plus discrète, contenues derrière certains détails de ses plans d'architecture. « Mon père était un grand idéaliste, il était rentré au pays alors qu'il commençait à être connu en France, mais il se considérait plus utile en Chine, même si l'environnement politique ne lui était pas toujours favorable. Ma mère, elle, travaillait pour la rédaction française de Radio Chine Internationale. Ma sœur aînée, qui était née à Marseille, avait pris part, elle aussi, aux amitiés franco-chinoises, en participant au tournage du film sino-français Le Cerf-Volant du bout du monde, quand elle avait 12 ans. »

C'est vers la fin de la Révolution culturelle, en avril 1976, que les Hoa décident de rentrer en France. « C'était également l'heure de la retraite pour mes parents. Ils voulaient rentrer en France pour retrouver leurs proches et leurs amis. Je suis donc partie avec eux. Mon père a finalement pris la nationalité française en 1983 et a été honoré en 2002 du titre de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français, pour son travail d'architecte et sa contribution aux échanges entre les architectes français et chinois. Il a publié à Paris un livre intitulé Reconstruire la Chine - Trente ans d'urbanisme 1949-1979, qui a été par la suite traduit en chinois et publié à Beijing. Il recevait régulièrement des délégations chinoises d'architectes qui venaient visiter la France et leur expliquait l'architecture française dans les moindres détails, ce qui lui valut le surnom de "dictionnaire d'architecture". Il s'y connaissait également beaucoup en conservation du patrimoine. Il est mort en 2012, à 100 ans ! » m'explique avec fierté Catherine Hoa.

|

|

Catherine Hoa, « la protectrice des hutong ». (PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE HOA) |

« La protectrice des hutong de Beijing »

C'est le surnom que les gens lui donnent pour le combat qu'elle mène depuis 1997. À son retour de l'étranger, elle découvre que la ville est en plein chantier : « Étant moi-même fille d'ingénieurs et d'architectes qui se sont passionnés pour cette ville, j'étais choquée qu'on ne fasse pas autre chose que démolir pour construire des immeubles hideux soi-disant "modernes" en guise d'urbanisme. Je suis la descendante de "constructeurs", mais aujourd'hui, je déteste le mot "construire", pour la simple raison que pour moi, en Chine, il rime trop souvent avec "détruire". » Au carrefour de la rue Jinbao, où se dressent maintenant de grands hôtels de luxe très prétentieux, Catherine Hoa m'explique : « Avant, d'ici à Wangfujing, il n'y avait que des ruelles. Notre hutong, le hutong de l'étoile rouge, a été démoli en 2005. Notre maison, celle que mon grand-père avait conçue, est sous cet immeuble ! Tout le patrimoine historique du quartier a disparu. Impossible d'accepter cela ! » commence-t-elle d'emblée.

Nous nous déplaçons vers le hutong de Shijia, un des hutong encore protégés de Beijing. « Lorsque mon père est revenu d'un voyage au début des années 60, en regardant par le hublot de l'avion, en arrivant sur Beijing, il avait eu l'impression de survoler "une forêt" tellement la ville était boisée. Deux tiers étaient des jardins impériaux, l'autre tiers était les arbres plantés dans les hutong et les cours des siheyuan (maison à cour carrée). Aujourd'hui, la plupart des siheyuan sont exigus, mal entretenus, certains sont même laissés à l'abandon, et les arbres ont disparus en masse. J'ai même parfois honte parce que mes amis français trouvent que certains ressemblent à des bidonvilles. Ce n'était pas du tout comme ça avant. »

Catherine Hoa m'explique comment elle voit le problème : « Le problème des hutong c'est qu'à partir du mouvement du Grand Bond en avant de 1958, la plupart des propriétaires de siheyuan ont été obligés de ne recevoir qu'un tiers du loyer de leurs locations et de céder le droit de gérer leur maison à l'Office de l'immobilier. Ce système s'appelle la "location par intermédiaire". Ce n'était pas une expropriation, car les gens des villes n'ont jamais été expropriés en Chine comme on le croit souvent. Pour les propriétés citadines, il existe toujours des titres de propriété et des cadastres. Puis la Révolution culturelle a interdit aux propriétaires de percevoir tout loyer et les Gardes rouges les ont même obligés, sous menace de mort parfois, à laisser des gens habiter chez eux et à remettre les titres de propriété à l'Office de l'immobilier. C'était une époque très cruelle. Depuis, les "intrus" ne sont pas partis et les siheyuan ont été remplis de petites constructions dans tous les sens, c'est pour cela que ça ressemble parfois à des favelas et que cela donne prétexte à démolir. Moi, j'essaie de me battre pour que les propriétaires puissent regagner leur propriété, en commençant par les aider à récupérer leur cadastre des années 50 et 60 et à obliger l'Office de l'immobilier à respecter les lois existantes. Ces démarches vont ensemble avec la protection de l'architecture traditionnelle et celle du tissu urbain des hutong. »

Quand je lui demande si son travail de militante lui offre des succès, elle me répond : « Parfois oui, parfois non, mais j'ai quand même réussi à préserver certains hutong ou certaines maisons, soit grâce à des pétitions, soit en travaillant avec leurs propriétaires. Une fois que l'Office accepte de relâcher sa mainmise sur ces siheyuan privés et qu'ensuite les "intrus" sont partis, refaire à neuf, ce n'est pas un problème ! C'est ce que font la plupart des gens qui retrouvent leur bien », m'assure-t-elle.

Protéger les droits des propriétaires

Catherine Hoa se débat depuis une vingtaine d'années dans cet imbroglio juridique empêtré dans l'histoire de la Chine contemporaine et la politique chinoise. « Parfois, si le propriétaire est décédé pendant la Révolution culturelle, son descendant ne connaît même plus l'adresse de leur propriété. Je les aide alors à retrouver l'adresse sur la liste d'enregistrement des biens immobiliers dans des vieux journaux qui datent de 1949-1952. Parfois, quand le quartier entier est déjà rasé, il s'agit alors de réclamer les indemnisations qui n'ont pas été faites, situation qui concerne deux tiers des propriétaires. »

En effet, il paraît que les propriétaires des siheyuan s'organisent pour faire reconnaître leurs droits à la propriété en allant régulièrement à l'Office de l'immobilier pour réclamer les titres et les cadastres confisqués à la Révolution culturelle, et ils demandent à retrouver leur bien, pour les siheyuan qui sont encore debout.

« Depuis que je fais ce travail, de plus en plus de gens prennent conscience de leurs droits et arrivent à avoir une meilleure interprétation des lois existantes. Mon travail ne se limite pas à protester, mais aussi à sensibiliser les propriétaires des villes qui n'ont pas forcément ces connaissances. Pour cela, j'ai participé à des émissions de télévision avec la chaîne Phénix de Hong Kong, et on a fait une série de documentaires avec la Tianjin TV et la CCTV. J'ai écrit un livre, Je refuse de voir disparaître ma ville, et enfin, je rédige régulièrement des articles pour des journaux chinois comme le Southern Weekly ou des sites internet chinois. Je fais ça d'une part, parce qu'émotionnellement, j'ai vu ma maison de famille être détruite, mais aussi parce que j'estime que l'âme de la ville de Beijing, ce sont les hutong, les siheyuan, pas ces immondes immeubles en béton. Si l'on ne fait pas quelque chose pour protéger nos racines, nos fondations, il n'en restera plus grand chose dans dix ans... Les tractopelles sont toujours aux portes de la ville ! » conclut-elle très sérieusement.

La Chine au présent

Société

- Shanghai, nouvelle capitale asiatique de la mode

- Pas sérieux s'abstenir : l'émission « coups de cœur »

- Le thangka et Dorje Dondrup

- Pourquoi une journée de commémoration nationale en hommage aux victimes du massacre de Nanjing ?

- « Il faut être patient et jouer collectif en Chine »

- Les jeux de société : jeux d'extérieur en Chine

- Le gîte français dans le vieux village chinois