前景与挑战

从构想提出到中拉论坛首届部长级会议的成功召开,质疑中拉论坛可行性的声音始终存在。首先,拉共体的33个成员国中,各国的资源禀赋、经济规模和发展水平存在较大差异,地区大国和小国对与中国整体合作的期待值有较大差异,很难协调各方利益;其次,拉共体中有12个成员国是中国的未建交国,如何在中拉论坛的平台上处理与未建交国的关系将成为一个难题;第三,处理中拉论坛与拉美和加勒比其他地区性和次地区性组织之间的关系也是一个难点。

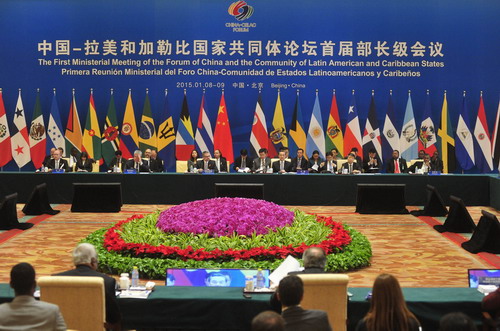

虽然这些怀疑并非毫无根据地猜测,但是,中拉论坛得以实现的基础是双方存在广泛的利益汇合点。中拉论坛首届部长级会议能够成功召开本身就体现了中国和拉共体国家深化合作的强烈意愿。

会议成果文件释放出的信息是用务实合作和创新合作解决可能出现的矛盾,在地区合作平台上的整体合作与国家间的双边合作相互促进;未建交国在申请合作项目时可以得到平等对待;中拉论坛是个开放、包容性的平台,不排斥第三方。因此,总体来讲,中拉论坛的发展前景是乐观的。当然,在落实合作过程中,肯定会发现新问题。新的合作还需要一个摸索完善的过程。

另一种担忧是中国经济发展速度开始放缓,中国对拉美能源和原材料的需求减少,价格下滑,将会动摇中拉整体合作,中拉论坛恐怕会陷入伊比利亚美洲组织目前的困境。

但换一个角度看,这个挑战也意味着新机遇。目前中国经济由高速发展转为中高速发展,也进入转变经济增长模式的重要时期,中国经济在未来一段时期内仍将是新兴经济体的领头羊。中国社科院研究员苏振兴认为,中国经济增长模式转为以内需拉动为主,将会减少与拉美和加勒比国家在中低技术产品方面的竞争,扩大中国进口市场需求的数量和多样性,为拉美和加勒比国家的产业结构调整升级提供重要的市场支持。

另外,中拉经贸合作进入新阶段后也出现了新的重要利益汇合点。在原有合作领域的基础上,双方在基础设施建设领域、金融领域和农业领域的合作潜力巨大。

不过,国内拉美问题专家张森根认为,大机遇将伴随着大挑战。台湾学者向骏也认为,中拉关系已步入危险性较大的“深水区”;由“贸易先导”转为贸易与投资、金融合作并行,需要更审慎地出牌。

这个挑战主要来自中国缺乏大批精通拉美和加勒比事务的人才,对该地区许多领域相对陌生。与美国和欧洲国家相比,中国在拉美“初来乍到”,与拉美和加勒比国家在社会制度和价值观上差异较大。

根据拉美本土民调机构“拉美晴雨表”和美国的“皮尤全球态度”的调查结果,拉美民众对中国比较陌生甚至误解,中国在一些拉美国家中受欢迎程度远低于美国,甚至低于日本。今后中拉合作的深入将在很大程度上受到彼此认知程度的影响。

中国对拉美的影响力不应只局限在经贸层面,而应上升到软实力构建的战略层面,尤其要避免“脚已踏上拉美土地,脑袋还留在国内”。否则可能付出巨大的代价。这将是一个长期的任务。

复杂多变的国际形势带来的不确定性

当前中拉整体合作的进程,除了面临上述内生挑战外,还可能面临大国博弈带来的外部挑战。目前国际形势复杂多变,国际秩序进入力量重组、秩序重建和规则重建的转型期。

美国学者认为,国际秩序又在向地缘政治回归,中国已成为地缘政治的焦点。尽管美国官方也承认,中拉经贸合作促进拉美经济繁荣,符合美国的利益,但对中拉关系发展的猜忌不会轻易消除,以“西半球安全利益”为名的警惕不会放松。

尽管拉共体是由拉美33个国家参加的地区一体化组织,体现了广泛的代表性,但美国仍然认为,拉共体是个意识形态很强的组织。美国更希望拉美国家通过美洲国家组织而非拉共体作为平台来实现跨区域的合作。在今年4月即将召开的美洲国家组织会议上,美国或许会提出新的地区一体化的举措,将增加中拉整体合作的不确定性。

左晓园

外交学院拉美中心主任