坚守“高土崖的头”

吐尔逊·祖农生活的“高台民居”,如今成为了活着的生土建筑遗址,尽管改造后的喀什老城更具民族风情风貌,但是,来喀什旅游的人们还会去“高台民居”的小巷里,寻找久远的西域遗风。

当地人把高台民居称为“阔孜其亚贝希”,意思是“高土崖的头”,因为它建在一片生土的高崖上。

如今这片建筑在古老而又年轻的喀什就像一座孤岛依然挺立在高土崖上。人们之所以来喀什都想看看这片生存在土崖上的建筑群,是因为 “高台民居”是喀什民俗风情遗存最完好的地方,一方面因其维吾尔民俗的多样性和完整性被誉为新疆维吾尔生活的“百科全书”;一方面因其浓郁的异域民俗氛围,成为旅游者体验原生态民俗的“生态博物馆”和“天然大舞台”。

今天的喀什老城经过了十年的修缮维护改造,改造后的喀什老城,让这座历史文化名城更具魅力,老城在改造的过程中不但对原有的历史文化进行了保护和维修,而且还进一步挖掘了和弘扬了老城的历史民俗文化。

也许是对历史的眷恋,如今的“高台民居”在喀什老城的改造中,仅仅是迁走了上百户的居民,并没有进行大规模的修缮改造,仍然保留着历史遗留的风貌。所以“高台民居”如今成为喀什最后的生土建筑群。

“高台民居”面积仅有喀什老城的十分之一,可它却几乎涵盖了喀什老城建筑所有的风情。高高低低的房屋,迷宫似的小巷,高高低低的过街楼,形状各异的堆积,在挤挤挨挨中,看不出街道的肌理,泥巴糊的房屋、古老作坊里的手艺人、围坐在一起一边闲聊一边绣着花帽的妇女,走在小巷仿佛时空穿梭回到了西域的中世纪。

没人能说清楚“高台民居”是从什么时候开始的,它的历史就像迷宫似的小巷扑朔迷离。在“高台民居”的脚下就是孕育喀什老城的母亲河——吐曼河,流淌了千年的吐曼河见证了古老喀什的历史变迁。

生活在“高台民居”的居民,过去大多都依托高崖上丰富的泥土从事烧砖、制作土陶等维持生计。如今,城市的扩展,不再容许在这里烧砖,原有从事土陶生计的十几户人家,现在也仅有几户依靠生土为生的土陶艺人,被作为历史文化遗产的传承人保留了下来。

吐尔逊·祖农就是留下来的几个传承人之一。师范学校毕业的吐尔逊·祖农开始瞧不上父亲流传下来的这门手艺,一直想找一份能挣大钱的工作,但是他又眷恋着在这里生活了半个多世纪的环境。

站在他家的院子可以看到远处的喀什母亲河——吐曼河弯弯曲曲的身影,现代城市生活在河的那一边,喧嚣传不到这里。现代生活和传统的安逸,对吐尔逊·祖农既是期盼又是眷恋。

最终,吐尔逊·祖农最终还是选择了继承着父辈的生计和传承土陶的历史文化遗产。他在父母的小矮屋里生火烧窑,把旁边的一间屋子辟成了展览室。屋子窗户很小,光线很暗,但正好配合他烧制的黄黄绿绿像唐三彩一样的东西,随意画上花纹的碗,或者凝固着流动样棕绿色彩的陶罐,都成为游客最喜爱的产品之一。

喀什烧陶始于3000多年前,主要品种有碗、碟、盘、壶、罐等,其造型古朴素雅,具有独特的民族风格。古老的土陶工艺就是采用高崖上的泥土做原料,制胚、晾晒、上釉、烧制,整个过程没有任何图纸和模板,完全依靠匠人的手感和经验。

随着制造业的发展,大部分土陶制品已经淡出了人们的日常生活。而随着喀什旅游业的发展,人们在这座高崖上发现了这个带着历史气息的土陶,不少游客对这些看似朴拙简陋、却有着独特民族特征的陶制品情有独钟,于是即将消亡的喀什土陶又重新绽放出生命的气息。

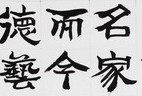

在政府的支持下,这一古老的民间艺术又被挖掘出来,作为古老喀什的历史文化遗产得以保护和传承。吐尔逊·祖农就是作为第六代土陶传承人,今天依旧坚守在这片他生活了半个多世纪的高土崖上,并获得了国家政策的支持。

朱明俊:新疆日报记者