非物质文化遗产是人类在长期历史进程中,世代传承的人生礼仪、活动、庆典、体育和竞技,以及有关生产、生活的习俗。它依托于人本身而存在,以声音、形象和技艺为表现手段,并以身口相传作为文化链而得已延续。

是指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物手工制品等)和文化空间。非物质文化遗产包括:在民间长期口耳相传的诗歌、神话、史诗、故事、传说、谣谚;传统的音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、木偶、皮影等民间表演艺术;广大民众世代传承的人生礼仪、岁时活 动、节日庆典、民间体育和竞技,以及有关生产、生活的其他习俗;有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践;传统的手工艺技能;与上述文化表现形式相关的文化场所等。更多 >>

尤文凤,现年60岁,赫哲族民间艺人,黑龙江省同江市街津口乡渔业村村民,15岁起随母亲尤翠玉学习鱼皮制品工艺,能独立完成从剥皮到成品的制作过程,是国家级非物质文化遗产项目赫哲族鱼皮制作技艺的传承人。鱼皮服饰图案的色彩和肌理依顺物性 ,充分体现出中国传统文化的"材美"观念 ,以及渔猎文化的特色。她的鱼皮服饰等主要作品被中国、日本等国的多家博物馆收藏。

鱼皮衣。"鱼皮衣"是赫哲族中最具特色、最为显象性的服饰,也是识别这一民族唯一的标志,它起着族徽的作用。其精湛的鞣制技艺堪称一绝,虽制作繁琐,但有很强的艺术性和实用 性,蕴含着丰富的文化内涵。历史上的赫哲族人以渔猎为生,因为没有棉麻织物,而生活环境中的鱼类资源又很丰富,聪慧的赫哲族人就地取材发明了用鱼皮制做衣服、鞋帽、被褥等,就连缝制的线也是鱼皮做成的,因此他们又被称为"鱼皮部落"。更多 >>

吴水森生于1948年,是万安罗盘制作工艺的第七代传人,2009年6月被国家文化部命名为国家级非物质文化遗产项目——万安罗盘制作技艺——的代表性传承人。

古罗盘制作。罗盘(又称罗经)是航海、航空、勘测、旅行和军事等不可缺失的利器。在现代社会生活的许多方面仍然起着重要的作用。它也是中国传统风水先生们勘寻吉宅的法宝。是中国古代四大发明之一指南针的延续和发展,包括航海罗盘、罗盘和日晷数种。更多 >>

次仁,西藏日喀则市仁布县人,是江嘎尔藏戏唯一的继承人和传唱者。次仁14岁开始唱藏戏,没上过学,靠着记忆,《文成公主》、《诺桑王子》、《郎萨雯蚌》等八大藏戏的台词和唱腔,他记得一清二楚。他还靠着平时的观察和揣摩,摸索出了很多表演不同角色的心得和技巧。按传统习惯,只有男子才有资格演唱藏戏,因为"女子到20多岁要嫁出去,会造成演员队伍的不稳定,而男子通常不离开自己的村子。"

藏戏的藏语名叫"阿吉拉姆",意思是"仙女姐妹",是以民间歌舞形式表现故事内容的综合表演艺术,其产生距今已有600多年历史,比被誉为国粹的京剧还早400多年,被誉为藏文化的"活化石"。藏戏与宗教有着深厚的渊源,并受到中原文化和印度文化的影响。藏戏主要是在宗教节 日、民间喜庆场合演出。藏戏中使用的面具造型多样、生动传神,服饰丰富多彩,具有鲜明的高原雪域特色。更多 >>

陆耀祖,苏州吴县香山人,祖上世代为香山帮建筑匠人,国家级非物质文化遗产项目香山帮传统营造技艺传承人。他继承了中国传统古典建筑技艺,不仅在实际操作中,更重要的是在传统风格、法式要求上得到传承,同时还博采众长,灵活动用。他参与了著名寺院寒山寺的大修,苏州天平山乐天楼复建、苏州灵岩山钟楼大修等项目。1999年他主持在美国建造了"兰苏园"(Lan Su Chinese Garden)。

香山帮传统营造技艺。苏州的香山位天太湖之滨,自古就出建筑工匠,他们擅长复杂精细的中国传统建筑技术,因此又被称为"香山帮匠人"。从独具匠心的苏州古典园林,到气势恢弘的北京皇家宫 殿,数百年来,苏州香山帮匠人的精湛技艺代代相传,香山帮匠人的杰作苏州园林和明代帝陵均被列为世界文化遗产。更多 >>

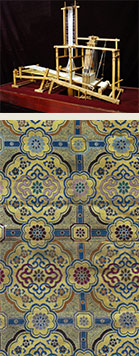

73岁的钱小萍是国家级非物质文化遗产宋锦织造技艺的传承人。她"复活"了濒临绝技的宋锦技艺,创建了中国第一所丝绸专业博物馆——苏州丝绸博物馆,同时,她也是中国第二代纺织人造血管的发明者。更多 >>

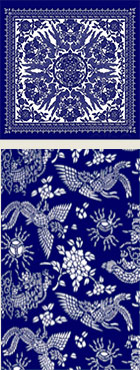

吴元新,1960年出生于江苏省南通市启东县,2006年,被评为国家级非物质文化遗产蓝印花布传承人,他出版有《中国蓝印花布纹样大全》、《中国蓝印花布》、《蓝印花布》等专著,他设计的作品被国家博物馆、中国美术馆等收藏。更多 >>

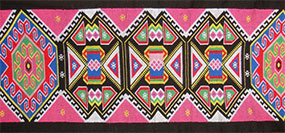

刘代娥, 1955年出生在湖南省龙山县捞车河村一个普通的土家族家庭里,其祖母彭妹是当地有名的土家织锦艺人,12岁那年,刘代娥正式跟随祖母学习织锦技艺,高中毕业后在家从事专业织锦...更多 >>

今年62岁的莫厌学出生于苗族一个制作芦笙的家庭,从17岁开始,他就继承家业跟随父亲学习芦笙制作,在几十年的实践中,他不仅传承了先辈的芦笙制作技术,还摸索了一套全新的制作方法,他制作出的...更多 >>

甘而可,安徽黄山人,生于1955年。甘而可懂绘画、善木工、会雕刻、精设计,漆艺遵循纯正的传统技法。经过近30年的不断探索、创新和实践,他使濒临失传的徽州传统髹漆技艺"菠萝漆"(又称犀皮漆)更多 >>

刘泽棉,中国工艺美术大师,广东省佛山市石湾人,出生于1937年,石湾陶艺世家刘胜记第四代传人。师承叔公刘佐潮,并深受刘传等名家的影响。2007年被评为国家级非物质文化遗产代表性传承人。

石湾陶艺。广东的石湾陶瓷早在新石器时代晚期的贝丘遗址中已揭开其烧陶的历史序篇,石湾出现大型窑场的历史最迟可上溯到唐朝。石湾的艺术陶塑,俗称"石湾公仔",是在日用陶瓷高度发展、商业流通活跃繁荣的基础上产生的,它来源于日常生活,分为人物、动物、艺术器皿、山公盆景(微雕)和建筑园林装饰等五大门类,它以粗犷、质朴、率真的审美风格,兼具艺术性和实用性,成为岭南文化的代表之一。更多 >>