山南镇小井庄这块热土作为中国农村包产到户发源地之一而载入史册

土地从分散承包再次集中流转给公司经营,昔日的农民不仅成了农业企业里的产业工人,还把农业生产的内涵深入挖掘,通过一、二、三产业并举,在昔日贫瘠的土地上建设起美好的新家园。这个代表了中国农村新的发展方向的乡镇,就是合肥市肥西县山南镇。

包产到户见成效

在山南镇小井庄村村头,有一座“中国农村包产到户纪念馆”,展现了30多年前中国农村包产到户的那段历史。

34年前,与其他地区一样,山南也是实行人民公社制度:农民们每天根据生产队干部的指令上工、下工,集体劳作,统一分配,农民没有生产积极性,很多人出工不出力。时任小井庄会计、今年73岁的李祖忠,作为事件的亲历者,对有关包产到户的一切他都记忆深刻。“包产到户是1978年大旱时候,庄稼青黄不接,大家伙都饿坏了。”李祖忠回忆说。

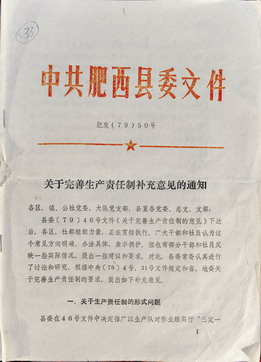

1978年9月15日,当时的肥西县山南区委书记汤茂林在山南的黄花大队讨论试行包产到户,没想到临近的小井庄大队的21户98名村民闻风而动,9月23日就迫不及待地把全队的153亩田地悄悄地分了。

山南包产到户的尝试,得到当时安徽省委书记万里的支持,省委决定允许山南进行包产到户试点。

1979年,山南区获得了空前的大丰收,仅夏季小麦总产量就比1978年增产了两倍,上缴国家1980万斤,而没有包产到户前,山南区每年午季只能上缴国家小麦100万斤。

第二年,万里亲自到小井庄村来实地调查包产到户的效果,“看到家家都囤里有粮,这才相信”,李祖忠对当年万里到村里调查记忆犹新。万里当年曾在他家的茅草屋里开会。

对于这段历史,《中国农村改革发端》一书中写道:“肥西县农民的这一创造,从根本上改变了农业生产的经营模式,而这一方式影响了江淮大地,触动了中国农村改革。”1979年,很多省到肥西县来取经;北大、清华、中科大的教授专家也来到小井庄,开始研究包产到户的成功经验。

邓小平1980年5月31日《关于农村政策问题》谈话中也明确肯定说:“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方,搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。”