烟波渤海湾,海河入海口,一片繁忙的港湾。这里就是处于亚欧大陆桥东端起点、京津城市带和环渤海经济圈交汇点的中国最大人工港——天津港。

沧海横流,岁月不息。新中国成立六十年来,这个曾经航道淤积、破烂不堪的小港,经过几代天津港人的拼搏奋进,现已成为中国北方第一、世界第五的国际深水大港,向世人展示了一条向世界扬帆的港口科学发展之路。

“世界一流大港”浴火重生

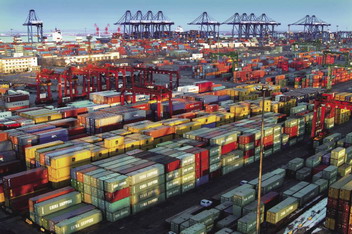

一组数据显示了天津港在新中国港口发展中的卓越成就:2008年,天津港货物吞吐量突破3.56亿吨,居世界港口第5位;集装箱吞吐量突破850万标准箱,列世界集装箱港口第十四位,已经成为中国北方重要的对外贸易口岸和连接东北亚与中西亚的纽带。

然而60年前,历经战火的天津港,曾长期失于疏浚,航道阻塞,船舶难行,全港仅有5座年久失修的5000吨级码头,陆域面积仅0.18平方公里,几乎成了死港。

新中国成立以后,经过三年恢复性建设,1952年10月17日,天津港重新开港。开港一周后,国家主席毛泽东亲临天津港,毛主席指示“我们还要在全国建设更大、更多、更好的港口”。当年,天津港人在没有大型机械和先进设备的情况下,硬是用滚木和撬棍实现了货物吞吐量74万吨的骄人成绩。50年代末至60年代初,顶着三年自然灾害的巨大困难,天津港完成二期扩建工程;70年代初,为解决压港压船问题,按照周恩来总理提出的“三年改变港口落后面貌”的精神,完成了第三期扩建工程,到1974年重新开港二十二周年之际,天津港货物吞吐量突破了1000万吨。

1984年6月10日,经党中央、国务院批准,天津港在沿海港口中率先实行了“双重领导、地方为主”的行政管理体制和“以港养港、以收抵支”的财政政策,成为了中国港口改革破冰的“第一人”。在这期间,天津港将27公里长的单航道拓宽为双向深水航道,有效缓解了港口压港压船问题,并相继开辟了煤炭等大宗货类进出口业务,先后建成了全国第一个集装箱专用码头、率先开展了集装箱大陆桥运输、合资兴建了中国第一家商业保税仓库……这一时期的天津港货物吞吐量已由改革开放初期的1000多万吨猛增至近3000万吨。

1986年8月21日,当邓小平同志视察天津港时兴奋地说:“天津港下放两年来,经济效益显著提高。人还是这些人,地还是这块地,一改革效益就上来了。无非是给了你们权,其中最重要的是人权。”一席话,不仅充分肯定了天津港的工作成绩,而且深刻地揭示出改革开放是天津港发生巨变的根本原因。