一张“白描”,通天尽人

上世纪80年代,赵卫步入中国画坛,在前辈李可染、张仃、叶浅予等大师的指引下,开始研读传统,师法自然,并吸收了许多现代艺术的元素,使自己的山水画自成一格,独领风骚。

“八五新潮”美术运动之后,当中国画坛开始了关于是否“穷途末路”的辩论与思考时,许多有思想的画家从盲目追随西方艺术的浪潮中冷静下来,重新思考中国画的传统艺术精神与法则,并努力开拓实践,创造新时代的山水画艺术,赵卫就是其中的一位。

1987年,中国画研究院召开学术研讨会,就当时中国画“穷途末路”说,展开了长达3天的大讨论。与此同时,中国画研究院举办了陈向迅、赵卫、陈平、卢禹舜4人的山水画展,简称“四人山水”展,引起了学术界不小的轰动,大家从他们的作品中读到了传统中国画的生命力和当代中国画的学术成果。而当时年仅30岁的赵卫已经跟随张仃学习中国山水画多年,并跟随老先生完成了1984年的北京“地铁壁画工程”中的两幅山水巨制《大江东去图》和《燕山长城图》的创作。在张仃的指引下,他画了许多焦墨与水墨的山水写生,北京一带几乎跑遍。最重要的是,他接受的不只是老先生的学问技法,而是他对于道艺人生的修养和品格的重视。

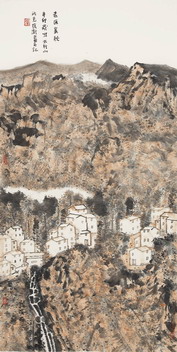

一张八尺整纸的白描,树石坡塘房舍庄稼,一点一线,一勾一勒,绝无苟且。通贯于全幅的那种平和、朴素、含蓄、静穆之气,能让人感受到画家绝圣去智、坐忘通神的“心斋”工夫。

王鲁湘如此评价赵卫:一个艺术家有这样的定力,至少在临纸作画时能保持这样一种可贵的静气,本身就可以营造一个“心远”的氛围,从而使自己的笔墨立正在玄思静观的精神层面。

山水画实处易而虚处难,要想山水有所大成,必须先画实后求虚。赵卫的留白极讲究,或飞泉、或流瀑,都让人们联想到了山间的无穷变化。他处理白的形态虚实极自然,无有任何的矫揉造作,甚至在画面上空白的闪烁跳跃也极富于间奏感。

画家张士增认为:“如果我们试着总结一下赵卫成功的原因,我认为第一点是因为他始终在学习传统和领悟传统。他作品中的全部现代意识、样式或状态,基本上都是源于传统或出于传统的。”

“给自己出难题”

艺术是天才的事业。天才的定义是悟性加勤奋。赵卫的悟性和勤奋是有口皆碑的。

赵卫“长期修养,偶然得之”,他虽然仍属年青画家,却达到了颇高的层次,在张仃看来,“决不是一日之功。”

古人说:“人品不高,用墨无法”,赵卫的艺术实践,从正面证明了这一论断。近年来很多画家抗拒不了“不正之风”的侵袭,粗劣作品、冒牌赝品泛滥成灾。在这种形势下,仍有不少有民族感情,有时代精神,有使命感的画家认真对待艺术,经过不断探索,出现了不少艺术上新而素质高的作品。张仃认为,赵卫是脱颖而出的一位。

王鲁湘如此评价赵卫的师承,“仔细分析赵卫各个时期的作品,不难看出他对张仃、龙瑞、姜宝林、王镛诸人画风的悉心体会,然而他并没有专师一人。他从每人那儿叨一口来营养自家身体。”

他分析说,赵卫从张仃焦墨中主要是意领其气骨雄苍的气质和对生活饱满昂扬的投入态度;从龙瑞那儿,他感染了某种自身素质中缺水的“浑”劲,于是一上手就较为放肆洒脱;从姜宝林那儿,他悟到中国山水画平面构成二度空间的符号化前景,思索着如何把激情的笔墨组织在理性的构成之中;从王镛那儿,他体会到潇洒落拓的文人笔墨依然魅力无穷,于是就有勇气拒绝特技的诱惑。

这几人都是主张中国画要以笔墨为体的“笔墨派”中坚人物,但又不是那种笔墨冬烘先生;他们坚守笔墨在中国画中的文化感染力,强化这种感染力,却又丝毫不为笔墨程式化而束缚自己的艺术创造力。

“毫无疑问,这些当代中国山水画坛的实力派画家,对赵卫绘画的‘筑基’起了培本扶正的作用。”王鲁湘说。

李可染先生曾给他的弟子们取名“苦学派”。王鲁湘认为,“苦学若不与悟解相结合,终究无成。”

赵卫的勤奋是苦学加悟解,用他自己的话说就是“懂事”。他至今牢牢记住当年张仃说过的话,“给自己出难题”。一方面有一股不信邪的劲,不信有攻不下的难题;一方面贵有自知之明,清楚知道自己的短处何在,哪部分缺就楞画,猛攻一段,必有所成。他告诉王鲁湘:因为没有上过美院,必须付出更多。美院毕业的人,怎么画别人都不会说,而他则要有承受多种批评的准备。王鲁湘认为这就是“懂事”,“赵卫‘懂事’,所以他出息了。”