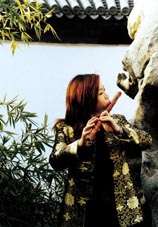

音乐也是一种诗,她叫诗翩,为学音乐翩然而至大陆,四年之后她想来留下来发展,并称这是“个人式的回归”……

踏诗而归

踏诗而归

李诗翩:台湾高山族,在6个姐弟中排行老二。4岁开始学钢琴,10岁进戏校学拉京胡,以后就改学吹笛子。19岁第一次出国,也就是回国。考入中央音乐学院竹笛专业,得过奖,今年大学四年级。

来北京过生活

四年前,我想上世界上最好的音乐学校学竹笛,这自然就是北京的中央音乐学院,于是我断然与在台湾初恋的男朋友分手,通过考试来北京就读于中央音乐学院民乐系竹笛专业。因为很小就上了戏校,独立生活,所以我的性格独立而且决断,有些像男性。

不曾想来北京以后,自己却越来越女性化,就像我的许多在北京的台湾同学所感受到的,刚来的时候因为想家一个月哭一次,后来逐渐变成一个星期哭一次。人说女孩子越大越不坚强,性格里母性的因素越来越多,容易多愁善感;再有就是在北京闯天下真的不容易。

有一次我把护照和台胞证弄丢了,这给我带来了好大的麻烦,曾被困在香港,回不了台湾,也回不了大陆。

大二时,在除夕夜,我因肾结石住进了医院。当时肚子疼得让人害怕,我又怕急诊室的大夫不负责任,一到医院就说我是台湾人,于是马上被推到了外宾病房,那里的一切与在台湾一样,而治疗结束后,一看帐单我却发现是一个天文数字。

我虽然来自台湾,但我的家境并不富裕,在北京我看到许多留学生,包括台湾来的学生可以当“大爷”,家里供给他们足够的钱读书,闲时泡吧、卡拉OK,而我是来生活的,一来我想体验北京人所过的生活;二来我要自己养自己。

父亲由于种种原因,在我上大二的时候出家了;母亲在我上大三的时候出车祸去世了,我们家的两个顶梁柱就这样连续倒塌下来,因此从大四开始,我不能再向家里要一分钱,必须自己筹集学费。

我尝试过很多可以挣钱的工作,开始是伴宴,一次三个小时只挣60元,后来随着接触的人多了,我的机会也多起来。因为我喜欢广告策划,所以帮助广告公司做过这方面的事情。听起来好像不务正业,但我在这方面颇有感觉呢,比如我曾给河北廊坊的一个小区起名叫“城市望点”。

昨天是我的毕业考试,同学们都有家长和亲朋好友前来助阵,而我没有,演出结束后大家一起吃火锅,别人的笑容都是发自内心的,非常轻松,而我的心底却强烈地感到自己是一个离乡妹子,酒杯里溢满了乡愁。

我在北京的台湾朋友非常少,我有意识不把时间和精力放在家乡的人群里,我的性格是往外走。但我还是成了台湾学生的“救灾中心”,每天要接许多咨询电话,因此我想对出来的家乡人说,应该尝试着自己面对问题;也想呼吁大陆出版一些切实帮助从异地来大陆生活和发展的人的书籍,小到买东西,大到找工作,还有婚姻问题等等,他们来大陆不是旅游,而是长期地生活。

这几年在北京我搬过11次家,而今搬到了南城,当上了“南城公主”。这里更安静,节奏也慢,又不堵车。我有一个自私的小心愿,希望北京保持传统,不要发展太快了,像皇城一样四四方方,如果大家都浮动起来,北京就倾斜了。我喜欢人情重些、节奏慢些的生活。可以在小商贩间边溜达边侃价。

就在几个月前临近毕业分配的时候,我下决心留在北京了。因为我在这里经历了许多磨练,思维和行为都越来越像北京人了,如果回去反而不能适应。而且我喜欢北京,喜欢北方的饮食,包括炸酱面。

先成家,后立业

在大学生活的前两年,我很单纯,心里只有艺术,甚至想一辈子嫁给艺术,嫁给事业,并且在大三就修完了学分。接踵而至的家庭变故使我开始重新思考自己的未来。

在大学生活的前两年,我很单纯,心里只有艺术,甚至想一辈子嫁给艺术,嫁给事业,并且在大三就修完了学分。接踵而至的家庭变故使我开始重新思考自己的未来。

我羡慕内地的同学,他们很小就学艺术,家里有很好的条件,只要一年一年地练琴,很自然就走上了艺术家的人生道路。当然他们都才华横溢,具备毕生从事严肃音乐的能力,那是一个很高的境界。而我却不具备他们的专注,我的性格更活泼好动,爱好也广,喜欢接触社会和人;现在又没有良好的家境作支撑,所以后来我基本上打消了搞严肃音乐的念头。

大四以后,我把许多时间用在广泛接触社会方面,此时学校生活变成了我生活中的一小部分,而我的老师一直想把它还原成为我的全部。

我热衷于新民乐,也就是民乐与西洋器乐结合,以民乐的形式演奏西洋文化背景的音乐,比如用笛子吹拉丁乐,而我相信自己能把两者结合得更完美。我自己就是不同文化的结合,我是高山族,懂得高山族的音乐,想在笛子方面尝试着将不同文化融合起来。因此近期我将许多精力用于制作我的新民乐,与制作公司、经纪人、作曲家谈判,没有人合作的时候,我就自己作MIDI。

这期间,我发现内地许多年轻人不喜欢传统文化,我想是那是因为十年的“文化大革命”对传统文化造成了极大伤害,它的影响延续至今。而在台湾,人们认为传统的东西更为深刻,也更为稀奇。我想要做的实际就是包装传统文化。要想实现自己的理想还有很长的路要走,遇到困难更是常有的事,每当这时,就特别希望有个可以倾诉的人,所以我想先成家。

有了这样的想法,真正把它当作一件事认真履行的时候,我发现它比立业还难。我感到两岸婚姻,同样有不同文化背景之下的交流与沟通的问题。比如,曾经有一个男人对我说,元旦以后我们一起过吧,我已经30岁了,家里人很为我着急。我觉得不可理解,人生大事怎能把家里人的要求看成第一位?而我非常羡慕王府井大街上推着小孩逛街的外国人,我觉得这才是家——有共同的时间,共同的活动,共同的闲适的感觉。从我接触的人和事,我发现内地有的老板不愿把家与事业安在一个地方,为了事业不受干扰,他们宁愿牺牲家庭生活,两地分居,这也是我不能接受的。

台湾与北京,差异到底有多大?

在我看来,台湾与北京差异实在太大了。

就拿吃饭来说,在台湾吃饭纯粹是个人私事,而在北京吃饭可以解决很多事情,甚至公事。在处事方面,台湾人很直接,喜欢尽快把结果告诉对方,而在北京我感到办一件事要绕许多弯子。有一次,我与人谈自己未来在音乐方面的设想,他听了以后,先给我算命,然后说我不适合自己独立承担。第三,也是我感触最深的方面,如同我接受的音乐教育,北京注重系统和专业性,这使许多人具有比较深的内涵和功底,而台湾,尤其是学校艺术缺乏对系统的尊重,显得更灵活,比如一个人想搞广播工作,很容易开始,但壮大就很难了;而在北京开始难,壮大却相对容易。我觉得这就是文化,无论盖多少大楼都不能消失。

台湾人讲人情味,彼此间较为坦诚和透明,甚至公开自己的隐私,人与人的关系简单,就像一条很短的食物链;而北京的人际关系是一张大网,或者像一条很长很长的食物链。

我相信两岸之间不会动武,因为现在两岸经济文化等民间交往太多太多了,到了切不断的程度,在北京我常听到某某嫁到海峡那边去了。我觉得现在的两岸关系就像有着事实婚姻的一对夫妻,就差一纸证书了。

今年春节不能回台湾与家人共度,在此把这些心里话告诉他们,我们“天涯共此时”吧。

(侯瑞丽采访并整理)