汉风汉韵驻汉中

东平

这里,是一片古老的土地,令人触发怀想的地方。

这块古地――汉中,坐落于陕西省西南部,背倚秦岭,面对巴山,一条汉水贯穿其间,滋润着千里沃土,也造就了“汉中”一名的来由,据《史记》等记载,汉中,“以汉水为名”。

一踏进古老的汉中,人也仿佛变古了。漫步岁月悠远的“汉地”遗迹间,感受朴拙浓厚的“汉风汉韵”,思“汉”之幽情不禁在心头翻涌与撞击。

古汉台,汉朝基业的象征

在汉中,我来到了坐落在市区东南隅的古汉台,它是汉中市的标志性建筑,久负盛名。

踏着一级级青石台阶,登临恢宏伟岸的汉台,这里俨然是一座集仿古建筑、博物馆、古典园林、碑廊、碑刻展厅等为一体,内涵丰富,文物价值极高的大型古代建筑群落。

倘佯其间,仿佛在历史的走廊中散步,特别是置身于望江楼前一块刻有“汉台”两个苍劲大字的巨石前,让人不觉倍生怀古之情。

史载,汉高祖元年(前206年)正月,“项羽自立为西楚霸王,都彭城。更立沛公(刘邦)为汉王,都南郑(今汉中市)。刘邦于是年4月来汉中,8月,用韩信“明修栈道,暗渡陈仓”之策,五年灭楚,统一全国,建立朝号,仍用“汉”字,名曰“汉朝”。以汉中为“始封之地,兴王之所”。

汉台形成于西汉之初,高祖刘邦立国后 ,汉中太守田叔便在此“置名材,立宫室”,为刘邦建造了行宫。行宫具典型的秦汉宫廷模式,又名七星台,坐北朝南,分三个台级。后人把它视为汉朝基业的象征,称之为古汉台。

两千多年来,古汉台成为人们缅怀和凭吊汉高祖刘邦业绩的圣地,北宋张少愚有“留此一杯土,犹为汉家基。”的诗句流传后世。

斗转星移,物换景迁,汉时的建筑几乎销蚀殆尽,难觅真踪。但“勋业已成陈迹去,江山留给后人看”。古汉台,这块古老的龙兴之地,仍能引发人们联翩的思绪,给人历史的沉思与教益。

拜将坛,不拘一格降人才

在汉中,还有一处与古汉台息息相关的汉代遗迹――拜将坛。

出汉中新南门,沿桐荫道西行,便见一处苍松翠柏,亭台入目的景观,这就是当年汉王刘邦拜韩信为大将军之处。

步入拜将坛,柏松映衬下的南台前,两块高大的石碑矗立着,其中右侧为著名书法家舒同先生题写的“拜将台”三个大字。沿石阶而上,便是四方形高耸的南台,坛场中央为韩信大将军的石塑,左手握剑,右手托印,再现了当年“登坛威望一军惊”的大将风姿。

南台后面是一飞檐翘角,造型别致的祭亭,石柱上镌刻着历代名人的诵咏诗文,其中明代瑞王有诗曰:“高祖筑坛拜将帅,天佑汉室帝业开”,这些题诗仿佛向游人陈述着拜将坛历史的沧桑。

公元前206年,汉王刘邦与项羽争夺天下,接受萧何举荐,准备任用韩信为大将军,统领三军。萧何向刘邦建议:大王平素举止粗鲁,对人傲慢无礼,如今要任用韩信为大将军,却像呼唤小孩子一样,这怎么行?当初造成韩信不辞而别,就是这个原因。我以为,大王应当选择良辰吉日,自己先作斋戒,表示诚心,然后设立坛场,举行隆重的拜将仪式,才可以。刘邦乃命人起土筑坛拜将,对韩信授予重权。

正是这个拜将坛,把雄才大略的韩信推上了2200年前的政治军事大舞台,此后他逐鹿中原,叱咤风云,协助刘邦打败了项羽。拜将坛,实际上成了西汉王朝的奠基台。

拜将坛祭亭下西侧,是一“夜影神碑”(无字碑),碑体经两千年风雕雨琢,构成了神秘的天然石刻国画。虽其貌不扬,却历史悠久,是中国最早的无字碑。据史料记载,汉王十一年,高祖卧榻思韩信,为慰忠魂,钦赐红色发光宝石一方,萧何奉旨竖此碑,后有碍吕后淫威,未刻碑文。初立时,碑身夜晚发光现影,传闻是韩信的魂灵附其碑,祭拜者众。

祭亭下东侧有一汉代巨型石龟,造型粗犷,神态逼真,乃刘邦修筑拜将坛时的奠基碑座,碑身虽轶失,但“千年石龟”,岿然横卧,守护着将坛。

拜将坛,既是刘邦“不拘一格降人才”、任人唯能、任人唯贤的标志,也是萧何富有“伯乐”精神,善于识别人才的活证。正是他们这样的胸襟和气度,才得以成就了西汉王朝的辉煌伟业,历史的教益值得我们后人深思。

2200多年来,拜将坛栉风沐雨,几经兴衰。至20世纪80年代,汉中市政府多次对拜将坛进行了维修,使之成为汉中一处著名的历史胜迹。

蜀道上,世界最早的人工隧洞

在汉中访“汉”,不仅可以重温千年汉朝大业的创建,感受刘邦、萧何、韩信等历史英杰的气魄与风采,还能领略东汉开通的蜀道褒斜栈道上,劳动人民的聪明智慧和不朽创造。

提起蜀道,人们自然会想起李白笔下的“蜀道之难,难于上青天”。蜀道一般泛指入蜀的路径。雄伟的秦岭山脉,横亘天地间,将南北一分为二,自古以来是中原通往蜀汉的险阻,称“北障之害”。古人不屈不饶,披荆斩棘,在千山万壑中寻找通道,经过历代前仆后继的开拓,越高山、险峰、洪流、沼泽,建成了一条自关中逶迤而到汉中的通道,这就是“褒斜栈道”,诸条蜀道中最著名的一条。

褒斜古栈道贯通秦蜀,全程500余公里。栈道始建于春秋,兴盛于两汉和隋唐,栈道至盛时,路面平阔,可行车马,五里一阁,十里一亭,三十里一驿,500里大栈共约有各类建筑6000余个,其势壮伟恢宏!

褒斜古栈道贯通秦蜀,全程500余公里。栈道始建于春秋,兴盛于两汉和隋唐,栈道至盛时,路面平阔,可行车马,五里一阁,十里一亭,三十里一驿,500里大栈共约有各类建筑6000余个,其势壮伟恢宏!

褒斜栈道成为当时军事、邮政、商贸运输的重要道路,为沟通中原和西南的交往,促进中国统一,发展经济贸易,增强各民族之间的团结发挥了重要作用。特别是历代战争中,栈道之用更显其大,古栈道上演了多少幕历史活剧:“萧何月下追韩信”“火烧栈道”“木牛流马出关中”皆牵魂动魄,脍炙人口……

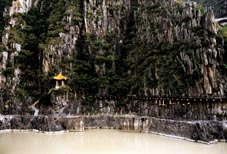

在褒斜道上的褒谷口北3公里处,绝壁陡峻,山崖边水流湍急,很难架设栈道。为了打通道路,古人在东汉永平年间(公元)开凿了一段穿山隧道,行人车辆通行无阻,古称“石门”。

文物工作者曾仔细考察过石门隧道的内壁,光滑平顺,几乎没有斧、凿、钻等工具留下的痕迹。在当时火药尚未发明的时代,石门是采用什么方法开凿的呢?原来是用火烧水淬的方法破石开凿而成。

山高林茂的褒谷提供了取之不尽的木材,用作燃料,配以简陋的鼓风设施,煅烧山崖,再向灼热的崖面泼水,使其骤然冷却,自然酥裂,然后再用铁制工具剥离,一段段渐进。就这样,汉代劳动人民用智慧、汗水和创造精神,在1900多年前成功开凿了这一伟大工程。

在中外历史上,也有早于石门开凿隧道的记载,但这些隧道仅能供人穿行,不能通行车辆。因此我们可以说,石门隧道是世界上最早的人工开凿的通车隧道。它同中国古代诸多的发明创造一样,是中华民族对世界文明的伟大贡献。

经典石刻,“石门汉魏十三品”

石门的开凿,不仅是中国古代交通史上的一个创举,而且于漫长的历史岁月中,石门隧道内壁和南北数里的险坡、断崖和褒河中,自然形成了一条丰富的摩崖石刻长廊,分布的摩崖石刻、碑碣等多达177种,仅石门内壁上就刻有34种。上自汉魏,下至明清。这条石刻长廊穿越历史隧道,流传下来,它们铭记着古代先民们千百年来在这条蜀道上不断进取的业绩,犹如刻划出历史脉络的丰碑。

在这条石刻长廊中,有汉朝至南宋的十三种石刻最为出类拔萃,世称石门汉魏十三品。其中《大开通》一碑被称为“陕南第一古石”,是中国现存最早的东汉摩崖石刻,它全面记述了东汉永平六年――九年(公元63-66年)开通褒斜道的历史经历,这些记述多是史书上阙载的,具有极高的史学价值和文学价值,从书法史来看,石门汉魏十三品又是书法艺术的杰作,是篆书向隶书过渡的重要实物资料,从中可以看出中国古代书法的演变进程。

在这条石刻长廊中,有汉朝至南宋的十三种石刻最为出类拔萃,世称石门汉魏十三品。其中《大开通》一碑被称为“陕南第一古石”,是中国现存最早的东汉摩崖石刻,它全面记述了东汉永平六年――九年(公元63-66年)开通褒斜道的历史经历,这些记述多是史书上阙载的,具有极高的史学价值和文学价值,从书法史来看,石门汉魏十三品又是书法艺术的杰作,是篆书向隶书过渡的重要实物资料,从中可以看出中国古代书法的演变进程。

十三品中,有曾刻于褒水中大石上的“衮雪”二字,相传为魏王曹操所书,笔力遒劲华美,是为名品。据史载,曹操两次来汉中,公元219年3月,当他得知定军山面临失守的消息,便率军进驻汉中,他本意速战,但刘备却采取持久战,终不交锋,双方相持两个月。曹操求战不得,退驻褒谷口,心中烦闷,便借附近山水解愁。他看到褒谷中水浪激石,如白雪翻滚,便欣然写下“衮雪”两个大字,刻于褒河水中的大石上。曹操手迹,存于世间者,唯此二字,犹如广陵绝响,弥足珍贵。

正如清代诗赞:“滚滚飞涛雪作窝,势如天上泻银河。浪花并作笔花舞,魏武精神万倾波。”,观览衮雪石刻,唤起了一种对魏武精神的赞誉。

对“衮雪”石刻,民间还流传着许多传说。相传有人问曹操,“衮雪为何不写三点水,他听后大笑说:“江中之水甚多,何必画蛇添足”。虽是传说,却看出人们对这两个颇具气势和艺术功力的题字的喜爱。

1000多年来,石门汉魏十三品一直为历代学者所推崇。光绪5年(1880年),石门石刻经杨守敬介绍到日本,受到东瀛书界的赞赏,被列为学习书法的“必修之古典”。

而不无遗憾的是,今天我们已无法实地观赏到摩崖石刻长廊和石门十三品的绚丽景况了。因70年代初,修建石门水库时,石门已沉水中,十三品这批珍贵石刻被凿迁下来,陈列在了今汉台博物馆展厅内。