Eine

alte Kunst lässt man wieder aufleben – die tibetschie Oper

Von

Hu Jin’an

Die tibetische Oper ist eine der ältesten

Formen der Schauspielkunst, zieht man die nationalen Minderheiten

Chinas in Betracht. Hunderte von Jahren wurde diese Art der

Oper sowohl in Tibet als auch in den Provinzen Sichuan, Qinghai,

Gansu und Yunnan aufgeführt, überall dort, wo größere

Gemeinschaften von Tibetern zu finden sind.

Die

Ursprünge dieser Oper kann man bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen,

der Zeit, als der tibetische König Trisung Detsan (742

– 797), ein gläubiger Buddhist, den berühmten indischen

Mönch Padma Sambhava nach Tibet einlud, um zu predigen

und zu lehren. Im Jahre 779 arbeitete Padma Sambhava einen rituellen

„Zauberer-Tanz” aus, um die Fertigstellung des Samye-Klosters

zu feiern. Basierend auf einer Geschichte aus den buddhistischen

Sutras schloss dieser Tanz Bewegungen aus dem lokalen Volkstanz

in sich ein und wurde aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben

und die Götter durch eine Art von Pantomime geneigt zu

machen. Dieser Tanz gilt als Vorläufer der tibetischen

Oper.

Die

Ursprünge dieser Oper kann man bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen,

der Zeit, als der tibetische König Trisung Detsan (742

– 797), ein gläubiger Buddhist, den berühmten indischen

Mönch Padma Sambhava nach Tibet einlud, um zu predigen

und zu lehren. Im Jahre 779 arbeitete Padma Sambhava einen rituellen

„Zauberer-Tanz” aus, um die Fertigstellung des Samye-Klosters

zu feiern. Basierend auf einer Geschichte aus den buddhistischen

Sutras schloss dieser Tanz Bewegungen aus dem lokalen Volkstanz

in sich ein und wurde aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben

und die Götter durch eine Art von Pantomime geneigt zu

machen. Dieser Tanz gilt als Vorläufer der tibetischen

Oper.

Vom Ritus zur Kunst

Sechshundert Jahre später ließ

ein Lama namens Tangdon Jyalbo (1385 - ?) diesen Tanz aufführen,

um zu Geldmitteln für den Bau einer Brücke zu kommen. Um ihn

interessanter und die Religion betreffend belehrend zu

machen, flocht er in die ursprüngliche Form Episoden aus Volkserzählungen

und den buddhistischen Sutras ein. Diese Dramatisierung, bei

der dem Tanz Gesänge zugefügt waren, wurde bei der lokalen

Bevölkerung sehr beliebt. Und so wurde Tangdon Jyalbo als

Begründer der tibetischen Oper bekannt.

Später gab dann der fünfte Dalai Lama

(1617 – 1682) die Anweisung, dass die tibetische Oper getrennt

von religiösen Zeremonien aufgeführt werden sollte. So

wurde sie zu einer unabhängigen Kunstform. Obwohl bei der

Entstehung und der Entwicklung mit der Religion verbunden, wurzelte

sie im Volk und seinem alltäglichen Leben. Die Melodien

des ersten tibetischen Opernensembles, der Bundunba (sieben

Schwestern) – Truppe waren den Volksliedern, die als “Xaiqen”

bekannt sind, sehr ähnlich.

Die instrumentelle Begleitung steht in engem

Bezug zu derjenigen der tibetischen Trinklieder und –tänze

und den Goxai-Tänzen. Viele der Tanzbewegung gehen auf

die tagtäglichen Erfahrungen des Volkes zurück. Dies kann

vielleicht auch erklären, warum die tibetische Oper mit

unveränderter Popularität die Jahrunderte überdauert

hat.

Dauer und Struktur

Aufgeführt wurde die Oper im Freien

und dabei tauchten als Musikbegleitung nur Trommel und Zymbal

auf. Die Melodien, hoch und vollklingend, wurden mit Chorbegleitung

gesungen und wirkten, obwohl sehr laut vorgetragen, harmonisch.

Jede traditionelle Oper bestand aus drei Teilen:

dem Doin, dem Xong und den Zhaxi.

Im Doin, d.h. dem Prolog, dankte ein

Erzähler, Ngoinba (Jäger oder Fischer) genannt,

zunächst den Göttern und flehte um ihren Schutz. Dann

erläuterte er, oft mit Tanzbewegungen begleitet, die Handlung

und die Charaktere.

Der Hauptteil der Oper wurde Xong genannt.

Die Darsteller kamen hervor und stellten sich in einem Kreis

auf. Der Meister, normalerweise identisch mit dem Ngoinba,

erläuterte die Handlung, den Schauplatz und das Bühnenbild,

die Charaktere und Musikdrama in einem rhythmischen Monolog.

Bei den entsprechenen Stellen verließ dann der zugehörige

Darsteller den Kreis, um einige Verse zu singen, und kehrte

dann in den Kreis zurück, um mit den anderen zusammen zu tanzen

oder Akrobatikstücke vorzuführen. Dieser Wechsel dauerte bis

zum Ende der Vorführung, d.h. zwei oder drei Stunden oder auch

drei Tage, je nach dem Gutdünken des Meisters.

Der letzte Teil war der Epilog oder Zhaxi,

was auf tibetisch Segensspruch oder Prophezeiung bedeutet. Die

Darsteller sangen Segenswünsche, tanzten dabei einen Freudentanz

und schenkten dann zum Abschluss der Vorführung der Zugehörigkeit

Hadas (zeremonielle Seidentücher).

Ausdrucksmittel

Die Hauptausdrucksmittel der tibetischen Oper

sind: Gesang, Tanz, rhythmischer Monolog, Rezitieren, Akrobatik

und Schauspielern. Am wichtigsten ist der Gesang. Jede traditionelle

Oper hatte ihre Hauptmelodie oder ihr Thema, das sich ganz durchzog.

Auch zu jedem enzelnen Charakter gehörte eine bestimmte

Melodie, länger oder kürzer, je nachdem, wie die Situation

es erforderte. Es konnte auch eine andere Melodie, dann aber

nur eine einzige andere, in der Oper benutzt werden, etwa ein

Klagelied oder ein Volkslied. Diese Melodie kam dann allen Charakteren

zu.

Tanz und Akrobatik sind ebenfalls wesentliche

Elemente der tibetischen Oper. Die Tanzbewegungen hatten gewöhnlich

wenig Bezug zur Handlung oder den Gefühlen der dargestellten

Personen. Sie sollten dabei helfen, das Thema stärker zu

kontrastieren, die Stimmung zu variieren und so dabei zu helfen,

das Drama zum Höhepunkt zu bringen. Einige zeigen besondere

Handlungen an, wie etwa Marschieren oder Reiten. Gelegentlich

gingen die Darsteller während des Gesangs auch zu

Bewegungen des Volkstanzes über.

Die rhythmischen Monologe waren im allgemeinen

den männlichen Charakteren höherer gesellschaftlicher

Stellung vorbehalten. So entstand ein Eindruck von Würde und

Ansehen.

Rezitiert wurde sowohl in Versen als auch

in normaler Sprechweise. Die Verszeilen erfordern bei der tibetischen

Sprache eine genau festgestellte Anzahl von Wörtern pro

Stanze.

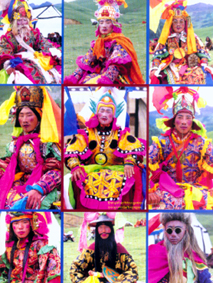

Beim Schauspielern verließ man sich

in der alten tibetischen Oper wesentlich auf Masken und Gesten.

Eine Ausnahme waren dabei die Spaßmacher mit ihrer lebhaften

und herzlichen Art und ihren humorvollen Gesichtsausdrücken.

Heute werden die Masken nicht mehr benutzt, außer wenn

es für die Handlung wesentlich ist. Jetzt wird mehr Betonung

auf Mimik gelegt. Dadurch wurde die Oper lebendiger und packender.

Die meisten Handlungen haben ihren Ursprung

in Geschichten und Biographien in den buddhistischen Sutras

oder in Volkserzählungen. Heute existieren noch dreizehn

traditionelle Opern. Davon werden aber nur noch acht häufig

aufgesführt. Obwohl die Stücke einfach sind, sind sie oft schön

und ergreifend. Die traditionelle tibetische Oper war sehr populär,

und es gab zahlreiche Truppen. Zwölf wurden gewöhnlich

offiziell dazu bestimmt, jedes Jahr am Shoton-Fest aufzutreten.

Amateur-Truppen traten in den ländlichen Gebieten auf,

an Straßenecken, in Klöstern und Tempeln. Jede Truppe

hatte ihren eigenen Stil und ihre Besonderheit. Es gab zwei

hauptsächliche Schulen, die der weißen und die der

blauen Masken, so genannt nach ihrer Aufmachung. Die erstere

war älteren Ursprungs, ihre Darbietungen waren ziemlich

einfach, und ihr Einfluss nahm allmählich ab. Die Schule

der blauen Masken, die später aufgekommen war, war ausgefallener,

und die vier größten Truppen dieser Richtung waren

berühmt. Am meisten angesehen war das Gyumolong-Ensemble.

Mit Mitgliedern dieses Ensembles als Kern enstand die Truppe

für tibetische Oper des autonomen Gebiets im Jahre 1960. Sie

verlagerte den Schauplatz dieser traditionellen Kunstform von

den öffentlichen Plätzen und Straßenecken auf

die reguläre Bühne. Dazu kamen ein Schminkraum, Bühnenrequisiten,

Lichteffekte und ein Orchester. Und als Ergebnis davon entstand

eine abgerundete Schauspielform.

Aus

„China im Aufbau“, Nr. 12, 1981